電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-22 08:34:10

《福斯特對話尼克森》:心腦口的暗戰與博弈

(芷寧寫於2009年1月20日)

The Movie如此評價朗·霍華德執導的影片《福斯特對話尼克森(Frost/Nixon)》,「影片從頭到尾都是台詞、談話、獨白……但並不會使人感到沉悶或者是乏味。」的確,該片並無此類題材影片的沉悶乏味之感,但是,讓大多數觀眾花兩個多小時看一部涉及政治話題並更傾向於對敏感人物性格挖掘剖析的影片,似乎也有點累人,於是,很體貼地認為,除了那些對「水門事件」和尼克森本人特感興趣的,或者屬閒人外加影迷範疇的,其他致力於美好生活與工作追求的吾國有志人士可緩看。

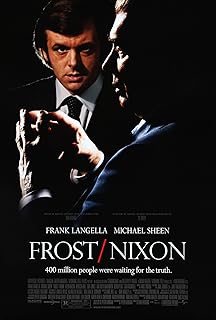

在影版《福斯特對話尼克森》之前,已有06年於倫敦首演的同名舞台劇,因其是一部有著「完整的戲劇結構和肌理」的「紮實成熟的作品」,很快便登陸百老匯,其中飾演尼克森的法蘭克·蘭格拉還獲得了07年的東尼獎。不論影版還是舞台版,兩者都基於30年前的一次真實的電視訪談,該訪談曾讓彼時的電視媒體人和美國人都十分激動,還被譽為電視採訪史上的一次轉折,起始了之後「高端訪談」類節目的新模式,而它對美國的政治歷史也具有一定影響,至於美國民眾,似乎應該訪談最終讓一貫自信又倔強的前總統尼克森說出「我讓美國人民失望了」這句道歉的話而獲得了慰安,儘管他們之後的總統也一再做出讓人失望的決定。

以對話為主要支撐和組成,屬於舞台劇的強項,不同於舞台的呈現特點,影版運用了電影語彙和技術,令其具有更為自由的表達形式,超越了舞台的侷限,情節的重心也由訪談本身,轉變為訪談內外,且著墨於訪談前後對陣雙方的備戰狀況和心態變化,並從中塑造出了人物特點。如,突出刻畫了尼克森為人務實精明的一面,辭職後的他對自己的身價明碼標價,且兩隻手似錢耙子般善於抓住一切機會賺錢,甚至不惜在電視鏡頭前開聊自己一直避談的「水門事件」。同時,他為人高傲自信,即便引咎辭職,也未對自己的行為公開表示過愧疚,直到那場發生在1977年的訪談結束之時。再如,影片也表述了在做此項重大而醒目的政治訪談之前,大衛·福斯特作為英國著名娛樂八卦主播的靈牙巧嘴和花花風采,為其之後前幾場訪談的不成功暗埋了些許因子。

該片編劇同樣是舞台版的編劇皮特·摩根,此君曾塑造過諸如影片《女王》中的伊莉莎白二世、《末代獨裁》中的阿敏將軍等著名政壇形象,雖然《假日電影》的評論認為,「在影片裡,編劇的作用和功力幾乎是看不見的,因為訪談幾乎限制和提供了所有的對話,可是導演精雕細刻的痕跡卻異常清晰。」但事實上,摩根的編劇效用還是可以肯定的,至少在為了塑造人物而虛擬的部份情節上體現了他善於利用內外因刻畫人物的本領。似乎導演朗·霍華德對劇本很滿意,認為其「充滿了衝突和反思,異常的豐滿和殷實」,而影片所採用的開放式的態度和立場,也令其具有了一種見證歷史的味道。

福斯特對話尼克森,這場著名的訪談在彼時分為四天錄製,前三場,特別是第一場,完全呈現出一邊倒的局勢,「娛樂名嘴「福斯特顯然不是善於演講和迂迴戰術的尼克森的對手,而尼克森利用這次訪談重歸公眾視野的決心很大,雖然雙方的團隊都有備而來,但比之娛樂應酬多的福斯特,尼克森和他的團隊則顯得更為信心百倍,他抓住一切說話的時機以懇切的語調和態度,試圖讓人們顧念起他在從政其間所做出的積極貢獻,並引發民眾的同情和信任,重書自己的歷史。

在呈現訪談場景時,影片多採用了特寫鏡頭來表現對弈兩人的內心暗戰,前三場訪談中,尼克森明顯佔據著主導優勢,和尼克森長篇大論、滔滔不絕作比的是福斯特那張呆滯的臉,那大睜著眼睛的娃娃臉上充滿了不自信和不確定。除卻著力於人物特質和訪談的呈現外,朗·霍華德還運用演員扮演的彼時參與人物的「老年模樣「以記錄片回訪出鏡的形式來提點、來總結每段要點,並推動情節繼續發展。顯然推動劇情的效果達到,但此舉的運用卻也不似部份同學激讚的那般新奇,反而令那幾個配角呈現出面譜化、單一化的趨勢。

片中較勁的福斯特和尼克森性格看似南轅北轍,在追求成功的方面卻有著類似之處,他們都想籍此一博,福斯特想借這次訪談擴展自己的工作領域,並打開自己在美國的主持市場,他將身家名譽都押在了這件勝者只有一個的訪談上,只是不到最後時刻,他沒有完全進入狀態,而訪談之前的狀況頻出,如銷路和廣告知類的要事總令他分神,壓力太過集中的人反而一時間找不到合適的方式方法,於是起先他節節敗退,到最後一次訪談前,酒醉的尼克森打來的那通電話卻敲醒了他,雖然這個電話,在酒醒後的尼克森看來是不可能發生過的,但這通電話確讓福斯特找到了回擊的方式和信心……

在表演方面,舞台劇中扮演尼克森的法蘭克·蘭格拉和扮演福斯特的麥克·辛都繼續出演了各自的角色(這是朗·霍華德的拍片條件),而法蘭克·蘭格拉的精湛表演顯然是撐起該片的力度軸心,他不僅台詞功力不凡,還鮮明白若地塑造出尼克森的個性特點,很有戲劇張力,幾乎每個面部表情都暗藏著內心戲,卻都毫無表演的痕跡(很多影迷在影片《夜晚出發》中就領略過他的演技)。而麥克·辛飾演的福斯特則有點表演過勁的嫌疑,不論訪談之前的花花主播還是後來的漂亮翻身仗。在《午夜巴塞隆納》裡有著不俗演技的麗貝卡·豪爾出現在這部戲中則顯得完全沒必要,做花瓶又非純花瓶,擔當福斯特低潮期的鼓動力其效果似乎還不及尼克森的一席醉酒電話。

影片的精彩部份無疑是那個著名訪談結束之際,當被逼到了內心、思維和語言的死角之時,尼克森猶如一隻沮喪的困獸,所有的強勢、倔強、自信和高傲都已被撥去,他不再是一個叱吒風雲的政治家,而只是一個失落頹然的老人家,和之前鏡頭中的神采奕奕作比,彷彿瞬間老去很多。此時人們的觀感很微妙,並不似片中的「憤青作家」那般激動雀躍,反而生出一絲淒楚悲涼之感。

片尾,由山姆·洛克威爾飾演的激進派作家表示,尼克森唯一的遺產便是「以後的政治醜聞都會被加上後綴『門』。」接著,鏡頭轉至賦閒的尼克森那落寞的表情上,他低頭看著福斯特送的義大利皮鞋,心中似有百味盪過,他的表情黯然又感慨良多,且都似化作了一絲若有若無的感嘆,繼而鏡頭調至遠景,結束於落日餘暉下獨自憑欄望海的那個孤獨而衰老的背影……

(http://nicolew.blog.hexun.com/28532293_d.html) 舉報

評論