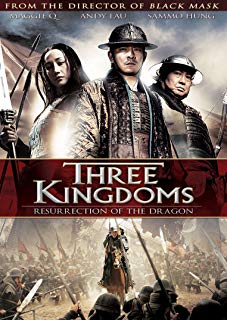

電影訊息

電影評論更多影評

2010-05-20 06:25:31

既見龍,何不卸甲乎?

白衣、白馬、白甲、白袍、白銀槍,以《三國演義》為代表的趙雲白衣飄飄、玉樹臨風的傳統形象,符合人們對常山趙子龍的所有幻想,直到子龍遭遇李仁港。既見龍,何不卸甲乎?肯定會有人質疑的:卸下一身純白,子龍還是子龍嗎?

導演李仁港委實是位惡搞高手,長坂坡的威風只屬於翼德的一聲大吼,帶兵苦戰的夏侯楙也被所謂曹操後裔的曹嬰輕巧取代,武侯的錦囊妙計平白無辜簡化成了毫無聯繫的青龍白虎,川軍、西涼兵都灑過鮮血的鳳鳴山也只給了子龍,用不著etc.,僅例舉的這些就可以徹底顛覆觀眾的三國印象。

影片距離三國實在太遠,而三國距離我們太遠,以致最後我們都不知誰是誰的誰,也就不知聲名塗地的是華仔還是子龍了。卸下子龍的鎧甲,看看當代螢幕中的子龍。

拋開歷史,僅僅當作一齣戲來解讀,《見》里不少道具用得恰如其分——假如刻意的台詞、虛擬的人物也可以算進道具里。

落幕後,腦海里閃現最多的是子龍凱旋時的那出皮影戲。「一口敘還千古事,雙手舞動百萬兵」,《見龍卸甲》只是一出皮影戲,在導演雙手操縱下講述一段皮影人生,皮影戲講述的故事不只屬於子龍。

鳳鳴山,導演想像的起點與終點,常山英雄們用三十多年生死茫茫的時光劃一個圈,回到原點時看清收穫的不過是虛無的功名、犧牲的兄弟、荒蕪的家園。我們付出了,但最後,除了失去,我們一無所有,但他們都說我們長大了。這或許是一代人對戰爭、對人生的思考?

子龍是知道自己所在的,卻始終找不到鄉關何處。浪子和劍客一樣,想像起來很酷,實踐起來很殘酷。

幕起,剛投奔主公帳下一邊咬著燒餅一邊在地上畫地圖的子龍,保存著莊稼人的淳樸,無畏征途險阻,只想換一個家,一個太平的國家、一個溫馨的小家。

成功牽制魏兵。我們總覺得他活得如何瀟灑、縱橫天下何等威風,但我知道子龍累了,他確實到處在跑,古稀之年還在戰場卸敵,可到頭來他找到自己想要的了嗎,戎馬一生,甚至不明白自己真正想要的是什麼。寺廟,佛像,心經,我看到子龍心的皈依。

結局,仰天大笑之後的黑暗,故事未完無續,而燈籠照亮「分久必合」的台詞,預示一切經歷輝煌之後的人和事都終將歸於寂寞。

我從沒企圖在影片裡讀透點什麼,舞台不是導演教化、指使頗宜的地方,每一位受眾都會有自己的思考空間。

見龍,卸甲——卸甲,援軍將至;卸甲,戰爭生涯結束;卸甲,回歸三十年前的布衣。只有穿上布衣才是真實的他,有血有肉有情有義,戰場外的平凡生活。

畫面特技很美很暴力,劇情對白很傻很天真。對於多數人眼裡的子龍,本來就只是遙遠的幻想,定格在三國演義裡的幻想,《見》只是把演義里幻想的子龍再一次演義化,何不欣然接受這換一方式的欣賞呢?

閉目沉思的一刻,我蝴言亂語的總結:《見龍卸甲》不該當《三國》看,就像你不會把《東邪西毒》當《射鵰》看,如是而已。

評論