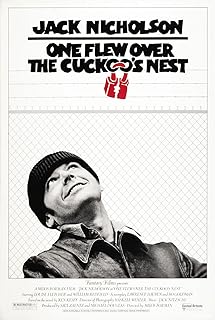

電影訊息

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2010-07-29 17:49:25

飛越瘋人院與精神分析

這個暑假報了弗洛伊德精神分析學的選修課,為期兩週的課程,13個學生,2部電影,其中一部就是《飛越瘋人院》。相較於另一部《愛德華大夫》,可以說瘋人院要含有更多的隱喻與指向,與弗洛伊德精神分析也無直接干係。

老師讓我們看這部片子,其直接目的是讓學生們討論到底界定精神病患者的尺度該如何把握,該由誰把握?而精神病患的治療,又該以何種形式?對於精神病患的人權與自由,又該留有怎樣的餘地?這些,都是在這門選修課的討論範疇之內。

對於精神病患的病因,弗洛伊德認為竭斯底里症(癔症,從瘋人院每日的例行討論「治療」中病人的爭執可以看出其某些癥狀)就是那修正常的受壓抑精神力量在反常的條件下轉換為變態心理的結果。弗洛伊德將人分為本我,自我以及超我:本我遵循快樂原則,追逐本能的慾望的滿足,這種慾望是原始的,動物性的,純粹的無理智無約束的衝動,其對應的,是潛意識層面的東西;而自我遵循現實原則,它的任務是自我保存,即讓自己能夠在社會中得以生存並生活,在最大可能滿足本能的慾望的同時,考慮現實的種種約束與制衡,從中斡旋,同時,還要與超我打交道,應付種種的罪惡感與羞恥感,回應心中「你該為此感到羞愧!你不該這樣做,你簡直是虛偽無恥!」等等同來自自己的譴責。而相對應的,是意識層面的東西。超我則是來自宗教,道德,規範的力量,本著至善原則,傻傻地告誡自己什麼該做什麼不該做。

回到初處,弗洛伊德以為精神病的病因在於壓抑,對於本能慾求的過度壓抑以及對於一再壓抑下的衝動的難以化解,導致了精神疾病的產生,可以說,本能是發生精神疾病的隱患——雖然本能居於無意識的房間裡難以為人們所察覺,但本能從不甘願處於無意識空間而時刻企圖進入意識界,表達並要求其訴求的滿足。本能一次又一次的突圍對於身處社會的人來說是可怕的,因為社會不會接受一個聲稱並企圖殺父娶母的人,這時就需要自我在前意識領域做不斷地妥協與調整,或是放其入內(允許某些本能慾望的滿足)或是駁回其表達,消弭其衝動的力量(即在本能得到宣洩後被遺忘)。

基於本能的壓抑理論,我們便能理解為何佛洛依德對於精神病患的醫治採用精神分析的方法而不是簡單的神經手術結合藥物治療。精神疾病的產生大多來自人對社會的難以適應——或者是社會文明對於人的壓抑太大,或者是人未能有效掌握如何與社會虛與委蛇。可以這麼說,是雙方的問題,而非單單是精神病患的問題。神經系統的生理病變對於精神疾病的產生倒在次要。

回到影片,我們可以看到在瘋人院裡,醫生護士們顯然不是弗洛伊德理論的支持者。藥物治療,強制性討論,電擊療法,威脅,切除額葉手術,這些顯然不是弗洛伊德所樂見的治療手段,而他們運用得錯落有致,習以為常。到底精神疾病的治療該處以何種方式?是按照弗洛伊德的精神分析的方法,通過讓病人躺在診所的沙發上,放鬆身體,避免見到精神分析師產生壓力,通過自由聯想,釋夢,移情與暗示找出其被不斷壓抑的本能並給予適當的疏導?還是依靠矯正神經鎮靜神經切除「不正常」神經來治療病患?無疑的,後者在可操作層面無意具有奪目優勢。

在本該最需要得到壓抑的紓解的一類人群中,他們在精神病醫院受到的壓抑反而更重,護士剝奪病患看想看的電視的權利,剝奪病患抽菸的權利,剝奪病患做愛與相愛的權利,剝奪病人拒絕回應話題的權利,剝奪病人自由安排作息的權利,剝奪病人獨處的權利——我們可以看到在精神病院裡病原舊有的壓抑沒有得到紓解,而新的,來自精神病醫院這樣一個封閉式環境(等同於一個小社會)的壓抑又如影隨形。病患所能做的只有服從,可是服從也許便於精神病院的管理但對於精神病人的治療卻是無濟於事,那麼,精神病院存在的意義又是什麼呢?我們不禁要問:。在一個精神病人絕不可能得到救治的地方,病人的束縛與絕對的服從意味著什麼呢?!

瘋子

變態

危險

非我族類其心必異

隔離

剝奪自由與人權

確保正常人的安全與利益

我們不得不承認「瘋人院」比起「精神病醫院」這一稱呼有著更為恰如其分地表達。

然而

專政絕不會因為是多數人對少數人的專政而有絲毫性質的轉變

專政也絕不會因為打著正常對變態鎮壓的旗號就能將專政合理化

何謂正常?

何謂變態?

在弗洛伊德看來,正常即為一直常態,是多數人的狀態;而變態,也就不過是少數人的狀態,僅僅是有別於常態。

而對與錯,從不以支持者的人數多少來論。真理的天平,不會因一方人多肉重而有所偏斜。

至此我們要問:誰有資格認定自己所做的就是對的?誰能肯定,自己的所作所為符合社會規範,便能佔住道德的制高點而有恃無恐?

在上學期國外馬克思主義思潮這門課程中教授曾提到在早期西方,同性戀還被視為變態並為世人所不齒為法律所禁止之時,同性戀的家屬可以叫人強姦該同性戀(女人)而不會受到法律的任何懲罰。該行為被視為合法。因為同性戀首先是錯誤的,糾正錯誤的方法再怎麼過份都不為過。而現在在我們看來,這樣的行為如果還有人說是正當的,那無疑只有是非人道而蔑視人權的渣渣。

我們且不論天朝在近幾年前還有用電擊法強迫治療網癮少年的事件發生,也不論CCAV對該事件的後續追蹤深入報導與對電擊法治療表示的質疑,就回到之前的問題,在西方馬克思主義看看來,在現代社會,最正常的人也是病的最重的人,因為「這是一個集體性瘋狂的社會」,人面臨著異化(物化)的內化,社會的變質不以任何阻力地改變人的性格機制,使之全然適應這樣一個病態的社會。而當整個社會都是一個錯誤,我們不禁要問,我們是該站在多數人的立場上,還是站在不同的立場而被視為異端變態而被無情的鎮壓?

這確實是個問題。

評論