電影訊息

馬太福音--The Gospel According to St. Matthew

編劇: 帕索里尼

演員: Enrique Irazoqui Margherita Caruso Susanna Pasolini Marcello Morante

马太福音/TheGospelAccordingtoSt.Matthew/玛窦福音

![]() 7.7 / 12,969人

137分鐘 | USA:91分鐘 (edited version)

7.7 / 12,969人

137分鐘 | USA:91分鐘 (edited version)

編劇: 帕索里尼

演員: Enrique Irazoqui Margherita Caruso Susanna Pasolini Marcello Morante

電影評論更多影評

2011-01-12 07:48:53

異端者沒有宗教

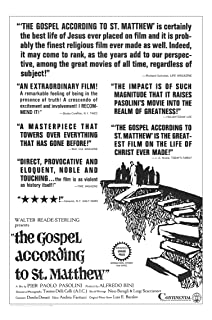

在一張《馬太福音》的黑白海報上,聖.約翰正在深情的親吻著耶穌的面龐。

在這個定格里,該神子的形象讓人耳目一新 —— 不是「榮光萬丈」,似乎也不足以「照耀萬國的子民」。更不像宗教壁畫上苦行者那樣,呈現出瘦骨嶙峋的衰老和滄桑。恰恰相反,影片中的耶穌是相當的年輕的(演員只有19歲),很高、很消瘦,臉色蒼白,輪廓深刻,眉眼都是濃郁的黑色,顯得十分的憂鬱,又十分的肅穆。

值得一提的是,那一位聖.約翰的側面輪廓,相當的酷似於帕索里尼,至於這是不是故意安排的,就說不清了。但是,這麼一幅曖昧的靜照會被選擇出來,肯定不是一個巧合。很顯然,作為一個「臭名昭著」的同性戀者,帕索里尼的這種自我表達和投射是明目張胆的。

據傳聞,身為詩人帕索里尼是因為一個偶然,被《馬太福音》的文字吸引,而決定拍一部詩意的宗教電影。但是,古老的《馬太福音》實在是過於美的詩篇,最終,帕索里尼不無遺憾的感嘆道:「在詩性上,影像是永遠不可能達到原文的高度了!」

其實,就影像而言,我一直傾向於認為《馬太福音》是影史上最為冷靜和純粹的宗教電影之一,除了德萊葉的《聖女貞德》,很少有能出其右者。甚至連塔可夫斯基的《安德烈.魯伯廖夫》中的耶穌受難,一經比較,都顯出了過多的溫情。

究其根源,也許就如羅傑.艾伯特所說:「他由於不信上帝,於是不佈道,不頌揚,不會刻意強調,或把故事感傷化、浪漫化,而只是盡力記錄它。」

從這個層面來說,皮埃爾.保羅.帕索里尼,也實在是一個非常可怕的導演。《馬太福音》,從片名上就顯示出了絕對的忠於原著。不需要台詞本了,甚至不需要詳盡的劇本,只需要帶著一本總共二十八章的《新約.馬太福音》,就夠了。

因為,片中的對話是幾乎完全的照搬了原本,沒有修改半個字。而人物呢,大多數時候,他們穿著中古的粗布衣裝,在廣闊的空間中緩慢、無序的移動。鏡頭有時也會切換到角色茫然、無表情的面部,他們都是極為安靜的、寡言的。

這些符號似的畫面,碰撞出的或許正是帕氏理念中的「詩的電影」。他架起攝影機,在荒原上、在人的面孔前靜靜的凝視,任何解釋都變得多餘。當畫面不足以表意的時候,字幕上就會很冷靜的打出了一條條經上的原文(其實也就是故事情節)。同時,聲軌上流瀉出的是巴赫的《B小調彌撒》和《馬太受難曲》,不激昂,卻有點悲壯。

匪夷所思的是,正是這種不像是誠心在表達的表達,卻實實在在的呈現出了一種異常神聖的感覺。耶穌帶領著十二個門徒,沒有神蹟,只是在廣袤荒地上的孤獨的行走,當一群衣衫襤褸的信徒默默的湧上前去的時候,那種純淨、粗礪和原始的質感,讓人一下子感動的想要落淚。

其實,帕索里尼對基督並沒有多少真正的信仰基礎上的敬畏,我相信,他敬畏的更多的是有赤裸裸的美的概念。他心目中的耶穌和德里克.加曼的塞巴斯蒂安,其實並無不同,都是一個慾望或革命的象徵。

他很清晰的知道自己只是在借用一個崇高的東西,一個最神聖的殼子來重現自己的理想國、烏托邦,同時再藉此完成他現代主義的、極端寫實的美學追求。除此之外,所謂的神,什麼都不是。

作為一個路人皆知的無神論者,帕索里尼曾說過這麼一番話,大概意思是,我是一個完全不信教的,但是我對信仰這種東西的本身很是懷念。然後他又說:「我信仰馬克思,我信仰性,信仰自由,信仰革命,信仰美學,信仰極端的暴力與虐待,信仰一切我認為該信仰的事物。」

於是,他把他所有的信仰都灌注在了這樣一部片子裡,諷刺的是,唯獨沒有一樣是關於宗教的,雖然在某些本質上,或許,這是一部真正的觸摸到原初的、崇高的、被侮辱的和被損害的神性的作品。

完

舉報

評論