電影訊息

電影評論更多影評

2011-03-12 06:56:52

泥淖中的玫瑰人生

「如果不能隨心所欲地生活,那麼活著還有什麼意義?」

Edith Piaf

跟美片比,法國人將人物傳記片拍出了一種獨有的韻味,到底是法國人。

更不要說拿中國人拍的傳記片(如《梅艷芳》之類)相提並論了。

看看人家是怎麼拍傳記片的,人家是怎麼講故事的,人家是怎麼再現一個「人物」的!在藝術界,Edith Piaf(伊迪絲•琵雅芙)和梅蘭芳都應該算是號「人物」吧! 《梅蘭芳》拿到香港去票房就不靈了,把原因歸咎於「香港人不太懂京劇」純粹是瞎扯淡。藝術形式及藝術技巧的陌生化還會延長審美時間呢。外國人葉公好龍地喜歡武術,當不得真的,還不是照樣看《臥虎藏龍》看得如痴如醉。電影不靠電影本身打動人,怪到京劇不夠深人人心啦,牽強附會的本事還真不小!

言歸正傳,讓我們看看怎樣的人生才配稱得上「玫瑰人生」!

《玫瑰人生》不是最精彩的、不是最感動的、不是最驚喜的、不是成就最高的、不是最有名氣的,也不是我的最愛。選擇《玫瑰人生》作為一個起點,是因為Edith Piaf用短暫而絢爛的一生告訴世人,活的精不精彩,跟身處臭哄哄的爛泥塘或是香噴噴的溫室,沒有關係。

「香頌」,多麼美妙的一個名詞,說出它的時候都會帶著一縷芬芳,在某種意義上,它就是「巴黎」,就是法國。習慣了買盜版和網上下載的我們會花高價到唱片店買張香頌的正版CD,附庸風雅的我們會在寒冬斥巨資去聽一場小野麗莎的演唱會,總之,聽香頌是一件挺「貴族」的事。然而,香頌歌后,那個被稱為法國小雲雀的Edith Piaf,從出身到舉止到修養到私生活,都跟高貴絕緣。這朵玫瑰不光帶刺,還帶著泥。

她不高(成年後只有1米47),也不貴(事業巔峰期也並不富裕)。低賤的出身、粗俗的舉止、坎坷的際遇、錯綜複雜的男女關係,沒有一樣跟 「玫瑰」沾邊。然而,的確沒有比「玫瑰人生」更能概括她一生的詞語了,沒有人的人生比她的人生更配得上「玫瑰人生」這四個字了。不可思議和順理成章這對反義詞在Edith Piaf身上不謀而合,成就了一段傳奇。

應了張愛玲的那句「成名要趁早」,Edith Piaf 21歲開始灌制唱片,緊接著在「高檔會所」和音樂廳開個唱,一時間光芒萬丈、迷倒眾生。之後的20多年裡,有超級粉絲Raymond Asso騎士般的守護,有一班熱忱忠實的朋友義無反顧的寵溺,有一個又一個才貌雙全有情有義的男人投懷送抱。炙手可熱的作曲家和劇作家爭相獻出自己最得意的作品,無數的音樂和戲劇新人夜以繼日地譜曲披星戴月地趕路,只是為了能創作出配得上Edith Piaf的作品,他們愛Piaf到頂禮膜拜的程度,她的一句「這首歌我要了」就是對他們最大獎賞,被Piaf「要了」的歌都能流芳千古。當然他們圖的不是名兒,而只是她的一個微笑。在藥物稀缺的二戰戰場,將士們把Piaf的歌聲當作麻藥和鎮定劑,他們必須保護法國,因為那兒有他們的女神Edith。最後接受奧林匹亞劇院的邀請而獻唱,打著領結穿著禮服的女士們先生們在座無虛席的音樂廳裡送上虔誠的聆聽和崇高的敬意,對於一個愛唱歌的人,一個需要愛的人,一切都有夠奢侈!

但我要說,在臭氣熏天的貧民窟、嘈雜的街頭、骯髒的下等妓院、低俗的酒館流連輾轉的前半生同她在20歲登堂入室後開啟的華麗演藝生涯相比,毫不遜色。

Edith Piaf對於自己糟糕透頂的前半生從不諱言,從不會抹著眼淚痛說居無定所的悽慘和成名之路的坎坷,10歲之前在母親(街頭賣場女)、外婆(酗酒無業老婦)、父親(街頭雜耍演員)、祖母(妓院老闆)之間像皮球似的被踢來踢去,經歷了失明兼失聰的殘障童年,7歲開始賣唱,未成年產子,兩年後喪子,這些足夠做一期《藝術人生》或《魯豫有約》了,還得分上下集的。

但是,被警察追著屁股大街小巷亂竄的她,在下等酒吧賣唱的她,在貧民窟從容穿梭的她,沒有絲毫的不自在,那份對自己歌喉的自信、那種因活著而滿足的快樂,那段在巴黎街頭巷尾飛揚的青春,同樣是精彩的人生,如果回憶,應該伴著放肆的大笑,而不是幾滴渾濁的老淚。即使沒有人發掘她,沒有受到那麼多的追捧,一生過著朝不保夕的賣唱生活,Piaf也會不以為意吧。對這個自出生之日起即被命運打壓的女孩來說,活著,並且能一直唱歌,就足夠好了。這麼說不是沒有依據的,當人生的第一個伯樂——巴黎最優雅酒吧之一的老闆Louis Leplée在街頭初次邂逅Piaf的歌聲時,他聽到的是源源不斷的活力和熱情,那明朗的音色,飽滿的音符,有一點點戲謔,有一點點譏誚,透著調皮和開朗,絲毫沒有懷才不遇的陰鬱和對命運不公的憤懣。

Edith Piaf的一生都保持了一個貧民窟女孩所該具備的修養,她從來不是一個舉止高貴的人。即使在Raymond Asso的精心調教後,她的舞台動作還是如此僵硬,晚期由於病毒折磨,每次登台都是佝僂著脊背,臉色蒼白卻又濃妝艷抹,從台下看去,簡直像一具出棺殭屍,毫無美感可言。然而,Edith Piaf的魅力不在她的優雅,而是她散發出的自然、通透、倔強以及無可比擬的才華,奇妙地混合出一種沁人心脾的氣質,芬芳如玫瑰,和著歌聲瀰漫飄散,可謂活色生香。

成名後的Edith Piaf奢侈地擁有了事業和愛情,法國、美國,所到之處無不所向而披靡,男人女人、演藝家批評家,所有人都為她神魂顛倒,如痴如狂,這就是一般概念上的「成功」和「精彩」吧?

然而,最珍視的情人死於空難、連續三次遭遇幾乎使之喪命的車禍、病魔纏身只能靠毒品支撐、幾次在舞台上體力不支唱到一半就暈倒險些提前結束演唱生涯、40歲出頭就形容枯槁、牙齒脫落、滿面皺紋、嚴重駝背、47歲就香消玉殞,請問,這是你想像中的精彩人生嗎?如果精彩需要付出這樣的代價,你是否還期待精彩,還有勇氣精彩?

但是,對於Edith Piaf來說,精彩跟成功、掌聲、鮮花、讚譽都沒有關係,精彩之於Piaf僅僅是「隨心所欲地生活」。「如果不能隨心所欲地生活,那麼活著還有什麼意義?」。所有的一切,好的不好的,成功失意、不倫放蕩、得到失去,算得了什麼!只要能隨心所欲地生活,對於Piaf來說,就是精彩了。

讓我們來說說Piaf和她的香頌(chanson)。Piaf自己填詞的La vie en Rose(玫瑰人生)對於法國人或非法國人來說,熟悉度甚至超過馬賽曲,已經成為法國的標誌。走在巴黎,時常有街頭藝人用小提琴、口琴或手風琴演繹該曲。多個表現二戰的影片都採用此曲作為插曲(包括《拯救大兵瑞恩》)。該曲幾乎成了chanson的代名詞,目空一切冷若冰霜的瑪琳戴德麗曾說:無論何時何地,只要聽到Piaf唱歌,就覺得是置身在巴黎的街頭。

影片採取順序、倒序、插敘相混合的敘述方式,所以Piaf47歲時的老態在影片開頭不到10分鐘就呈現出來,而且在接下來的時間內不斷穿插出現這個老態龍鐘的她。因此,說實話,從審美角度,影片演到3/4的時候,我都還不能對這個瘦小乾枯、時常發出「嘎嘎嘎」神經質笑聲、語言粗俗、舉止猥瑣的女人產生好感,甚至覺得用面目可憎來形容她也不為過。

但是,就在她得知情人——著名拳擊手Marcel Cerdan——空難身亡的一刻,她表現出的絕望的歇斯底里讓我也忍不住噴淚。那一刻不是被死亡感動、不是被愛情感動、不是被Piaf感動,而是被人生所包含的所有慘痛(你或許經歷過、或許即將經歷、或許你沒有經歷過而別人正在經歷)shock了。

不得不說,演員瞬間的爆發力很強。所以理解了影片前3/4我所不能理解的放蕩形骸和未老先衰。Piaf在那一刻所經歷的苦痛跟我(或任何一個觀影者)所經歷過的苦痛疊加產生了共振,Piaf在那一刻所感受到的絕望再現了我所有過的絕望。她的不幸牽出了我們的不幸,她的苦難交織了我們的苦難,於是我們一起瘋了!

多少不能挽回的失去,多少不能再來一次的人生,發出野獸般的低吼詛咒時間為什麼不在壞消息來臨的前一秒停止、世界為什麼不在災難發生的前一刻毀滅!

影片以《我無怨無悔》作結。這也是Edith Piaf對命運最後的告白,堅定而略帶挑釁。走過這樣的一生而依然可以唱出「我無怨無悔」的人是值得用一部題為《玫瑰人生》的傳記片來紀念的。

以上。

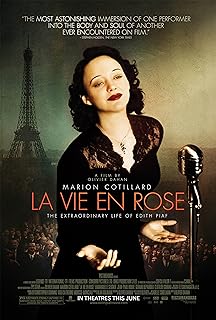

玫瑰人生 La vie en rose

讓我雙眼低垂的目光

消失在嘴角的微笑

這張沒有修飾的面孔

正是屬於我擁有的男人

當他擁我入懷

對我細語呢噥

我彷彿墜入玫瑰人生中

他說著愛的蜜語

或道盡生活平常

然而一切對我卻非比尋同

他走進了我的心扉

分享幸福的甜美

這所有,我怎不知緣故

他為我而造

我為他而生

我們這樣將愛情的誓言來訴

我只一眼瞥見他

一種感覺立刻湧上心頭

只覺得心激盪地跳動

那些由愛而結束的夜晚

幸福的強烈驅走了煩惱憂愁

快樂,快樂使那愁苦滅亡

評論