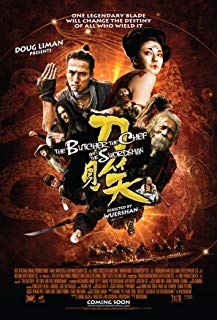

電影訊息

電影評論更多影評

2011-03-23 03:44:52

荒謬的正是我們身處的世界——論一把刀的妄想與現實

貝克特用他畢生的創作來實踐一個關於藝術的隱秘:無論我們宣揚什麼口號,無論我們使用什麼符號,藝術創作的形式本身就不可迴避地出賣了藝術家的思想。《羅生門》、《疾走羅拉》和《黑色追緝令》這樣的結構型電影毫無疑問都是「形式即內容」、「結構即思想」的代表,但是,那些大結構上稀鬆平常的影片,卻也無一例外擁有屬於自己的句式和語詞順序。跳躍也好,重複也罷,每一個創作者都在用他特有的邏輯結構和思維範式傳達著他們對世界的感受和理解。

《刀見笑》也不例外,表面上看它是一部十分有風格的電影。這種風格,在國內前無古人又遭人詬病。事實上,這部在很多人看來十分有「范兒」的電影,用屬於自己的面孔,聲音,色彩傳達著對這個現實的理解。它不僅想講一個故事,更試圖用那些形式在觀眾腦中留下印象和感覺。而這種印象和感覺恰恰暗合了中國的現實:紛雜和單調並存、混亂和管制同在、淺薄與深邃兼具,保守和開放共行。種種矛盾交織在一起,形成了這個國度特有的荒誕感。

而《刀見笑》正是這樣一種混雜到以致於斑駁凌亂,傳統到近乎刻板的影片,這是一次嚴肅大膽的嘗試,而不僅僅是逗人一樂。

形式之一:造型、場景和影調

對於這部電影的所有指責中,最不可理解,也最不應該的就是指責它「髒」。

大多數人詬病影片比較「髒」,這的確與製作者本身的審美有關,但另一方面這種「重口味」的背後是有著一種基本語境,用以確立人物作為符號的意義。事實上,從製作團隊自身關於美術設計的思路中就不難看出其用意。

殺豬匠的樣子像野豬一樣,渾身是硬扎扎的毛,皮膚黝黑,魯莽粗俗,無知滑稽;這個形象實際上將野豬的形象融合了進去。始終給人一種在泥地裡打滾粗野不堪的感覺。這和他愚昧的人物性格以及故事的寓意、氣氛都完全符合。所有的人物在服裝、化妝上都必須依據這個原則。

霸佔寐娘的俠客一刀仙其形象源自隋唐時期的契丹人,彪悍而充滿獸性,豐密的毛髮和低沉的嗓音都是雄性荷爾蒙的象徵。

游本昌飾演的唐胖子,造型靈感來源於古印度和尼泊爾地區的瑜伽士,瑜伽士本是修行人,是那個時代隱忍和克己的象徵,但是唐胖子嗜好飲酒和鬥雞卻在張揚一種殘存的生命力和慾望。可以說,這個人物的骯髒來源於他無奈退隱的落寞和消極,也在某種程度上刻意掩蓋他對參與這個世界的野心。而唐胖子退隱江湖既是因為參透世事,也有自保的動機。這從他第一次出場就看得出:佯裝倒地死掉是底層混混特有的狡黠,幾個原來與他對立的鬥雞客被殺還不足以讓他跳起來阻止,而另一個無辜看客面臨死亡威脅時,他選擇了坦白身份以阻止更多的殺戮。他懷著「天地良心」,但面對強權也總是欲言又止不敢過於冒犯;他膽小怕死,但在最後卻充滿智慧地提點了幾乎誤入歧途的小孩,由此改變「刀」的命運,然而,造化弄人,最終這把「開心刀」還是被當作了「殺人之刀」。

饕餮的大公公肥碩無比,滿臉是斑駁的濃妝,讓人毛骨悚然。這個人物代表貪慾、殺戮和權力,這種讓人噁心的妝扮,讓我們隱約感覺到,作為一名宦官,他的種種極端和陰冷極有可能與變態的慾望有關。這種臉譜化的人物塑造讓一個出場極少的人物可以不加鋪墊地擁有自身明確的形象和性格。這一點也是很多好萊塢電影常用的手法:比如《沉默的羔羊》中的變態殺人犯、比如《蝙蝠俠之黑暗騎士》中的小丑。而塑形的力量恰恰是中國電影比較薄弱的一個環節。

場景的選擇和布造上也是如此。

無論是鬥雞場,唐胖子的作坊,殺豬匠的家,滿眼所見,都是粗粗拉拉的土房子,歪歪扭扭,缺乏完整的線條和幾何圖塊,沒有明顯的輪廓。而這些場景的製作也隨著劇情的改變有所不同:殺豬匠的住所稻草多,鬥雞場的泥多,鐵匠鋪里看似都是大塊的石頭,這些設計看上去有些稚拙,奇異,不像是現實世界的東西。

而實際上,這部電影絕對不是一部現實主義的影片。所以它無需考慮所謂古代的真實,無論是文獻資料上的,還是觀眾腦中的,它甚至可以放棄常識,構造許多不合常理的地方。導演是想把這部影片拍成一個寓言,雖然戴著鬧劇的面具。影片裡力圖傳達的佛教三毒,就像是東方的「火線追緝令」,重在警喻和告誡,表現人的愚頑並展現懲罰的力量。這種力量帶著一股荒蠻之氣。這種粗鄙的質感,有點哥德的味道。

另外讓一部份觀眾覺得「髒」的地方可能是在於影片的色調。這也是影片極為風格化的一部份。此前在原先上映的中國電影裡很少有人用這種色調拍片。少三兩的故事中,妓院萬花樓是他的夢想之地,在這個故事裡選擇紅色作基調,但是帶著一點土質的,原木的黃色,顯得非常暗沉;啞巴的故事裡,場景用竹子搭建,選擇竹子的青作為主色調,以襯飾陰冷的感覺;俠客的故事則用了偏灰的黑白色,用了很多岩塊,顯得冷硬。在所有的故事中,紅色都最為顯眼的與低沉的色調暗自搭配。這不禁讓人想起《罪惡之城》的邪惡氣息。這種帶著一股子「邪氣」的色調可能是中國院線觀眾不太習慣的。回憶過往的古裝武俠娛樂片,少有如此風格化的影調。

在這樣的背景下理解影片的技術,就無法再僅僅以一個「髒」字論之。這裡的污穢是刻意安排,精心製作的。想想人物的服裝,道具,人物所在的環境,導演在每個技術環節上都在呈現這種感覺。影片沒有交代任何時間背景。與此相襯,我們看到不到任何交代空間環境的大全景。看不到任何一幢樓的外貌,也看不到任何一條完整的街道。影片只展現一小部份的空間。片頭和段落中穿插的豬蛇雞組成的圓環,它們就像我們從一個孔里窺見一個個故事。我們看到的僅僅是場景中人的活動,人的情感,人的選擇,和選擇的結果。就因為對整個的大環境不加以交代,才能造出這種警醒式的寓言,因為這種寓言本身就要求在空間上封閉。在視覺上,則要求帶著一絲霧濛濛髒兮兮難測的偏遠古老難以言說之感。

形式之二:類型與風格

這是什麼類型?

很多類型標籤都可以貼上:武俠,古裝,喜劇,先鋒。但必須承認很難做出一個明確的選擇將其歸於特定的某一類別。也許試圖將其歸類也是沒有必要的。

導演烏爾善自己這麼解說這部電影的類型:

「《刀見笑》是一部輕鬆的喜劇,它情節誇張,人物搞笑,視覺風格混搭拼貼,笑料粗俗膚淺,熱鬧喧騰,荒誕不經,是在商業和娛樂包裝下的花哨炫技之作。

「《刀見笑》是一部嚴肅的悲劇,它呈現了執迷不悟者的『求不得』之苦,揭示了人類心性中最深層的迷失——「貪 ?嗔 ?痴」正是推動我們慾望與行為的荒謬動力。影片的批判性指向人性自身,「悲劇」之所以循環往復,其最深層的原因不在外物,而在內心。

「讓複雜與簡單、嚴肅與胡鬧,低俗與智慧,混血雜交。」

可以得見,導演有一顆超越類型的心。這部電影是他的處女作。通常情況下一位導演的處女作都帶有一種將一切一網打盡的野心和衝動。烏爾善也不例外。這難以歸類的創新性也來源於此吧。

這是什麼風格?

這是將風格化進行到底,絕不妥協。無論影片如何,風格首當其衝。風格首先就是絕對的拒絕千篇一律,不可避免的帶有個人色彩,毫無疑問的要帶有私人徽記。烏爾善在這部電影裡展現的個人風格就是將聲色的視覺體驗推向他能力的極致。雖然這個極致有點超過部份觀眾的接受界限。

除了上文說過的場景和色調的偏好。在人物上,烏爾善選擇將人物極端漫畫化。美麗的人比如張雨綺飾演的寐娘具有相對於所有人物的極端美麗。醜陋的人則徹底的醜陋、誇張,肥胖者極端肥胖,瘦小者無比瘦小,狡黠者極端狡黠,危險者極端危險。張雨綺的點絳唇,屠夫少三兩的絡腮鬍,老鴇的唐三彩造型,以及大公公濃墨重彩的大白臉,大家會看到每一個造型都像戲台上的臉譜,「生旦淨末丑」個個鮮明。這些角色的性格帶著明顯的漫畫特徵,他們並不是現實主義的人,而是代表著一種符號,用以構成寓言。

和以往中國喜劇電影中製造笑料僅停留在台詞層面不同,烏爾善徹底擺脫相聲和小品的影響,不讓語言統治電影,利用視覺化的方法製造笑料。例如拍攝多使用廣角鏡頭,用略為誇張變形的鏡頭拍攝人物的表情和動作,讓演員的表演更誇張,更好笑。

一切視覺上的努力最後變成一種觀影的快感。剪輯迅速,乾脆有力,紛雜多變,極具速度感和爆發力。導演是想創造一個國人從未體驗過的觀影經驗,按他自己的話說,就是「這種體驗先於思考與分析,而是一種非常感性的『獵奇』,不由自主、心甘情願地被一部電影所製造的嶄新體驗所俘獲。」

從某個層面上來說,導演確實做到了,在(據說)影片3000個鏡頭中他不斷地抖包袱、拋笑料,不斷地製造意外和轉折,高密度的情節層層推進吸引觀眾的注意力。

形式之三:後現代拼貼之極致

不得不說的就是後現代了。我們中國導演向西方取經早已不是新鮮事了。但是如此大膽的或如此冒進的取經也許是第一次。拼貼,複製,戲仿這些後現代冒險我們早就聽也不覺聽,見也不覺見了。但是這些概念有中國導演將其變成具體的影像還是一件值得期待的事。

導演使用了大量的拼貼視覺效果。穿插在影片中的rap、MV,電玩,專題片,資料片,老功夫片,新聞片示意圖等,用於強化視覺風格,交代主幹故事外的情節,使畫面更熱鬧新鮮富有時代感。

在聲音上,導演也堅持了無所顧忌的拼貼風格。用街舞嘻哈音樂等重新混音,用以容納包括歌劇,交響樂,民族樂,戲劇,流行,搖滾,爵士,重金屬等的任何形態的音樂,同時借用HIP-HOP的流行、時尚,整體感覺很草根又開放。這樣整個電影音樂與影像風格呼應,使混合拼貼的概念更加完整。

說到用的的好不好,作為一個導演的處女作,確實有很多不盡如人意的地方。但是我想也許可以換個角度看這個問題。後現代在西方已經出現很多年了。在中國也不是新鮮詞彙。從哪裡拿的已經不是最重要的,是誰,拿了什麼才是一個關鍵。我們可以從西方借鑑技術,手法等一切硬件。但這部影片力圖借鑑的也許還有一種精神。並不是單純狠命的後現代,使勁的拼貼。對技術和觀念的選擇一定程度上也能代表導演的藝術觀點。片中凌厲的剪輯,視覺類型的大雜燴,也代表著導演在意識里想要處理我們這個時代的紛繁混亂。他想創造和時代同樣的喧囂。他不需要背誦後現代的定義,但是他必須在某些地方和後現代這種存在過的東西有些交集,這樣才能決定他選用這種方法。據導演自己說,他自己更喜歡雜混的東西,而不喜歡純粹。因為純粹的東西已經沒有了生命力。這個觀點的對錯先不論,但具有這樣觀點的人拍出這樣具有後現代的風格的電影,總是可以理解的了。

形式之四:結構就寓意本身

很多人沒有看懂這個故事的結構,很多人富有想像力地看到了穿越,但事實上,這部電影最為保守和最中規中矩地恰恰是結構。

烏爾善和本片的創作者用了一種在喬姆斯基理論誕生之後最為普通的創作思路:結構即內容。

在佛教中,因果循環,生生不息。而本片的故事也恰恰如此:一把刀從唐胖子手裡傳到八大鏟,再由八大鏟交給啞巴廚師,少三兩又從啞巴廚師那裡搶來了這把刀,最後這把刀被寐娘和她的情人從少三兩手中騙得,但他們將刀拋向了懸崖深處。由此,這把刀必將進入另一個人的生活。

如此傳遞,永無終止。正如本片所要表達的人性的無明般無始無終,或者說,無始有終,因為終結的力量在於每個人的自心。

唯一有所突破的在於,烏爾善不僅要表達這種因果的傳遞,他還希圖將佛教中的非線性時間觀也融入其中。因果傳遞,可以是線性的,但是在佛教中卻恰恰是以一種近似圓形的方式不斷循環。

於是,就產生了這樣的結構:從時間最晚發生的故事1(屠夫的故事)倒敘到故事2(廚師的故事)再追溯到故事3(刀客的故事),又從故事3順延的故事2,然後回到故事1,繼續按時間順序發展,直至結尾。

因此,在敘事結構上形成了一個完整的故事中有故事,故事中又有故事的形態。如果把唐胖子追憶玄鐵來歷的那部份也算進去,其實本片一層套一層地居然包含了四個故事,四段歷史!

烏爾善說,這個故事的靈感來自於一個古老的童謠:從前有座山,山上有座廟,廟裡有一個老和尚和一個小和尚,老和尚對小和尚說:從前有座山。

但事實上,兩者是有區別的,童謠是一種無限的傳遞,而《刀見笑》在結構上則更近似無限地包含。這種敘事潛藏著一種將內容和意義視覺化的野心,本質上來說就是:讓結構也參與形而上的表達。

而這種野心恰恰是本片最大的風險之一。但不得不說,這與很多新導演的創作野心又截然不同:很多初出茅廬的創作者往往企圖讓更多的意義顯現,而烏爾善卻反其道而行之,他妄圖將意義遮蔽在形式背後。雖然本人認為兩種野心都有欠妥當,容易馬失前蹄,但鑒於這位蒙古導演如此出人意表、違反常理,我不得不在某種程度上因為過於驚訝而容忍了他的幼稚。

形式之五:西化包裝下的東方意識形態

說到底,電影講的是東方的故事。導演要表達的是東方的觀點。

劇本故事最初來自《故事會》里一個叫《菜刀傳奇》的故事。這本書代表著中國民間的道德觀點和傾向。而本片敘事結構借鑑的「老和尚講故事」更是透著東方古老的輪迴之味。

很明顯,《菜刀傳奇》提供的是故事情節,老和尚講故事提供東方式的形式。導演則選擇了佛教的人性論作為自己的主題借用電影呈現。

此三者為佛教中的三毒:

貪,是對於喜好的偏執;

嗔,是對於討厭的偏執;

痴,是根本的不明事理的實相而做出貪或者嗔的反應

佛教中一般用雞、豬、蛇的圖案來象徵貪嗔痴,將深奧的佛學更簡單化形象化,雞代表貪婪,蛇代表嗔怒,豬代表愚痴。少三兩是殺豬匠,他不分是非不切實際的愚昧,以豬為代表;啞巴一直身懷弟弟所送竹蛇,又下毒殺師,蛇是仇恨的象徵;獨孤成好鬥貪圖虛名,最後一切在鬥雞場上了結,以雞為記,三個故事正如絕世玄鐵匣上豬銜著蛇再銜著著雞的圖一樣,循環的展開——隱喻系統設計逐漸生成。三毒如同基督教裡的「火線追緝令」,它揭示了人性中深層的迷失,內心的悲劇。

故事中的每一個人物都最終走向了自身慾望的反面,而他們的結局也無一例外地落入了因果之中:用刀殺人者死於刀;不放過躲在糞池中的小孩,那你最終也落入糞坑而死。

對這種悲劇的表現在情節上則利用聽故事的人和說故事的人這兩種身份。師父八大鏟講了劍客的故事,但是啞巴仍不放棄報仇;啞巴給屠戶少三兩講了自己的故事和師父的故事,少三兩隻執著於那把玄鐵菜刀。這就是說,靠語言無法喚醒被迷住的人。唯有當他們遭遇當頭棒喝似的失敗或意外才能認清楚事情的真相。

其實在這裡也顯示出導演追求的東方式的特色。與「火線追緝令」所散發處的那種強烈的懲戒意味不同,導演影片中的結局帶有一種佛門式的點醒和人的悲涼。

我相信在影片極端風格化的鬧劇背後是這些稍顯悲哀的底色在作怪。

結語:複雜、混亂和難以概括的其實是我們身處的現實。

上述表達,最核心的關鍵詞在於:複雜、混亂和難以概括。

而這正是我們身處的現實:

宗教信仰上,我們是一個不折不扣的多神論群體,無論哪一路神仙,只要功能吸引人,我們都能拿來膜拜。

知識系統上,我們骨子有儒教的功利主義,也有以《易經》思想為代表的東方式經驗主義、決定論和模糊哲學,但大多數成年人從小又接受過西方邏輯框架下的科學教育。

我們使用西醫又信仰中醫。我們提倡「科學就是生產力」,但卻仍然不經試驗就論斷什麼是謬論什麼是迷信,也許只有在中國,那些反偽科學的科學人士,才會如此缺乏基本的科學精神。

我們大多數人不信彼岸世界,認為那就是迷信,但當自己的利益受到侵犯時,我們卻盼望因果報應可以兌現。

我們極度自尊,處處捍衛我們祖先的榮耀成就,卻脆弱到受不了絲毫的質疑,也無法容忍理性的探討。

我們面對鏡頭仍保留著東方人的羞澀,但性開放程度卻令西方人都瞠目結舌。

我們山寨著所有高科技產品因此被貼上沒有創造力的標籤,但生活中的各種事件和言論又離奇到令人匪夷所思,想像力之天馬行空令人驚異。

這就是我們身處的世界。

只有在這樣一個世界裡,才能誕生這樣一部集各種特質於一身的電影。

公平地說,就電影本體而言,有很多不成熟的地方。有些地方過火,有些地方失控。前十分鐘讓很多人難以忍受。但是新生代創作者這種近乎莽撞的勇氣,卻讓我感到無法言表的欣喜。

看看導演烏爾善的背景,就知道這種勇氣和勇氣背後的混雜從何而來了。

他是最商業的廣告導演,但他又一個自由藝術家,熱衷於一切與商業利益無關的藝術實驗:裝置、短片、行為表演。

他是蒙古族,在漢族人中生活,讀東方人和西方人的書。

他吸收的資訊量龐大而複雜。

這正是他和我們這個時代暗合的地方。他留意並且觀察到這一點,然後緊緊揪住不放。

我想這部電影應該就是他在力圖傳達通過自己的切身之感所體驗到的種種混亂和異幻的努力。

電影中的喧鬧就像是我們無法停止喧囂的時代,永遠是那麼吵,有時候還很可笑,但總是無奈。這種鬧劇感,就是導演有意或無意利用的形式,它本身就體現著導演的思想和這部影片的主要意向。在娛樂背後,導演是想用它來面向這個時代,面向螢幕前的觀眾,面向他們久已習焉不察的心。

評論