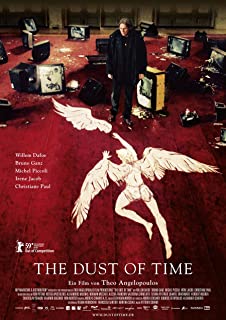

时光之尘/时间的灰烬/岁月风尘

導演: 狄奧安哲羅普洛斯編劇: 狄奧安哲羅普洛斯

演員: 威廉達佛 布魯諾甘茲 米修比哥利 伊蓮雅各 Christiane Paul

2011-04-28 01:45:31

無法抖落的時光灰燼

************這篇影評可能有雷************

歲月是一條來自未知、通向無限的道路。在這道路上,生命來來去去,遵循著前人的足跡,也為後人留下印記。雜沓紛呈的足跡與印記,如同散落的灰燼,在重複中不斷向前開展,構築出一條叫做歷史的長河。誰能擁有一雙天使的羽翼、自由的翅膀,掙脫這歲月、這歷史、這斑斑的足跡與印記?

《希臘三部曲》是希臘電影大師西奧-安哲羅普洛斯最具野心的作品。年事已高的安哲羅普洛斯在1998年完成《最長的一天》後,原本打算從此放下電影工作就此退休,然而在見到《希臘三部曲》的企劃案後,卻抑制不住創作的衝動,重新又投入到電影工作當中。《希臘三部曲》的企圖心極其宏大,試圖透過三部作品來呈現希臘百年的滄桑近代史以及人民顛沛流離的命運。其中首部曲《悲傷草原》完成於2004年,二部曲《時光之塵》則完成於2008年。

《悲傷草原》是一部史詩巨作,片長將近三個小時,透過一個女性坎坷的生命歷程,呈現出希臘移民從1919年俄國內戰開始、經歷兩次世界大戰、到1949年希臘內戰為止,遭遇的種種顛沛流離、愛恨情仇與生死離別,以此投射出個人、家族、乃至整個民族的悲傷命運,在 「時間、生命、歷史」所構築而成的三維空間裡不斷掙扎並終至絕望。安哲羅普洛斯在《悲傷草原》裡頭所運用的鏡頭語言、神話象徵、哲學詩意,估計要用一本小書的篇幅才能完整描繪。

《時光之塵》是接續《悲傷草原》的續作,故事的時間跨度從1953年史達林逝世開始,其間經歷1974年的越戰、1989年的柏林圍牆倒塌、2000年的千禧之年,直到現在。《時光之塵》是一部充滿意外的作品,儘管當中仍不時出現安哲羅普洛斯特有的鏡頭語言,但影片的敘事結構與情感氛圍,相比於導演之前所有的作品,有著翻天覆地的變化,不僅顛覆了導演自己特有的風格,也顛覆了觀眾所習慣的電影架構。

在《悲傷草原》中,透過大量的慢搖長鏡頭以及超遠距離固定鏡頭,營造出一種默默悲傷與無奈承受的情感氛圍。然而在《時光之塵》當中,長鏡頭的數量大大減少,取而代之的是時空場景的頻繁切換、往復跳躍,鏡頭不斷推移與拉伸,構造出動態的觀察視角。在這種後現代主義式的觀察框架轉換當中,影片人物又以意識流的意識形態來建構回憶與往事,其結果是時間、空間、生命、歷史的持續跳動與交相重疊。

■《時光之塵》的片長約2個小時,故事本身並不復雜,情感氛圍也不是全然的沉重與無奈,然而這種同時在時間、地點、觀察視角、人物各個維度上進行交織的敘事手法,同時以現在與過去、這裡與那裡、裡面與外面、以及「我」與「他」來滲透歷史與情感的架構方式,卻賦予這部影片極其高的複雜程度,需要觀者重複審視與思考才能真正理解。

在跳脫出框架後,影片情節其實既簡單又明晰,主線在艾蓮娜這個人物身上,由她的生命歷程以及幾個圍繞在她身邊的人物架起整個故事。艾蓮娜因為政治原因,從美國逃回蘇聯,並在1953年這年與自己的愛人斯比羅斯重逢於莫斯科(在《悲傷草原》中,故事從主角離開俄國開始,並結束在移民至美國的丈夫送來死亡的消息)。艾蓮娜與斯比羅斯相逢的這天剛好傳來史達林過世的消息,兩人在短暫的重逢後,便各自因間諜罪和背叛共產黨的罪名遭到逮捕,斯比羅斯被監禁在當地,艾蓮娜則被流放到西伯利亞,艾蓮娜當時便懷上身孕。

艾蓮娜在西伯利亞遇到了雅各布,他是一個德國裔猶太人,在二戰前夕逃離德國而躲過大屠殺,但同樣因為背叛共黨的罪名遭到流放。雅各布對艾蓮娜非常照顧,終其一生都深愛著艾蓮娜,只是艾蓮娜的心早已經託付給斯比羅斯。1956年,艾蓮娜將已經三歲大的兒子送上火車,讓他獨自穿越西伯利亞去投靠雅各布的妹妹。同一年,斯比羅斯因為交換犯人的安排離開莫斯科。

1974年這年,艾蓮娜和雅各布終於離開蘇聯,他們與其他移民一同穿過邊境來到奧地利。兩台駛向不同目的的巴士在那裡等候著,一台將要去到以色列,另一台則是要去其他西方國家。以色列是雅各布夢想的國度,但為了艾蓮娜,他決定放棄回到以色列,陪她一同到美國去尋找斯比羅斯。於是兩人在義大利的難民營中經歷數月的等待,才終於等到了去美國的簽證。

抵達美國紐約後,艾蓮娜與雅各布一同住在旅館裡頭,艾蓮娜每天一大早便出門去尋找斯比羅斯,在這種時刻,雅各布總是假裝尚在睡夢當中,但心裡卻一遍又一遍地呼喚著:不要走!艾蓮娜的兒子也與雅各布的妹妹一同住在美國,但此刻他人在加拿大的多倫多,為的是躲避越戰的徵召。艾蓮娜終於找到斯比羅斯,卻發現他身邊已經有其他女人。艾蓮娜悲傷地從斯比羅斯眼前跑走,越過邊境去加拿大與兒子團聚。

斯比羅斯後來追到加拿大,在兒子的帶領下,來到艾蓮娜工作的酒吧,兩人在狂暴的爭吵過後投向彼此的懷抱,並在此地正式結為夫妻,一家隨後回到美國紐約定居。

1989年這年艾蓮娜的兒子在德國柏林工作,就在這裡,他遇到了自己心愛的女人,這女人在十多年前從東德逃到西德,而兩人便相逢在柏林圍牆倒塌的這一年。在寄給父親與母親的信件當中,兒子敘述了自己的愛情,還提到自己在夢境中牽著母親的手,但回首間,這牽著的人竟然變成自己的女兒,一個名字也叫艾蓮娜的小女孩。

2000年新年前夕,艾蓮娜和斯比羅斯從紐約飛到德國柏林,不僅僅是為了短暫地與兒子一家團聚,更是為了就此歸鄉。艾蓮娜和斯比羅斯待在旅館裡時,雅各布竟然來了。雅各布進到旅館房間時,發現那個房間與1974年他與伊蓮娜待在紐約時的旅館房間非常相似,一切前塵往事不禁被勾起:雅各布吶喊著不要走,伊蓮娜決然地離開去尋找斯比羅斯。

艾蓮娜、斯比羅斯和雅各布這三位昔日好友都已經是白髮蒼蒼的老人,他們一同去街上觀光、還去酒吧喝酒。在地鐵的樓道中,有人正演奏著樂曲,雅各布想起了他和艾蓮娜1974年離開蘇聯邊境的那時,兩人在興奮之餘跳起了舞。雅各布當即拉起艾蓮娜的手,伴著樂聲迴轉起來。但艾蓮娜的身體狀況並不好,在稍微舞動後便體力不支坐倒一旁,過去和現在如此相似,但過去與現在卻又不盡相同。

艾蓮娜接到一通緊急電話,是她的孫女小艾蓮娜出事的消息。小艾蓮娜情緒一直不穩定,曾經離家獨自在高速公路上的徘徊。此刻她正在一棟廢棄公寓樓里,站在窗台邊上,隨時會往下跳。艾蓮娜、斯比羅斯與他們的兒子一同趕到現場,最後是艾蓮娜上到公寓樓里將孫女帶出來,孫女當時緊緊抱著祖母,呼喊著她想死。在救下孫女後,艾蓮娜的身體狀況惡化,已經難以獨自站立。

斯比羅斯將艾蓮娜帶回旅館休息,兒子則是出門去找醫生,就在車旁的路邊上,兒子想起了自己與妻子相逢認識的景像,只是妻子與自己之間的感情日漸淡薄,這裡不僅是妻子與自己相愛的地方,也是妻子轉身離開自己的地方。

沒多久雅各布也來到旅館房間,為慶祝千禧之年,收音機里正播放著貝多芬的第九號交響樂。在這歡慶的樂聲中,雅各佈告別了斯比羅斯,也靜靜地告別了沉睡當中的艾蓮娜。過去這些年來,雅各布造訪了波蘭、造訪了各地的猶太集中營,他始終活在過去,然而卻又找不到通往過去的道路。在離開兩人後,雅各布登上萊茵河上的遊船,他在船尾展開雙手、如同插上自由的翅膀,緩緩墜入冰冷的河水當中。

艾蓮娜在旅館中甦醒後,精神有些許的恍惚。她看著餐桌,喃喃自語地安排著每個人的座位,當安排到雅各布時,她漸漸清醒,頹然坐下,將手垂掛在桌邊上,幾顆如同來自雅各布身上的河水般的水珠自她指尖滴落而下。此刻,收音機裡的貝多芬第九號交響曲正播送到第四樂章,人聲合唱的「歡樂頌」迴蕩而出。

2008年艾蓮娜的兒子在羅馬,待在製片廠中拍攝一部電影,這部電影講述的是母親艾蓮娜的人生故事。在拍片的同時,他自己的生活也陷入困境,妻子與自己正在辦離婚,而女兒小艾蓮娜再次失蹤。艾蓮娜在多倫多第一次見到兒子時,開口叫喚了他的名字,但才喊出第一個字母A便哽嚥了,因此無法得知她兒子究竟叫什麼名字,就姑且以A稱呼他吧。在女兒失蹤後,A的妻子也趕到羅馬,當A到妻子下榻的飯店找她時,發現那個飯店被一幫人入侵,還電腦、電視都被砸爛,地面上還被留下一個奇怪的圖騰:一個展開雙翅的天使伸手迎向第三隻翅膀。

A告訴妻子,女兒有一段時間都沒去學校,從她房間中找到母親艾蓮娜的照片,以及一封母親在1956年寄給父親的信,那是母親在西伯利亞時寄給父親最後的一封信,裡頭提到無盡的思念以及懷孕的消息(再次呼應,《悲傷草原》結束於主角收到丈夫生前寄來的最後一封信:夢見你彎下身,伸手觸碰這片濕漉的草地。當你抬起手時,幾顆露珠,竟如淚光般落下…。)

A曾經接到幾通沉默的電話,他以為是女兒小艾蓮娜打來的,但其實是她的一個同學打過來的,這位同學手上有小艾蓮娜的背包,但她也不知道小艾蓮娜的行蹤。她告訴A說,有個男孩可能知道小艾蓮娜在哪裡,於是她帶著A去找這個男孩,卻目睹男孩與人打鬥並被刺傷的場景。

在尋找女兒的同時,A拍片的工作還在進行當中,他的配樂音樂家為影片專門譜寫了一首曲子「與河共舞」,設想用在伊蓮娜與雅各布共舞的場景,但A聽過音樂後,將曲子降了調,樂性當即轉為婉轉而悲傷,他決定將這曲子用在影片後面,伊蓮娜伸出手、河水自手中滴落的場景上。

在製片廠的佈景房間中,伊蓮娜雙眼緊閉、靜靜地躺在床上,小伊蓮娜悲傷地趴在床邊,A則在門口傷心難過,一旁是醫生無奈的神情,伊蓮娜過世了。斯比羅斯佇立在床尾,他伸出手來,呼喊伊蓮娜起身,要她牽住自己的手。終於,伊蓮娜起身了,但起身的是小伊蓮娜,當她握住斯比羅斯的手時,幾顆水珠從她手中滴落,一旁緩緩響起「與河共舞」。

■《時光之塵》的故事本身並不復雜,人物數量也不多,儘管當中有一些呼應首部曲《悲傷草原》、貫通象徵的事物,但並不會妨礙觀者對這部影片的理解。然而,《時光之塵》並非按照順時序、單一故事線的方式來開展,而是同時以兩條故事線、正敘與倒敘穿插並相互衍生的方式來開展,混淆事件發生的時間與背景。

在影片的一開始是2008年的現在,A到製片廠拍一部關於母親艾琳娜的電影,接著故事線便分為兩條,一條是A在2008年尋找失蹤女兒,這是現實部份;一條是母親艾琳娜在1953年從莫斯科被流放到西伯利亞,這是過去的歷史、是A的回憶,也是他所拍的電影內容,在這個部份,影片以艾蓮娜讀著寫給斯比羅斯的信作為旁白。複雜性在時間進入1974年和2000年時發生,兩條線在這兩個時間點相互融合和混雜,而敘事也以意識流的方式在紐約與柏林這兩個地方互相滲透和穿越,這部份的故事情節既是A所拍攝的電影內容,也是故事中人物的回憶。

在2008年時,A的妻子到羅馬的片場找他,兩人發生爭執後,A走出片場的房間,畫面轉變為2000年的柏林,進入A所拍攝的電影內容。在柏林,雅各布來到旅館見伊蓮娜和斯比羅斯,當他看到房間那些相似與1974年紐約旅館的陳設後,他對伊蓮娜喊出了不要走--這是雅各布在2000年的現實,是他在2000年時在心裡的吶喊回放,但也是當時的他對1974年的回憶,是他在1974年所作出的真實舉動。觀眾在螢幕中便看到一幕非常怪異的場景,斯比羅斯躺在旅館房間的床上睡覺,業已白髮蒼蒼、來造訪兩人的雅各布吶喊著不要走,而同樣是垂垂老矣的伊蓮娜卻如被愛情衝昏頭的女人般,奪門而出並喊著要去找斯比羅斯--2000年的人物上演著1974年的事件。

在伊蓮娜奪門而出後,畫面轉變為1974年的紐約,伊蓮娜找到斯比羅斯卻又傷心離去,跨過邊境與A團聚,在這當中,A自始至終都是以現在、也就是2008年時的面貌年紀出現。在伊蓮娜與A重逢之後,畫面再次轉回2000年,雅各布、伊蓮娜與斯比羅斯出遊,當三個人一同進入酒吧時,斯比羅斯的回憶驟然出現,2000年的酒吧瞬間就轉變成1974那年他去多倫多尋找伊蓮娜的場景,然而此刻出現在1974年的斯比羅斯卻是2000年時滿頭白髮的外貌。他獨自走進業已打樣的酒吧,找到看起來比自己年輕許多、1974年的伊蓮娜,兩人發生爭執、擁抱並最終圓滿結婚。

類似的安排也發生在A尋找女兒的2008年。當他見到那個數次給自己打電話的女兒同學時,見到的是一個年約12、13歲的小女孩,但女兒在2008年已經將近二十歲。當這個女孩帶著他去找那個可能知道自己女兒下落的男孩時,見到的是個二十歲左右的青年。這段發生在2008年的現實景況與發生在2000年、小艾蓮娜離家出走、企圖自殺的場景相互混合和穿越。而在電影的最後,艾蓮娜躺在2008年羅馬製片廠的床上撒手人世,只有12、13歲的小艾蓮娜趴在床邊哭泣,這畫面既是2000年時發生在柏林的真實事情,也是2008年發生在羅馬片廠的拍攝場景。

回憶與現實交織,過去與現在重疊,這種繁複的敘事手法,是讓觀者感到混淆的原因,卻也是《時光之塵》這部電影想要表達的觀點:過去從來不曾真正的結束,回憶總在某個時候翩然降臨,將過去帶進現在。而歷史也在這當中不斷重複自己,伴隨著時間的灰燼覆蓋一切。過去,既不曾結束、也永遠不會結束。在《悲傷草原》里,影片記錄了希臘移民在二十世紀上半所經歷的苦難,而在《時光之塵》中,隨著時代的推移,歷史不再是讓人痛不欲生,然而在看進裡頭的一切後才發現,種種過往深深嵌在記憶當中無法抹除,伴隨著我們一路向前,但在驀然回首時,過去竟與現在密密疊合。

除了敘事上的重疊與穿透外,《時光之塵》在影像畫面上也有許多的意象重疊,例如對蘇聯場景的描繪,一再呈現擁擠雜沓的事物,以此傳遞集體意識凌駕於個人的意涵,其中1953年民眾聚集在史達林雕像前的廣場上的景像,與1956年史達林的雕像被大量堆在廢棄的博物館裡的景像,構造出一種歷史在重複中反轉的諷刺感。斯比羅斯除了以老年面貌出現的時候外,在其他更早時間點出現時,都是以背影或模糊的側影面對觀眾,這點與對A的安排類似,都暗示著斯比羅斯和A都是活在現在的人,其他人則是回憶中人。

艾琳娜與雅各布在1974年離開蘇聯時在邊境上的舞蹈,與兩人2000年在柏林地鐵站的舞蹈重疊,表達的是歷史本身在不同時空下的重複本質。艾琳娜流放西伯利亞時,犯人雙手伸向天空索要天使的翅膀,與雅各布跳河時的姿態重疊,象徵無論是對身體或心靈自由的渴望,都難以在世間真正實現的真諦。而艾琳娜在西伯利亞送走兒子時為揮別而伸出的手,與影片最後,小艾琳娜緊握祖父的手重疊,表達歷史與過去雖然如灰燼般覆蓋著人們、無從擺脫,但生命與記憶卻也因此獲得傳承與延續。

除了影像畫面外,電影的配樂也呼應著同樣的信念,影片中每個相應的時代背景里,都配上了與時間和地點向呼應的古典樂曲。但由卡蘭德蘿(Eleni Karaindrou)所專門譜寫的「與河共舞」則承繼整部影片的開頭與結尾,宣誓著過去不曾結束,在浮沉翻飛、滾滾跌落後,終將與現在銜接,一同延續到未來。

■安哲羅普洛斯以後現代主義的手法演繹《時光之塵》,以全然不同於《悲傷草原》的視角來詮釋歷史,是一種突破與進步。雖然《時光之塵》因為過高的複雜度而沒能獲得大部份人的認同,但相較於不斷重複自己的創作家來說,安哲羅普洛斯的精神和勇氣讓人感動。目前來說,後現代主義的創作手法,無論是在文學上還是電影上,都被排於主流之外,被評論家視為一種對結構與手法的過度追求和賣弄,是忽略藝術創作的精神本質、追求表現形式的偏門路線。但我卻認為,求新求變本身是藝術創作的至高指導,大眾的理解儘管需要時間的推動,但那些對創新的努力,應該始終抱持開放與支持的態度。

當我們推開窗,望向過去的世界時,正有人在未來望著我們此刻的世界。在過去的世界裡,我們看到許多熟悉且傳遞至今的事物。在此刻的世界裡,未來的人同樣會從我們身上看到許多熟悉且傳遞下去的事物。事實上,這不僅是歷史的本質,也是電影的本質,記錄過往、傳遞記憶。而這些時光的灰燼將不斷掉落到我們身上,終至一切都被掩埋覆蓋。

舉報