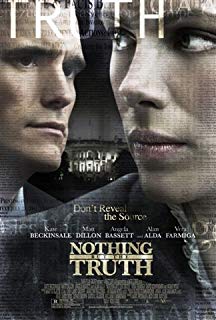

電影訊息

電影評論更多影評

2011-10-05 19:41:41

從電影《真相至上》看美國的制度設計

《真相至上》的故事背景發生在美國,講的是女記者瑞秋報導了總統與聯邦政府的醜聞(類似於水門事件),而報導中記者的消息來源直接違反了《情報人員身份保護法案》。於是,瑞秋面臨著兩難境地,要嘛說出消息來源,要嘛自己被監禁。瑞秋堅持了自己的原則並被監禁了長達一年(後來又被判刑),影片最後打出字幕「NOTHING BUT THE TRUTH」。

儘管從眾多的好萊塢電影中,我們或多或少能夠對美國的司法體系有所了解,但是像真相至上這樣的集中而有力體現並不多見。在電影中,特派檢察員迪瓦布似乎始終扮演了反面角色,因為他的工作就是逼迫瑞秋違反她的處事原則,也正是他的這一努力直接將瑞秋送入了監獄。但是仔細分析,不難看出,他的工作其實是合理而且是正面的,因為如果美國CIA/FBI等情報工作人員的身份不受保護,影片中隨處提及的國家安全確實會受到一定程度的威脅。所以,瑞秋的消息來源確實存在著違法行為,而瑞秋則是唯一知道消息來源的人,在回答大法官關於「消息來源是誰」的問題時,給予否認回答的瑞秋也確實犯下了藐視法庭的過錯。正如特派員所說:「你有權利用你的自由去發佈消息,但是你無權隱瞞洩漏特工身份給你的人。」因此,對她的監禁儘管不合情,卻合理、合法。

於是,我們看到了兩條界限分明的線索,一方面,特派員為保障國家安全,想盡辦法讓瑞秋招供,甚至不惜讓CIA全體情報人員簽訂豁免協議;另一方面,瑞秋捍衛對於消息來源保密的承諾,並堅守著真相至上的原則。在這之外,大法官判定瑞秋拒絕回答問題的舉動藐視法庭,瑞秋的律師以憲法第一修正案對記者的保護來駁斥對於瑞秋的監禁。所有人的所有行為都在既定的法律框架內展開,沒有暴力脅迫,也沒有利益誘惑。

瑞秋辯護律師多次提到的憲法第一修正案全文如下:「國會不得制定關於下列事項的法律:確立國教或禁止信教自由;剝奪言論自由或出版自由;或剝奪人民和平集會和向政府和平情願的權利。」這是美國兩黨派在美利堅建國之初的1791年予以確認的關於新聞言論自由最高位階的法律條文,也正是這一宏大敘事的法律兩百多年來被新聞從業者無數次用來保障自己捍衛真相的權力,屢試不爽。

可是在影片中,瑞秋報導了總統醜聞,第二天就被關進了看守所,為什麼此時第一修正案文就失效了呢?其實梳理一下不難發現,瑞秋被關監禁的真正原因並不在於表面上她做出的新聞報導,而在於她包庇洩漏CIA特工的罪行而且拒絕回答大法官的當庭提問。也就是說,她的被監禁與第一修正案所保護的自由是不正面衝突的,是兩種法律效應同時作用在她一個人身上,第一修正案保護她的言論自由,而《情報人員身份保護法案》正當地要求她在法理上違背這一自由。一碼歸一碼,自由的歸自由,義務的歸義務(畢竟誰都有維護國家安全的義務)。關鍵在於兩種法律雖然有交鋒,但絕不衝突。只要她完成說出消息來源的義務,她立刻可以獲得人身自由,即使白宮也沒法再拿她怎麼樣。

這讓人自然聯想到其他某些國家的憲法第三十五條,單從法律行文來看,第三十五條與第一修正案差異並不大,讓人很容易產生相關聯想。但是在現實中我們發現,「顛覆國家政權罪」「擾亂社會公共秩序罪」等等罪名會直接在同一案件中與憲法直接衝突,也就是「違憲」。當某一公共事件大體上適用後面這些罪名時,憲法也就成了大而無當的擺設。

這其中還有一個角色很微妙,這就是大陪審團的大法官,他可以在自己提問得到拒絕後當庭宣判瑞秋監禁,也可以在他認為監禁再無作用的時候釋放瑞秋。看似擁有極大自由裁量權的大法官權威而不可冒犯,但是他的這些權力並不來自他自身,而來自於他的社會角色,也就是說,這些都是這一司法體制賦予他的正當權力,他也只能在法律框架內行使這些權力。所以當特派員不滿瑞秋被大法官釋放時,特派員當即解散了這位大法官所在的大陪審團並重新逮捕了瑞秋,這讓劇情看起來很殘忍,但卻合乎法理需求。

於是,瑞秋在看守所呆了長達一年的時間,一年時間內,她贏得了社會尊重,獲得了普利茲獎提名,同時自己的丈夫也不幸出軌,兒子也對她沉默寡言。

那麼既然如此,她當初為什麼選擇要刊登這篇報導呢?

首先,她明確知道,政府是不能直接干涉他的言論出版自由的。也正是基於這樣的自信,她才可以光明正大地在報導刊發的前一天晚上,電話詢問白宮關於這一醜聞的評論,因為她很清楚,只要報導內容堅若磐石,只要報社決定刊發,白宮即使提前知曉也是無法阻止報紙撲街的。即使白宮要想對事態進行控制,不能讓瑞秋無端消失,不能隨意判她勞教,只能從行政框架跳到司法框架內,與作為公民的瑞秋當庭對簿。瑞秋之前也意識到了這一點,她確信本國的司法制度會給她提供保護,即使是政府權力也不能違背法律的程序與手續。但是她也清楚,對消息來源的包庇是將困擾她的頑疾(反倒是她因此被大法官宣判為「認為自己可以凌駕於法律之上」),她只是沒有想到,這一角力過程會持續這麼久,會給她的生活帶來如此大的影響。

由此看來,這其實是一部關於司法獨立的資料片,當然,這也可能讓某些人拿來作為美國新聞不自由的資料片。這樣的歪曲理解並不少見,近如英國政府在騷亂中對於社交媒體的控制,也被解讀為新聞自由的反面教材。其實這件事情給我們的最大啟發應在於,政府對於媒體的控制不是首相卡梅隆一個人說了算,他的提議要試探民意、要諮詢媒體意見、要請教專家看法,還要最終通過人民選舉產生的國會批准。而如果大部份民眾對獲得通過的提議並不滿意,在幾年之後,人民有權力讓卡梅隆下台。這可能在程序上會繁瑣一些,不像我們經常所見到的那樣雷厲風行,但為了確保一項政策、一屆政府對人民有利,繁瑣的程序又算得了什麼呢?

影片最後,消息來源終究還是現身了,「告密」的深喉竟然是特工艾瑞卡的女兒。這出乎很多人的意料之外,但也讓影片多了幾分溫情,之前影片渲染的瑞秋母子情也有了很好的落腳點。也許,不僅僅出於對真相的捍衛,更是出於對小女孩的承諾與保護,瑞秋寧可自己坐牢,也選擇不將小女孩告發。雖然她告訴自己的兒子「不能打小報告,但是也不能忍受別人的欺負」,但是一旦她選擇告發小女孩,這對已經身為孤兒的小女孩之後的人生道路會產生多大的陰影。

瑞秋不僅是一名優秀的新聞工作者,更是一位善良的母親,正如影片中最令人深刻的台詞一樣,「There's no difference between principle and the person.」

評論