電影訊息

電影評論更多影評

2011-10-23 11:14:27

一千萬與二

************這篇影評可能有雷************

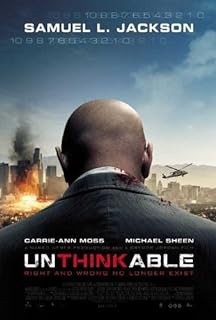

一千萬和二,若離開了那部電影,這個比對簡直毫無意義。此部電影的譯名很三俗,幾乎使我放棄了觀看它的念頭。我認為,還是尊重英文原意,譯作《不可想像(unthinkable)》的好。反觀「戰略特勤組」,則讓我想起了「敵後武工隊」,讓人失去了好奇的衝動。而《這個殺手不大冷》就算得上是成功的譯名。這和原英文名(Leon:the professional)不上太大關係,但「里昂:專業殺手」似乎也與影片內容扯不上太大關係。

電影的情節較為簡單,至少開篇很老套:一名身份為美國公民的穆斯林,由於眾所周知的原因,在美國三大城市各安置了一枚核彈。按照傳統情節,接下來應當是英雄與罪犯鬥智鬥勇的時間,於是乎,核彈爆炸前這名穆斯林被逮著了。軍方請來了兩名專家對其進行審訊:第一名女專家精於攻心,第二名男專家擅長刑訊。一開始,女專家以為男專家的刑訊是非人道的,她無法看著一個活人的指甲被一片一片的剝下來,於是她提出了自己的抗議。然而,被曉以利害後,她看著看著也就看習慣了。總而言之,時間一點一點地過去,眼看炸彈就要爆炸,穆斯林仍舊守口如瓶,男專家只好搬出最後的殺手鐧——引用他的話來說,這是不可想像的(unthinkable)——他們找來穆斯林的兩名兒女,佯裝要對其施以酷刑,讓穆斯林當觀眾,承受精神上的虐待。穆斯林也是人,哪裡承受得了如此摧殘,一下把三個核彈的位置全招了。

眼看就要完美謝幕,不想男專家發現還有第四顆核彈。主管此事的某政客便下令把兩名小孩帶回來,要男專家「完成自己的工作」。言下之意,要動真格。男專家說,這事兒可以幹,但我不能幹,得讓那女專家干。政客一聽急了,開始上數學課:一千萬大於且遠遠大於二。此時,女專家問,為什麼選我?男專家語重心長地告訴她,她是有良知的,如果她能幹這事兒,去證明一千萬遠遠大於二,那麼任何一個有良知的人都可以扮演這個惡魔。有人為其正名了,惡魔的勾當也可以變成義舉。女專家大驚失色,怒吼道,不能這麼做,我們可都是人啊,讓核彈爆炸吧,我們反正不能這麼做。最後,穆斯林奪槍自殺,第四顆核彈引爆,影片戛然而止。

曾經和一個朋友聊天,他告訴我,政治就是妥協的藝術。這話的意思是:政治家為了國家的利益,在各種考量中游走,並作出種種妥協,以形成某種最優的決策。對於政治,我們或許都是外行。然而,稍微聰明的人都能看出,恐怕不是政客們在妥協:如果政客們提高了稅率,要每月從工資中額外多收幾個錢,只要我能過活,這沒什麼;如果政客們為了城市建設,要強拆私有房產,只要補償合理,這也沒什麼;如果他們覺得社會道德風氣敗壞,要搞搞運動批判後進典型,只要所謂的後進者是「一小撮」,這當然也事不關己。至於核彈和刑訊的事情,那都很遙遠,只要我不是穆斯林就行。在這樣的社會中,我們才是不斷妥協的政治家。我們會說:如果為了幾個小錢跟國家過不去,可不值得;為了自己的住處,惹惱了當權者,可不值得;為了自己的尊嚴,破壞了道德建設的進展,可不值得。在妥協中,我們發現這不值得那不值得,但還有什麼是值得的?

老派的回答是:國家的繁榮,民族的昌盛。這是值得的。如果說出這話的人,若真能去刑訊室裡呆一呆,出來的時候仍舊覺得值得,那他也值了。如果某人號召大家捐款,他自己必須先以身作則,多多少少虛偽地表示一點。如果為了城市建設,他寧願拆掉自家的樓,人們也就沒什麼可說的。在進行道德批判的時候,他能夠先批判自己,著眼於昇華自己的靈魂而不是別人的靈魂,那或許能夠服眾。如果他做不到上述要求,那麼他就只是一個單純的號召者,而並非真正的妥協者。它不是在權衡人們的利益,而是在要求人們做出犧牲,因為那是值得的。至於為誰值得,不得而知。他會告訴你,一千萬大於二,這是基本常識。但是他沒有告訴你,你隨時都有可能變成那個「二」。如果你真成了那個「二」,你就二了,因為你必須做好犧牲的準備。如果覺悟不夠高,你就會開始咒罵政治家,但同時忘記了你也是其中的一員。

每一個人都擔心自己淪為不幸的「二」,於是就有了沉默的大多數。我們可以對毫無原則的事情說「沒什麼」,只要不是發生在自己頭上。如果它對自己有益,我們甚至還想加以利用。對小孩進行刑訊,一片一片地剝開他們的指甲,鐵石心腸的人恐怕都看不下去。但如果我們一直說「沒什麼」,鐵石心腸的人就會多起來。在我看來,不管是為了什麼利益,哪怕這樣做能夠使整個人類獲得救贖,摧殘一個孩子都是不能容忍的。有人也許會問,難道更多數人的生命被摧殘就能夠容忍嗎?這不是一個困難的問題:無論是殺二個人去救另外一個人,還是殺二個人去救一千萬個人,都是用殺人去救人。我們不會蠢到用放火去救火,也不會蠢到用砍樹去造林,也不應蠢到用殺人去救人。這不是目的是否合理的問題,也不是數量多少的問題,這是人是否為人的問題。然而,在大家都「妥協著」的社會中,想要一個人把自己當人看,這可能很難。但在同樣的境遇下,一個人若想要不把自己當人看,那簡直輕而易舉。

要求別人都高尚,是此種社會的另一個問題。我們都希望「二」能夠發揚風格,儘早赴死,以成全「一千萬」之「大我」。久而久之,每一個人都可以站在比較高的位置來談論他人的作為。以冷漠的見死不救者為例,我們說,他們是不道德的,且喪盡天良,令人神共憤之。這種觀點出乎於直覺,卻失之於片面。我聽說過這樣的事情:在文革中,有一位學者不幸被打倒,無論是誰,都被要求與他保持一定的距離,因為反革命會傳染。大家沒有對他伸出援助之手,也沒有高尚地指出這是個荒唐的事兒。每個人,都選擇了沉默,而不是挺身而出主持正義。沒有人去指責沉默者,因為他們自己就是。如果我們不從事情的根源上思考,似乎很難得出一個深刻的答案。也有人指出,中國人的道德觀為南京法官之判決所摧毀。我不敢苟同,要是一個民族的道德觀脆弱到如此地步,那簡直有點可怕。或許我們一直秉持的道德,是我們自以為秉持的道德——換言之,至少就此事來看,我們是言行不一的。一邊批判著別人倚權上位破壞遊戲規則,一邊將自己之溜鬚拍馬之事解釋成為入鄉隨俗,這同樣也是中國傳統。

以上的話很刺耳,也很理想主義,但正如小波先生所言:

「中國的傳統是一面鏡子,外國文化是另一面鏡子。還有一面更大的鏡子,就在我們身邊,那就是沉默的大多數。......幾年前,我剛剛走出沉默,寫了一本書,送給長者看。他不喜歡這本書,認為書不能這樣來寫。照他看來,寫書應該能教育人民,提升人的靈魂。這真是金玉良言。但是在這世界上的一切入之中,我最希望予以提升的一個,就是我自己。這話很卑鄙,很自私,也很誠實。」

電影的情節較為簡單,至少開篇很老套:一名身份為美國公民的穆斯林,由於眾所周知的原因,在美國三大城市各安置了一枚核彈。按照傳統情節,接下來應當是英雄與罪犯鬥智鬥勇的時間,於是乎,核彈爆炸前這名穆斯林被逮著了。軍方請來了兩名專家對其進行審訊:第一名女專家精於攻心,第二名男專家擅長刑訊。一開始,女專家以為男專家的刑訊是非人道的,她無法看著一個活人的指甲被一片一片的剝下來,於是她提出了自己的抗議。然而,被曉以利害後,她看著看著也就看習慣了。總而言之,時間一點一點地過去,眼看炸彈就要爆炸,穆斯林仍舊守口如瓶,男專家只好搬出最後的殺手鐧——引用他的話來說,這是不可想像的(unthinkable)——他們找來穆斯林的兩名兒女,佯裝要對其施以酷刑,讓穆斯林當觀眾,承受精神上的虐待。穆斯林也是人,哪裡承受得了如此摧殘,一下把三個核彈的位置全招了。

眼看就要完美謝幕,不想男專家發現還有第四顆核彈。主管此事的某政客便下令把兩名小孩帶回來,要男專家「完成自己的工作」。言下之意,要動真格。男專家說,這事兒可以幹,但我不能幹,得讓那女專家干。政客一聽急了,開始上數學課:一千萬大於且遠遠大於二。此時,女專家問,為什麼選我?男專家語重心長地告訴她,她是有良知的,如果她能幹這事兒,去證明一千萬遠遠大於二,那麼任何一個有良知的人都可以扮演這個惡魔。有人為其正名了,惡魔的勾當也可以變成義舉。女專家大驚失色,怒吼道,不能這麼做,我們可都是人啊,讓核彈爆炸吧,我們反正不能這麼做。最後,穆斯林奪槍自殺,第四顆核彈引爆,影片戛然而止。

曾經和一個朋友聊天,他告訴我,政治就是妥協的藝術。這話的意思是:政治家為了國家的利益,在各種考量中游走,並作出種種妥協,以形成某種最優的決策。對於政治,我們或許都是外行。然而,稍微聰明的人都能看出,恐怕不是政客們在妥協:如果政客們提高了稅率,要每月從工資中額外多收幾個錢,只要我能過活,這沒什麼;如果政客們為了城市建設,要強拆私有房產,只要補償合理,這也沒什麼;如果他們覺得社會道德風氣敗壞,要搞搞運動批判後進典型,只要所謂的後進者是「一小撮」,這當然也事不關己。至於核彈和刑訊的事情,那都很遙遠,只要我不是穆斯林就行。在這樣的社會中,我們才是不斷妥協的政治家。我們會說:如果為了幾個小錢跟國家過不去,可不值得;為了自己的住處,惹惱了當權者,可不值得;為了自己的尊嚴,破壞了道德建設的進展,可不值得。在妥協中,我們發現這不值得那不值得,但還有什麼是值得的?

老派的回答是:國家的繁榮,民族的昌盛。這是值得的。如果說出這話的人,若真能去刑訊室裡呆一呆,出來的時候仍舊覺得值得,那他也值了。如果某人號召大家捐款,他自己必須先以身作則,多多少少虛偽地表示一點。如果為了城市建設,他寧願拆掉自家的樓,人們也就沒什麼可說的。在進行道德批判的時候,他能夠先批判自己,著眼於昇華自己的靈魂而不是別人的靈魂,那或許能夠服眾。如果他做不到上述要求,那麼他就只是一個單純的號召者,而並非真正的妥協者。它不是在權衡人們的利益,而是在要求人們做出犧牲,因為那是值得的。至於為誰值得,不得而知。他會告訴你,一千萬大於二,這是基本常識。但是他沒有告訴你,你隨時都有可能變成那個「二」。如果你真成了那個「二」,你就二了,因為你必須做好犧牲的準備。如果覺悟不夠高,你就會開始咒罵政治家,但同時忘記了你也是其中的一員。

每一個人都擔心自己淪為不幸的「二」,於是就有了沉默的大多數。我們可以對毫無原則的事情說「沒什麼」,只要不是發生在自己頭上。如果它對自己有益,我們甚至還想加以利用。對小孩進行刑訊,一片一片地剝開他們的指甲,鐵石心腸的人恐怕都看不下去。但如果我們一直說「沒什麼」,鐵石心腸的人就會多起來。在我看來,不管是為了什麼利益,哪怕這樣做能夠使整個人類獲得救贖,摧殘一個孩子都是不能容忍的。有人也許會問,難道更多數人的生命被摧殘就能夠容忍嗎?這不是一個困難的問題:無論是殺二個人去救另外一個人,還是殺二個人去救一千萬個人,都是用殺人去救人。我們不會蠢到用放火去救火,也不會蠢到用砍樹去造林,也不應蠢到用殺人去救人。這不是目的是否合理的問題,也不是數量多少的問題,這是人是否為人的問題。然而,在大家都「妥協著」的社會中,想要一個人把自己當人看,這可能很難。但在同樣的境遇下,一個人若想要不把自己當人看,那簡直輕而易舉。

要求別人都高尚,是此種社會的另一個問題。我們都希望「二」能夠發揚風格,儘早赴死,以成全「一千萬」之「大我」。久而久之,每一個人都可以站在比較高的位置來談論他人的作為。以冷漠的見死不救者為例,我們說,他們是不道德的,且喪盡天良,令人神共憤之。這種觀點出乎於直覺,卻失之於片面。我聽說過這樣的事情:在文革中,有一位學者不幸被打倒,無論是誰,都被要求與他保持一定的距離,因為反革命會傳染。大家沒有對他伸出援助之手,也沒有高尚地指出這是個荒唐的事兒。每個人,都選擇了沉默,而不是挺身而出主持正義。沒有人去指責沉默者,因為他們自己就是。如果我們不從事情的根源上思考,似乎很難得出一個深刻的答案。也有人指出,中國人的道德觀為南京法官之判決所摧毀。我不敢苟同,要是一個民族的道德觀脆弱到如此地步,那簡直有點可怕。或許我們一直秉持的道德,是我們自以為秉持的道德——換言之,至少就此事來看,我們是言行不一的。一邊批判著別人倚權上位破壞遊戲規則,一邊將自己之溜鬚拍馬之事解釋成為入鄉隨俗,這同樣也是中國傳統。

以上的話很刺耳,也很理想主義,但正如小波先生所言:

「中國的傳統是一面鏡子,外國文化是另一面鏡子。還有一面更大的鏡子,就在我們身邊,那就是沉默的大多數。......幾年前,我剛剛走出沉默,寫了一本書,送給長者看。他不喜歡這本書,認為書不能這樣來寫。照他看來,寫書應該能教育人民,提升人的靈魂。這真是金玉良言。但是在這世界上的一切入之中,我最希望予以提升的一個,就是我自己。這話很卑鄙,很自私,也很誠實。」

評論