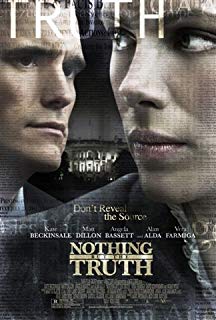

電影訊息

電影評論更多影評

2011-11-07 01:14:21

「正確」的意義

凱特·貝金賽爾出色的表演令我忘記了她就是《珍珠港》中的那個花瓶;台詞意味深長卻不刻意做作;情節發展不徐不疾,偶有幾處太過平淡而缺乏張力。此片總體寫實自然,因為最重要也最令人印象深刻的不是演技、戲劇衝突或是拍攝技巧之類,而僅僅是故事本身所折射的問題和引發的思考。可以說,對於本片的題材,堅持主題先行就已經成功了一半。

或許每個人都有過追求真相的念頭,但真正鍥而不捨地追求真相的能有幾個?或許每個人都有自己想要的原則,但真正不屈不撓地捍衛原則的有幾個?而當所謂的真相與原則已經對自己的正常生活產生難以彌補的影響和損失的時候,又有誰能拍胸口說沒得選擇、沒有退路、只能堅持下去?利益的衝突也好,生命與自由的威脅也罷,現實所給予的考驗往往殘酷而不近人情,這時根本不必糾結什麼值不值得,因為當你將二者像貨物一樣擺在天平的兩端去比較孰輕孰重的時候,你的心其實已經在向另一端傾斜了。或許在別人眼中Rachel是頑固不化的傻瓜,但她所做的每一個決定都是基於同一個出發點,即作為記者的職業操守。堅持原則不是因為有值得她去爭取的好處以致於讓她甘願捨得給自己和家人帶去傷害,而是因為她就是那樣的人,背棄原則就等於背棄自己,就像是她的律師所說的那樣:「對於高尚的人,人與原則之間並無區別。」

Rachel具有深厚的文字功力、敏銳的洞察力和敢於揭露真相的勇氣,她熱愛記者這個職業,有著強烈的事業心和責任心,但這個律師口中「高尚的人」並非高、大、全的臉譜英雄,而是一個有血有肉、有靈有欲、個性鮮明的人,她的內心經歷過掙扎與煎熬,而英雄特質也只是因為事態的發展而逐漸顯現。作為女人,Rachel溫柔、明理、是個稱職的妻子和母親,如果早知道這宗大麻煩所帶給她的將是牢獄之災、家庭解體、骨肉分離,她必然會放棄,顯然,促使她寫這篇報導的原因更多的是引起社會轟動和廣泛關注的成就感以及追逐普利茲獎的野心。沉浸在發表報導的興奮之中的她根本沒有意識到事情的嚴重性,對產生的後果完全沒有心理準備,所以當事態朝著自己意料的反方向發展的時候,雖然表面上仍鎮定自信,卻開始擔心、不安、恐懼,只有面對想見卻不能見的兒子才流露出外人看不到的脆弱面,而當得知艾瑞克a遇刺身亡的消息,又一度自責、內疚而徬徨、自我懷疑。

政府緊咬不放,日復一日的拘留歲月似乎沒個頭,整天看別人臉色做事,稍有差池就要接受肉體或精神上的懲罰,而丈夫非但不能給予理解反而有了新歡,一切的一切壓抑著她的熱情,消磨著她的意志,令她失望甚至近乎絕望。然而,高尚品質的難能可貴就在於痛苦與犧牲。在這漫長的過程中,她重新審視了自己,也深刻體會到了普利茲獎的精神內涵和意義——作為記者,必須勇敢堅強地擔負社會使命,有責任給予當權者必要的約束力並在證據確鑿的條件下質問當權者的不當行為,有責任利用各種途徑和資源尋求真相併向公眾客觀披露,有責任確保情報的真實可靠性並保護情報提供者不受到不公正待遇。於是,一顆渴望功成名就的私心最終被公義的信念所替代,而正是這份公義的信念使她化身成為一個頑隅抵抗的戰士,無論身處多艱苦難熬的環境都不妥協,無論承受多沉重難擋的壓力都不屈服,無論得到多誘人可靠的許諾都不動搖。回想片頭,當兒子責罵Alison是告密者時,Rachel以「不該一直忍受別人的欺負」為由反駁了兒子,而且身體力行將政府和艾瑞克a的秘密公佈於眾,但當Rachel自己受盡委屈和欺負的時候,她卻堅持死守秘密不鬆口,更令人欽佩。

除了Rachel的抉擇與命運,可能觀眾更關心是那個神秘的情報原始提供者究竟是誰,於是我看到了豆瓣討論區里激烈的爭論,結尾揭曉答案究竟是畫蛇添足還是畫龍點睛。畢竟這並不是一部懸疑片,就算刪去現在的結尾也不影響整部片子的完整性,那麼為什麼非要加上這個結尾,而且偏偏是艾瑞克a的女兒Alison這樣一個似乎投機取巧的答案呢?我想,主要有三個原因:

一、突出主題。我在看的時候一直疑惑,為什麼這個情報原始提供者從未出現,哪怕只是一個背影,更無法理解,這件事鬧得滿城風雨,他卻可以眼睜睜地看著Rachel替他受苦卻無動於衷,從不探望Rachel更不勇敢站出來承認,就連檢察官想出在放棄權力名單簽名的絕招也沒能逼迫他自動現身。當觀眾質疑、譴責情報原始提供者的自私自利,其結果就是Rachel的固執與堅持得不到應有的認同,於是本片的主題也就削弱了。至於有些人因此得出Rachel只是為了保護Alison不受到傷害而不是捍衛原則的結論,覺得同樣削弱了主題,我只能說,麻煩先釐清情節和對話的先後順序再下結論。

二、契合情理。事實上這個答案是有跡可循的。Rachel曾為這個人辯解道:「他在告訴我的時候不知道他在做什麼」,如果這個人不是在頭腦迷糊不清醒的狀態下說出秘密的話,顯然問題就出在這個人的身份上。這個人本身並不知道這是個會造成大風波的不可告人的秘密,也就是說絕對不是白宮工作人員或CIA特工,那麼,有可能偶然得知這個秘密卻因為智商或社會經驗不足而搞不清秘密性質的人中最有可能的是誰呢?答案呼之欲出。反過來,也唯有Alison可以解釋第一點關於情報原始提供者人品的疑問。

三、襯托主角。Rachel與Alison之間的秘密和承諾增添了人文色彩,也豐滿了Rachel的性格特點。Rachel是一個偉大的母親,她的母性不僅體現在對兒子Timmy的身上,也體現在了Alison身上,不是因為她把艾瑞克a被殺的責任推給了自己,不是怕Alison因為間接害死母親而受到傷害,也不是因為她答應Alison不告訴別人是她告了密,而是因為她天性就喜歡孩子、樂於照顧孩子,這一點從她工作如此繁忙卻仍報名當育兒員就可以充分看出。Alison只是她母性照耀下最特殊的一位,信守承諾也好,保護孩子不受傷害也罷,她的母性集中體現在保守秘密上,與捍衛職業的操守和原則非但沒有衝突,更是得到了統一和昇華。

另外,正因為這個結尾,觀眾發現沒在意的片頭其實正起著不可替代的必要作用,首尾呼應的結構技巧也增強了影片的觀賞性。而情報原始提供者竟然是被泄密特工的女兒,某種程度上也是一種諷刺,艾瑞克a的忠誠毋庸置疑,卻因為自身的一時疏忽而被懷疑不得不辭職,最後更是因失去保護而喪了命,說起來還真是怨不得別人。

另一方面,特市檢察官想盡辦法要挖掘出那個他視為國家安全潛在隱患的叛國者,完全因為他與Rachel的身份不同,立場不同,事實上,他同樣也信奉著「真相至上」,只是不知當他知道所謂的真相只是一個什麼都不懂的孩子時會作何感想。這也引發了其他的思考:國家安全是否真的重要到凌駕於其他政務之上?是否存在過度詮釋「國家安全」或藉以「國家安全」的名義侵犯個人權益的情況?如何在捍衛國家安全與履行第一修正案的矛盾衝突中找到平衡點?「叛國者」的定義究竟是背叛國家還是背叛當權者?等等。

但其實在我看來,更諷刺的是,無論是Rachel還是特殊檢察官,他們所關心的東西都不是公眾所關心的,在他們眼中重要到甚至可以用自由與生命去捍衛的東西,在公眾眼中卻是一文不值,冷漠麻木得令人沮喪心寒。誠然,當Rachel揭露總統錯誤發動戰爭的真相時,的確掀起了一陣軒然大波,但隨著Rachel被關進拘留所的時間一天天流逝,波瀾也如大海退潮般瞬間平靜,不留一絲痕跡,好像不曾發生過任何事,就連Rachel的東家也停止了報導。新聞媒體靠公眾養活自己,處處以公眾的喜好和反應作為標準,而公眾總是健忘而喜新厭舊的,他們想要什麼的無非是能使腎上腺素飆升的爆炸性新聞,不然情願當沙發馬鈴薯看肥皂劇或熱衷於娛樂八卦,因而如果不能保證暴風驟雨能一輪接一輪的持續侵襲,新聞也就失去了可能的報導價值。

「那麼當一個國家不能約束擁有權力的當權者的時候,當一個政府不再害怕負任何責任的時候,它的本質會變成怎樣呢?我們想想都應該不寒而慄。」律師在最高法院所說的那段陳述詞令人動容,然而話雖如此,卻不能忽略之前他勸誡Rachel時所說的另一番話:「The weather's changed.曾經扮演正義騎士角色的媒體,現在卻成了做壞事的惡龍。」就算政府果真為了私利動用國家資源和納稅人的錢發動不正當的海外戰爭,就算記者冒著被政府囚禁的危險捍衛了公眾的知情權,媒體也得不到應有的支持和讚譽,最後落得兩頭不討好的下場,這才是最無奈的現實。社會公平、執法公正、政務公開、自由民主,這些法律和當權者演講稿所締造的令人歡呼雀躍的神話現在看來也只不過是個神話,甚至更像個笑話。

然而,即便如此,Rachel也沒有頹靡灰心,而是繼續振作,即使丈夫、律師都規勸她放棄,即使強烈的思念兒子,即使是在肉體和精神處於最艱難的時候也沒有被擊垮,仍堅持「真相至上」的信念和保護情報來源的新聞原則,這些支撐著她勇敢無畏地面對一切,憑著堅韌的意志與精神走到了最後,這就是她的偉大之處。也正是有她這樣的新聞工作者,激勵著其他執著守護信仰、頑強抗爭現實的人們披荊斬棘,這個滿目瘡痍的世界才透出了一絲微光。奮鬥不止,希望不滅,只有堅持去做自己認為正確的事,才能體現「正確」的意義。

評論