電影訊息

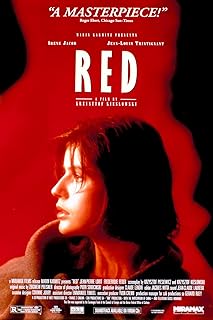

紅色情深:經典數位修復 Three Colors: Red

編劇: 奇士勞斯基 皮耶休維克茲

演員: 伊蓮雅各 尚路易坦帝尼昂 Frederique Feder 尚皮耶羅利

蓝白红三部曲之红/红/红色情深

導演: 奇士勞斯基編劇: 奇士勞斯基 皮耶休維克茲

演員: 伊蓮雅各 尚路易坦帝尼昂 Frederique Feder 尚皮耶羅利

電影評論更多影評

2011-12-14 04:23:26

人與物:電話的故事--也說基斯洛夫斯基的《紅》

轉自《成言藝術》郭春林寫

1876年的一天,一位叫沃森的美國青年興奮地衝出屋子,一路大喊大叫著,我聽到貝爾先生的聲音啦,我聽到貝爾先生的聲音啦。原來,這位貝爾先生就是2002年前一直被視為電話的發明者,而他在電話中說的那句話也成了載入史冊的名言:Watson, come here, I want you。之所以說那是2002年前的情形,是因為美國國會在2002年6月15日發表一項決議,確認一位叫安東尼奧·穆齊(Antonio Meucci)的義大利人乃是電話真正的發明者。決議中還講到一個悲慘的故事。原來這位穆齊先生雖然致致圪圪於他的發明研究,但不幸的是他有一位癱瘓在床的太太。然而,也許正是這不幸才成就了他的發明,當然那已經是一個遲到的承認。在他研究電擊療法的時候,他發現銅絲可以傳遞聲音,他為這一發現興奮不已,因為這樣他就可以想辦法在他妻子的房間和他的實驗室之間取得聯繫了。他終於成功了,於是,在1860年,他公開示範了他的能說話的通信器。也許命運真的待他太不公平,一次船難又將他嚴重燒傷,窮愁潦倒的他再無法繼續自己的實驗,更無力支付250美元的永久專利註冊費。於是,兩年後,貝爾註冊成功。穆齊憤而訴訟,可惜「時不我予」,兩年後,這位潦倒一生的穆齊先生駕鶴歸西,貝爾也就成了當然的專利擁有者。善良的人們自然要感嘆,天道何以如此厚此薄彼地失諸公正。

然而,故事並沒有結束。貝爾和穆齊曾同在一個實驗室工作。據美國有關部門推測,貝爾除了犯欺詐罪外,還涉嫌「剽竊」。可是,有意思的還不僅止於此。當該決議頒布之日,義大利裔的美國人自然高興不已,加拿大人卻不高興了(貝爾並非加拿大人,而是蘇格蘭移民,個中緣由實在莫名其妙),加拿大政府指責美國國會為了政治目的任意篡改歷史(歷史真的如拿破崙所云,只是個任人打扮的小姑娘?至於加拿大人所謂的政治目的究竟是什麼,也不得而知),於是,他們就在6月21日也頒佈一個針鋒相對的決議,重申,電話的發明人乃是貝爾。難道加拿大政府要為貝爾先生主持公道、伸張正義?

真相究竟是什麼,我不知道,我也無力去探求。但是,這個疑雲重重的電話發明史卻給了我不少啟示和靈感,我突然發現,偉大的波蘭導演基斯洛夫斯基竟然用一部電影揭示了電話的意義和法律的本質,這部電影就是《紅》。本文將探討的主要是前者,至於法律的本質,我將另文分析。

《紅》是基斯洛夫斯基著名的三部曲《紅》《白》《藍》的壓卷之作,也是他的天鵝之歌。對該三部曲的理解,大多是將它與「自由、平等、博愛」的主題相對應,《紅》所體現的乃是「博愛」。但是,需要特別指出的是,我們不能僅就字面意思去簡單地理解這兩個字,實際上基斯洛夫斯基對它的思考要深邃許多。表面上看,女主人公范倫緹娜應該是充分體現「博愛」的人物,但基斯勞斯基卻說:「范倫緹娜願意替別人想,但是她總是以自己的觀點為別人著想」。但這不是她的錯!基斯洛夫斯基緊接著解釋道:「她只能如此,就像你我也無法用別的觀點來看事情一樣」。而更尖銳的問題則是:「即使當我們在付出自我時,難道不只是因為我們想博取美譽嗎?這個問題我們永遠得不到答案」。所以,倘就這一角度而言,基斯洛夫斯基對於博愛在人性深處的可能性恐怕是深表懷疑的,所以他說:「其實《紅》真正在討論的是:人們有時候會不會生錯時代」?此是後話,按下不表,因為使我在陪著學生已經看了好幾遍後的今天才寫這篇文字的出發點不是博愛,卻是影片中出現過多次的電話。

基斯洛夫斯基一語道破了《紅》的主題及其與電話發明史的關係:「紅色象徵記憶,象徵對某人的需要」。影片一開始就是一組有關電話的超現實鏡頭。在一間幽暗房間的一角,靠窗的位置,安放著一步電話機,一隻男人的手拎起電話,開始撥號,信號聲響起,鏡頭迅速地切向電話線,從房間裡開始,無數色彩斑斕的電話線飛快地移動著,同時響起嘈雜的、各種不同語言的通話聲,接著是海底電纜呼嘯著穿越一片水域,終於抵達了另一端,光影迷離中,鈴聲響起,紅色的信號燈閃爍著,尖叫著,數秒鐘後,女主人公范倫緹娜從廚房裡衝將出來,拿起了電話機,她的心情從她的表情可以看出是喜悅的,因為電話的那一端是她遠在波蘭的男友。此時此刻,正可以用一支曾經廣泛流行的美國歌曲來描述:Just called to say I love you,該曲的中文譯名更是妥帖:電話訴衷腸。歌中唱到:沒有夏日的酷暑,沒有七月的涼爽,沒有豐盈的月亮懸掛在八月的夜空,沒有秋日的和風,沒有冬天的落葉,甚至也沒有南歸的飛鳥……,我只想對你說「我愛你」。款款深情曾經令多少分居兩地的情侶為之感動。於是,我們見到,范倫緹娜對著話筒說,我好想你,沒有你的晚上我不能好孤單,我只能抱著你的夾克沉沉睡去。也許,我們真的該讚美這根將天涯情緣牽連在一起的「紅」線,因為通過電話,范倫緹娜及時表達了自己的愛,而遠在異國的男友也在電話中得知了這一點,即使只是天各一方的、徒有聲音的交流,但那畢竟是愛的交流。

電話使情侶們在互通款曲時真切地感受到了天涯與咫尺的關係。無盡的相思和無邊的寂寞在苦苦地等待著電話鈴聲的召噢,鈴聲響起的時候,就是傾訴的閘門大開的時刻,於是,相思便由這細細的銅絲傳過來遞過去,傾訴和傾聽在交替中進行,相思之苦似乎藉著聲音經由話筒和耳膜流入對方的心底,頃刻間,那苦似乎已經得到稀釋、化解,起碼也是大大的緩解。然而,貝爾呼喚沃森的「I want you」因為距離的緣故使沃森可以在短暫的時間裡出現在他的面前,技術的進步和人口的流動,乃至現代生活的種種原因,情侶們不得不因為各各不同的理由而遠隔百里千里,甚至重洋,即使再強烈的需要也不可能在短時間裡得到滿足。更兼有電話無人接聽的情況時時發生著,於是有了怨言,有了懷疑,有了猜測,接著就可能是默默無語的尷尬,抑或惡語相向,當然也有驚喜。但我們要討論的不是由電話締結的姻緣,相反,我們要一探究竟的乃是它惹出的禍端。所以,當范倫緹娜的男友問她為什麼不及時接電話的時候,我們其實都已經會然於心,范倫緹娜有他的夾克可以抱著,而他卻什麼也沒有,他的「want」無法實現,他根本不知道她在幹什麼,她為什麼沒有在電話鈴聲響起的同時就拿起電話,他有理由不滿、埋怨、懷疑、猜測。所以,當范倫緹娜因為鎖孔被口香糖塞住而晚接了電話的時候,他不由地更加不滿了,因為他一點也不知道她遭遇到了什麼,他也不知道她的焦急其實一點也不亞於他,但他不滿的心理從盤查的口氣里讓我們一覽無遺,她又怎麼能沒有一點感覺。

基斯洛夫斯基不是要借一部電影來讚美電話,歌頌電話給我們帶來的幸福。在《紅》當中,我甚至覺得他其實是在檢討電話帶給我們的禍害。女主人公與其從未謀面的男友最後的一通電話就是不歡而散的,而老法官從電話中竊聽來的故事則是影片中的另一根線。

老法官自然是《紅》中的重要人物,也是最為複雜的人物。其實,他在開始時的形象幾乎有些令人討厭,透著一股子無賴氣,但慢慢地,我們卻理解起他來。他因自己深愛著的女人被別人橫刀奪愛而一直耿耿於懷,一路追蹤,終因愛人死於意外而罷休。然而,機緣湊巧,在他的法官生涯中,終於得報多年來一直積鬱於衷的一箭之仇,那個男人萬萬沒有想到,他蓋的房屋坍塌了,而且造成了不必要的傷亡,他不得不接受法律的審判,而審判官就是他多年前的情敵。法官根據法律宣判他有罪。按照我們的常情或常理,他應該為得償宿願而高興,然而,並沒有,他卻從此告老還家。也許正是這一次根本談不上徇私情的案件使他明白了法律的本質——所謂「對與錯,其實只是一念之間的事」,也許是他厭倦了這其實根本無從了解真相的法庭生涯,也許他更是為抽象的法律條文之於判決中的個人性情間的矛盾、以及每一個案件的具體性而感覺著不堪重負了?賦閒在家的他就以竊聽鄰居們的電話為樂,他在電話中發現了法庭上分辨不出的真相。但恰恰是這一獲取真相的手段是違法的,這也就是范倫緹娜所說的:「人人都有隱私權」。他侵犯了他們的權利。但隱藏在這個冠冕堂皇的詞語背後的卻又是怎樣令人難堪的真相!丈夫背著妻子另結同性新歡,當妻子在忙碌著家務,讓家裡充滿溫馨的家庭生活情景的時候,他卻在電話中與他的「愛人」傾訴著離別的相思之苦,而他們年稚的女兒竟然在偷聽!當范倫緹娜見到這一幕的時候,本是要去揭發的她一定是不知所措了,竟至於走到門外還踉蹌了一下。她為什麼不說出真相?老法官問她:是因為那位善良的太太,和可愛的女兒,還是內疚,害怕造成傷害?我可以選擇聽或不聽,你可以選擇說或不說,但遲早真相會公開,那時,一個幸福的家庭將不復存在,真慘。可我們能為他們做什麼?此時此刻,范倫緹娜一臉的痛苦。電話善良的范倫緹娜不知道該如何面對,就如她的弟弟在得知自己並非自己的父親所生時,他們只有選擇逃離。

老法官選擇了逃避,選擇了離開必須做出判決的法庭,而沉迷於可以一探究竟的竊聽,但他依然是絕望的,因為即便洞悉了真相,他也無能為力,既是為獲得真相的手段——竊取,也是為真相中的無奈的事實,其實還針對電話這一現代通訊工具,普通的電話接通的只有說話人和受話人,通話的內容第三者不得與聞,正所謂「天知地知,你知我知」。而就在這個應該受保護的、神聖的隱私權下,在只有竊聽方可瞭然的電話中,自然地孳生出了一簇簇惡之花。

這只是老法官竊聽的電話故事之一。故事之二即是影片中那個年輕法官的情事。從電話中我們得知女人比男人大兩歲,而男人對兩人的未來深感憂慮,雖然在床上他們深得魚水之歡。在范倫緹娜,這就是一個浪漫的愛情故事,他們彼此相愛,但在老法官,卻稱之為「遇人不淑」。所以,在審理老法官竊聽案的時候,女人認識了另一個男人,開始了一出新的浪漫故事,打過去的電話再也無人接聽,情有不甘的男人冒險爬上了她的窗台,於是見到了女人兩腿間夾著另一個男人的情景,失魂落魄的男人只有借酒澆愁,讓香菸的愁雲慘霧籠罩自己,甚至不惜要將愛犬捨棄在女人必經的路旁,告訴女人他正承受著沉重的打擊。其實,這個男人是脆弱的,電話和狗都幫不了他的忙。

老法官告訴范倫緹娜,第三個故事不夠精彩。年老的母親渴望女兒來看她,女兒也許是太忙了,也許還有其他原因,總之不能來,起碼不能常來,於是,母親只能謊稱自己患上了心臟病,又說冰箱裡什麼也沒有了,然而,女兒已經不再相信她,也不再來看她。她需要的不是採購,而是女兒,也就是貝爾在電話中說的第一句話:I want you! 但是她的需要卻沒有應答,甚至用上了欺騙的手段也不能實現。

究竟是什麼東西導致了這一個個如此令人不堪的故事?情侶之間不再有信任,當一方走出了視線之外,安全感竟也隨之消逝;夫妻間可以相互背棄,看上去整個一個幸福家庭,卻明目張胆地在那麼個瀰漫著幸福氣息的空間中陳倉飛渡;連人世間最親的骨肉——母女之間也失卻了信任。電話這個曾經給我們帶來無窮便利,甚至慰藉的工具如今似乎只剩下暗渡陳倉、背信棄義的現代手段。在電話機剛剛進入一般中產階級家庭的時候,本雅明就曾經說過:「電話機成了年輕一代寂寞中的安慰,它給悲觀厭世的人帶來最後一線希望,被拋棄的人與它分享榻床」。而我們卻在基斯洛夫斯基的影片中看不到一點希望,「被拋棄的人」只能無望地盯著冰冷的、毫無生氣的電話機,焦慮、渴望地等待著,等待著那曾經無比悅耳動聽的鈴聲再次響起,然而鈴聲再不會響起,或者不再會有迫不及待、滿懷著飢渴和興奮的接聽者。

當范倫緹娜在痛苦中,在半是無奈,半是被迫,甚至還有一點誘引中聽到這些故事後,滿臉淒切神情的她說:不,你錯了,你全都錯了。人性本善。這些都不是真的,只是他們有時候會有無力感。其實,說著這話的她其時也正處於無力感的支配下。

人性本善和無力感的說法當然都是導演基斯洛夫斯基的。「無力感」是一種複雜的狀態。在談到他的《永無休止》時,他說:「我有一個不太流行的觀念,我認為人性本善。人天生都想做好人。問題來了:如果人性本善,那麼邪惡從何而來?我並沒有一個十分合乎邏輯、又有道理的答案。我的理論是:一般說來,邪惡之所以會滋生,是因為人們總會在某個階段發現自己沒有能力行善。邪惡的因是挫折感。無論人的改變是有意識、或無意識的,我們也不可能對人為什麼會無力行善做出結論,因為理由太多了,有成千上百種不同的理由」!在人類充滿智慧的表達方式——隱喻中,光明和黑暗有著數不清的涵義,善良和邪惡就是其中之一。而偉大的奧古斯丁正是從光明和黑暗的關係中看到了善良和邪惡的關係:「黑暗沒有自己的原因,而是光線作用的缺失,灰色調是作用減少的結果。與黑暗一樣,惡也沒有自己的存在,而是存在的匱乏,光的匱乏,善的匱乏」。其實,那也就是康德所說的「人心的脆弱,或者說人的本性的脆弱」。基斯洛夫斯基也許並沒有讀過奧古斯丁的《懺悔錄》和康德的著作,但他憑藉著他對生活和人性的深刻理解,以及他善良的稟性看到了這一點。

然而,基斯洛夫斯基同時還是一個悲觀主義者。他相信「地獄是由善意鋪成的」。「無力感」的複雜在於它首先預設了一個前提:人性本善,就是,人本來是有力的,但這個力量是怎麼消逝的,因何而損耗?無力行善的結果是否就一定是邪惡的誕生?而那「成百上千種不同的理由」究竟又是什麼?《創世紀》上明明白白地寫著:「起初神創造天地。地是空虛混沌,淵面黑暗;神的靈運行在水面上。神說:『要有光』,就有了光。神看光是好的,就把光暗分開了」。那麼,奧古斯丁的喻言究竟是印證了這一點,還是恰好與之相悖?

其實,這一切是不可能有答案的,基斯洛夫斯基只是用電影的形式再次提出了問題。沒有答案的問題並非是沒有價值的,它的價值就在於促使人們面對現實,直指本心和本性。而且,基斯洛夫斯基提出問題的方式也是非常重要的一個方面,他不是哲學家,他只是一個對現代生活有著敏銳、獨特而又深刻的理解的思想家、藝術家,他只從生活出發,從具體性出發,但最終卻歸到靈魂和內心。按我的理解,在《紅》中,他就是藉助於電話來發問,並展開其敘事的。

但是,如果說基斯洛夫斯基根本無視電話這一現代通訊工具帶給我們的諸多便利,而只在一味地檢討、批判,那也是完全錯誤的。老法官收聽的個人氣象服務台就是一個明證,他可以足不出戶就能知道整個歐洲的天氣情況。電話提供的服務項目簡直就是不勝枚舉,其中甚至包括性慾的滿足(色情電話業務)。基斯洛夫斯基甚至還通過一個小小的喜劇插曲表現了電話的神秘性和懲惡揚善的功能。

如果我們將電話視為現代技術之一,那麼,《紅》的意義可以引申為對現代技術的意義之考量,而其主旨自然是以批判為主導的。電話給我們帶來了便利、安慰,甚至愛情和幸福,但它同樣會引發禍端,因其所有的私密性而成為背棄的有效手段和工具,並因此與法律所賦予的隱私權產生齟齬;又因其不可復現的特點,而無法為人類克服不可克服的遺忘提供必要的證據,為記憶和懷念提供引子。也許正是因為後者,基斯洛夫斯基說,當他要跟女兒談一些要緊事情的時候,他總是選擇寫信這樣一種古老的方式,而不是打電話。然而,我們不能不看到這樣一個事實,在本雅明的時代(十九世紀末的柏林),「那個時期的電話機受壓抑和受排斥地被掛在過道深處隱蔽的角落,一邊是裝著髒衣服的箱子,一邊是煤氣表」。而現在,電話機早就已經登堂入室,成為家居生活和工作中的不可或缺的工具,而且地位非常顯赫,它們再不是被壓抑的聲音,也不是侷促於「隱蔽的角落」,而是鈴聲大噪,幾乎每一個房間都有它的身影,通常還是擺放在最顯眼,也最舒適的地方。位置的變化其實就是地位的變化。

就哲學而言,對現代技術的批判及其深度,也許除了海德格爾外,無出其右。但在這裡,阿蘭·布魯姆關於放大鏡和顯微鏡的一句話也許更為合適:「也許我們可以通過它而知道細微的東西,但我們可能也正因此而失去了對整體的把握能力」。在《紅》當中,基斯洛夫斯基告訴我們,電話並沒有使「博愛」得以實現,范倫緹娜與男友不歡而散,而她與老法官的情思歲與電話有很大的關係,但這其實是根本不可能的,倒是影片的結尾多少給了我們一個不很明確的答案:范倫緹娜終於幫助那個在基斯洛夫斯基不少影片中出現的、佝僂著身子的老太太將一隻瓶子塞進了垃圾桶,愛的可能其實不必一定要藉助幹什麼現代工具,關鍵其實只在本心。

評論