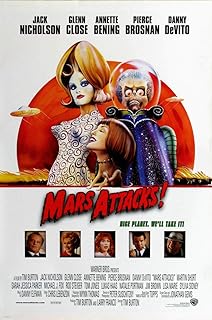

火星人玩转地球/星战毁灭者/火星人大侵袭

導演: 提姆波頓編劇: Len Brown (Ⅱ) Woody Gelman

演員: 傑克尼柯遜 葛倫克羅絲 安妮特班寧 皮爾斯布洛斯南

2012-03-25 15:28:54

後冷戰時期下的美國全民大狂歡©

************這篇影評可能有雷************

《火星人玩轉地球》/ Mars Attacks!(1996)的導演是一向喜歡在電影中玩歌德風格的蒂姆•伯頓 (Tim Burton)。聽名字就知道這是部和外星人打交道的電影。傑克•尼克爾森 (Jack Nicholson),皮爾斯•布魯斯南(Pierce Brosnan),格倫•克洛斯 (Glenn Close),安妮特•貝寧 (Annette Bening),丹尼•德維托(Danny DeVito),莎拉•傑西卡•帕克 (Sarah 傑西卡 Parker),娜塔麗•波特曼(Natalie Portman),湯姆•瓊斯(Tom 瓊斯),傑克-布萊克(Jack Black)……這一連串耳熟能詳的名字告訴觀眾,這部片子中連打醬油的也是有些來頭的明星。 當然,這是站在今天的角度上來看的。當年這其中的有些人還在他們的事業起步階段。雖然這部電影在製作質量和情節安排上算不得一部上乘之作,但這串名單倒從另一面反映出蒂姆•伯頓這位喜歡與「鬼」打交道的導演的用人眼光。

閒話說完,話歸正題。電影主要講了火星人入侵地球的故事。在這部荒誕的喜劇(slapstick)中,火星人派出的大隊飛碟包圍了地球。而由傑克•尼克爾森扮演的美國總統在幕僚的克斯勒教授/Professor Donald Kessler(皮爾斯•布魯斯南)的影響下,相信火星人是為和平而來,並因此決定與之建交。結果,火星人在歡迎儀式上對來歡迎他們的地球人大開殺戒。但克斯勒教授堅信火星人的這一舉動是因為文化語言差異所引起的誤會。之後,美國總統再次向火星人發出邀請,希望和平建交。但在國會歡迎儀式山,火星人故伎重演,不僅殺死了在場的眾多議員們,還劫持了克斯勒教授並把他帶回飛碟做人體實驗。在電視螢幕前看直播的美國總統和民眾至此看清了火星人的真實目的。可惜為時已晚,火星人向地球發起了總進攻。面對強大的火星人戰隊,世界各國紛紛遭殃。而地球人根本就無從抵抗。直到一個偶然的場合,人們發現了抵抗火星人的救命稻草:史林•惠特曼(Slim Whitman)演唱的一首「印第安愛的呼聲」(「Indian Love Call」, 1952)歌曲。窮凶極惡的火星人一聽到這首歌,便會因腦袋便會爆開而死。至此,地球人才得以消滅入侵的火星人,並開始重建家園。

和《蝙蝠俠》(Batman,1989)、《剪刀手愛德華》(Edward Scissorhands,1990),《斷頭谷》(Sleepy Hollow,1999)、 《殭屍新娘》(Corpse Bride,2005)、《理髮師陶德》(Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007)等其他蒂姆•伯頓的作品不同,《火星人玩轉地球》沒有在黑色的電影風格中講述邊緣小人物的個體故事。相反,這部以群像出現的嬉鬧劇以其誇張的娛樂精神和天馬行空的想像力,勾勒出一幅後冷戰時期的美國社會形態意識圖。

電影中,交鋒雙方是以美國為首的地球人和以火星人為代表的外星人。前者好和平,而後者則像戰爭狂人,希望征服地球。而與之相對應的,正好是西方政治體系中所宣傳的民主社會和共產主義社會的形象。電影中的美國是個多元好客的國家。稀里糊塗的美國總統、教條而又自命不凡的克斯勒教授、色迷迷的總統府新聞發言人傑瑞•羅斯/傑瑞 Ross (馬丁•肖特/馬丁 Short)、暴發戶似的蘭德夫婦/Mr. and Mrs. Land (傑克•尼克爾森、安妮特•貝寧)、愚笨但喜歡裝模作樣的電視主持人納塔麗/Nathalie Sarah (莎拉•傑西卡•帕克)、清純蘿莉的總統千金(娜塔麗•波特曼)、顧家打工仔拜倫/ Byron 威廉斯 (吉米•布朗/Jim 布朗)、還有粗魯的賭徒(丹尼•德維托)等人物無不各有各的特色。此外,片中所出現的美國老百姓們也是有著各種信仰、種族身份、和社會背景。這些各式各樣的人物,將美國刻畫成一個民主而又崇尚個性自由的國家。與之相反的,是集權而又沒有個性的火星人社會。除了兩個陰險狡詐而的頭目外,其他火星人則是清一色的相似打扮。就連那張以火星人為主打海報,火星人也是以沒有個性特色的眾多綠色大腦袋出現的。這些無不把火星人的世界描繪成一個強調集體主義的社會。

其次,電影中火星人和地球人的攻防也反映出冷戰意識在美國民眾中所留下的痕跡。太空裝備、核彈頭這些冷戰時的軍事競爭都在電影中有所指。就連火星人派出的喬裝成美女的間諜,也是冷戰時雙方互相陣營互相指責對方所使的招數。只不過,在電影中,象徵共產主義世界的火星人們步步緊逼,而代表民主世界的美國政府不到萬不得已的時候,還是講究的以和為貴。此外,火星人們被刻畫成了背信棄義的小人。他們為了自己的野心,不惜大動干戈,毀掉地球文明。隨著火星人的入侵,美國的總統山和華盛頓紀念碑、英國的大笨鐘、法國的艾菲爾鐵塔、智力復活島上的摩艾石像、印度的泰姬陵、埃及的金字塔等一系列地標紛紛遭殃。遭到火星人攻擊的地點覆蓋世界地區。其中不僅有一向以民主自居的西方已開發國家,也有歐美在亞非拉的盟友,以及當時美國尚在拉攏的伊斯蘭世界。而在電影顯示的受到火星人攻擊的地區中,唯獨沒有那些曾經或仍然奉行共產主義有關的國家(如俄羅斯、中國等)。有意思的是,電影中民眾的服飾、生活方式、道具以及背景等等都將故事發生的時間指定在了九十年代的「現在」。 可是惟獨美國軍人的制服和軍械據說都是五十年代的款式。這種穿越,也許可以用「穿幫」來解釋。可是,為什麼服裝設計人員放著同年代的樣板不用,反而要費心思去弄些幾十年前的老款?試想,五十年代也正好是冷戰開始的時間, 再配合電影中處處流露出的後冷戰思維,那這個「穿幫」恐怕也就不那麼簡單了。

隨著柏林圍牆在1989年倒塌,前蘇聯在1991年的解體,資本主義和共產主義兩大陣營之間的冷戰也隨之宣告了結束。但是,冷戰思維並未因此隨風而逝。而幾十年來,雙方各自的政治宣傳與互相的攻擊,也給社會和個人的意識形態上烙下深深的印記。正如片中不僅有將火星人塑造成不值得信任的好戰分子,還充滿了對那些無能識別火星人偽裝的地球人的嘲笑。不管是美國總統、新聞發言人、太空學教授也好,還是那些滿心歡喜去迎接火星人的普羅民眾也好,這些人都是如此地沒有警惕心。他們不僅一而再、再而三地對假裝友好到訪的火星人輕易地掉以輕心,而且在親眼見到火星人大開殺戒後,還一廂情願地相信那隻個因文化差異而造成的誤會。結果,滿心希望可以和火星人建交的這群地球人,沒有一個得以活下來。不敢說《火星人玩轉地球》是一部蒂姆•伯頓或好萊塢有意識地加入冷戰思維的電影, 但至少它透露出冷戰對美國電影創作所造成的影響。

---------

PS:今年還是蠻期待蒂姆•伯頓和老搭檔強尼•戴普的新作《黑暗陰影》的。

舉報