2012-11-27 16:49:20

遙遠的距離

************這篇影評可能有雷************

空鏡頭,日式古代小樓的房頂傾斜地向下,佔據了畫面的下半部份,上半部份,是一條河兀自橫流,一艘小船在河上,孤獨,漫遊。也許是清晨,黑白的畫面有種灰濛濛的感覺,音樂很澄淨,似有若無。鏡頭一轉,轟隆的火車聲噗噗向前,鐵軌在延伸,從尾道通往大阪直至東京,在東京,煙囪鱗次櫛比,高低不平,相同的是排放出黑色的煙,黑色地在空中擴散,在人的腦後,在人看不見的地方。

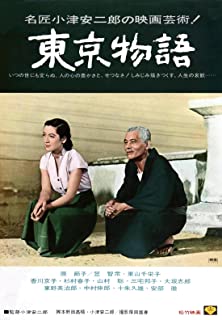

看完《東京物語》時,有種絕望的感覺,儘管整部影片的基調都顯得平淡,沒有跌宕起伏,沒有衝突,沒有高潮,就像鄉下小鎮尾道那娓娓而流的小河一般。但是小津在平淡中始終透露著一股對立的無奈,不論是兒女和父母之間親情的疏遠,還是關於人隨著時間的流逝越變越顯得自私,小津似乎沒有刻意地苛責誰的過錯,而只是安然地表現出這樣的狀態,沒有判斷,沒有孰是孰非。可正是這樣寫實的,長鏡頭和空鏡頭的表現卻在我心上製造了另一種空靈,一種你無法捕捉的關於生活的悲哀,畢竟,有些事確實是人力所不能逮的。

東京和尾道之間的距離是火車可以到達的,但父母和子女之間的心的距離卻是彼此無法觸及的。影片開頭的時候,我一直無法理解的是,為何當老夫妻到兒子家中的時候,他們之間有著那種毫無親昵的生疏感,原本我以為這是日本的風俗所致,所以他們相互之間客客氣氣地,嚴格遵守著彼此之間的距離,不斷地相互鞠躬,寒暄。但隨著影片的發展,我慢慢地覺得,可能這是小津導演刻意的一種安排吧,也或許這是真正的現實,當幾十年的撫養幻化成老人的孤獨,在老人和子女之間的鴻溝已被時間定義。

兒女都有自己的生活,他們並非不孝,並非不願為父母付出,但是在他們的生活和他們的父母之間,輕重緩急已清楚分明。所以兒子為了忙於出診把自己的父母晾在家裡一整個星期,甚至不願意讓自己的老婆帶自己的父母外出遊玩,理由是她出去了家裡就沒有人看了。諷刺的是,他們曾經在一個家當中成長,如今他們自己成家過後,之前的那個有父母的家已經徹底消失了。這是關於父母,子女,家庭的悖謬。父母的恩情到底有多大呢?父幾十年的撫養到底意味著什麼?當我們獨立,不再需要依靠父母的時候,父母是否該放手讓子女離開,甚至儘可能不再打擾他們?這之間的標準,界限到底在哪呢?

有時候,當父母之恩和親人之情隨著時間淡化時,刻意地為了證明白己的孝道反而弄巧成拙。所以當他們湊錢讓自己的父母到熱海去泡溫泉的時候,卻讓他們經受了夜不能寐的痛苦。那對在酒店當中結婚的夫婦,有一天他們會有孩子,有一天他們也會老去,有一天他們也可能面對父母和子女之間的疏離。兩個老人在一夜難眠過後坐在了熱海的岸邊,眼前的熱海寬闊清澈,在初升的旭日的照射下熠熠生輝,兩個老人在岸邊的身影落寞無奈,他們只能互相安慰對這一切應該滿足了,可是「東京多大,如果我們走丟了,就再也找不到彼此了」,這其實才是老人心中最深的悲哀,他們在東京瀏覽了那麼多東西,甚至來到了北海泡溫泉,可是那隨著時間逝去的子女他們估計是再也找不回來了。

回到東京的老人感覺到了兒女的嫌棄,他們自己也不敢多打擾他們,只能自己尋找住處。公園裡的人來來往往,他們兩個人一起往前走,身影卻是那樣的孤獨。和老朋友在一起的老人,終於得以輕鬆地釋放自己,過往的榮辱成為現在的談資,言語中卻多帶著戲謔和無奈,幾個老人之間相互比較著彼此的好與壞,沒有人對現狀感到滿意。老人很自然地流露出了原本望子成龍卻失望的情緒,身為醫學博士的兒子卻只是個赤腳醫生,也許他不知道心中回好過一點。父母的心中永遠對子女有著稍顯不切實際的渴望,當這樣的渴望無法成為現實,甚至自己的兒女和自己貌合神離的時候,徹夜的酒醉也無法治癒心中的痛。

諷刺的是,不是親人的女婿和媳婦卻比自己的兒女對自己更好。那聽話的妻管嚴的女婿一開始就掛念著遠道而來的老人,想著為他們買昂貴卻好吃的食物,在無法陪他們外出遊玩的時候感覺到抱歉。而作為寡婦的兒媳婦,比勢利自私的女兒付出了更多,也許是因為多年來的孤寂讓她更能理解身為老人當時的無助,但是兒媳婦是影片當中最鮮活的一個人,儘管同樣不完美,她既有對逝去丈夫的思念,也有著人之常情半夜時的空虛,她既全心全意地對待兩個老人,卻也在兩人老人面前隱藏起自己心中的真實想法,她顯得那樣真實。

老母親是在凌晨的時候去世的,老父親沒有留下一滴眼淚,相反是片中最勢利最自私的女兒,莫名地哭泣。紀子在敬三到來後走向老父親,正是日出的時候,如此美麗的早晨,卻留不住一個衰老的老人,老父親的語調鎮定,淡然,綿長。當老母親初到東京的時候,曾和孫子在草坪上玩,她的身後是不斷冒出的黑煙,不遠處的橋上火車剛剛通過,她問孫子以後想幹什麼,他沒有回答,她說,你也想像老爸一樣當醫生嗎?恐怕到時候奶奶已經不在了。孫子只是自顧自地擺弄著草坪上的草,一句話也沒有說。老人的孤寂是註定了的。

到底父母子女之間的關係應該如何界定呢?疏離是唯一的結果嗎?當我們不得不面對選擇的時候,真的會如紀子所說的變得越來越自私嗎?即使我們並不願如此?是否,當兒女獨立地追尋自己的生活的時候,同原本家庭的紐帶便斷裂了,再努力也難以彌補?小津在影片當中造就了那麼多的疑問,卻沒有給出任何的答案。

對於六十年後的我們來說,現代繁忙的生活和便捷的溝通之間是相對的,人與人之間的距離並不會因為科技的發展而被拉近,心靈之間的距離遠複雜得多。我相信人與人之間的距離是隨機的,是偶然的,近在咫尺的許多人可能永遠貌合神離,遠在千裡外的人卻可能彼此心有靈犀,彼此珍惜。這也許是緣份,是命運。對老人來說,非親非故卻赤誠的兒媳和親生但自私勢利的兒女,便是這樣一種隨機的組合。

但失去老妻的老人只能獨自坐在家中,獨自享受著寂寞。不論好壞,兒女和兒媳都得離開,只剩下他一個人,尾道的房子,尾道的河與船。