電影訊息

電影評論更多影評

2012-12-02 18:05:40

轉發一篇影評吧

《1942》——一部大製作的爛片

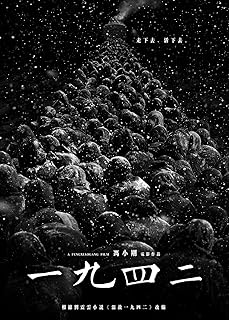

馮小剛的新片《1942》已經上映兩天了,這是一部據說馮小剛構思了18年的瀝血之作,影片延續了馮小剛電影《唐山大地震》的災難風格,在一些場景中,馮小剛的愛妻徐帆那尖利的嚎叫聲再一次被馮小剛包裝成催淚彈加以釋放,只可惜,這一次與唐山大地震不同,徐帆的叫聲只讓人感到無比的厭惡而沒能獲得多少淚水。觀眾如同戲裡那些麻木的災民一樣,在第二次的馮式災難片面前保持了淡定的審美疲勞。觀眾們的欣賞水平一定會隨著大師級人物的創作水平的提高而提高的,這也就是為什麼大師級的人物也一定要隨著觀眾而提高自己的創作水平,兩者相輔相成,互為依託。

這部據說投資2.1個億的大製作影片,顯然拍攝的目的非常單純,就是用來吸引觀眾走進影院,最終獲得商業上的成功。因為從整個拍攝手法上來講沒有任何的提高和創新,甚至不如唐山大地震,本片沒有唐山大地震那樣的特效鏡頭,也沒有唐山大地震那樣的震撼橋段,2.1個億所塑造出來的只有現場感。那種逼真的現場感是要喚起你對飢餓的感受,喚起你那多年被灌輸的萬惡舊社會的感受,喚起你對於民國政府以及蔣介石先生的無能又腐敗的感受,從而感恩今天的美好生活,感恩今天的某組織。因為對於今天的人們來說,對那些歷史都已經沒有記憶,也只能喚起一些感同身受的感受。從它的名字來看,簡單的4個阿拉伯數字,就如同王家衛的《2046》,而內涵越是簡單的命題,外延必然越是豐富,與2046的門牌號碼不同,1942是一個歷史上的年份,這四個字已經足以吊起觀眾的胃口,吊起你的好奇心讓你不自覺的就想一探究竟。

馮小剛拍這部影片的目的很單純,就是要用揭開民族傷疤的方式,用販賣民族苦難的伎倆達到賺錢的目的,就如同他在接受採訪時所說的「很多人擔心這個題材。但每次我的電影都能在一片不看好的聲音中取得高票房,讓專家們大跌眼鏡,這次能讓他們眼睛都跌出來。」所以一部以賺錢為目的的災難片在電影藝術成就上是無心進行探索和突破的。馮小剛導演與張藝謀導演的藝術品味是不同的,張藝謀導演更願意以中國導演代言人的身份拍一些意圖到國際上獲獎的藝術片,比如《英雄》,獲得了幾項電影技術獎項,張藝謀還嫌不過癮,於是弄了一步更大製作的《金陵十三釵》,可惜折戟沉沙,不但到奧斯卡鎩羽而歸,還收穫了所有海外頂級影評人的最差評分,最終到了與製片人張偉平先生分道揚鑣的地步。而馮小剛先生的口味從來都很專一,賺錢。但估計這次沒有了政府方面集體買票觀影的支撐,恐怕難以達到賺的盆滿缽滿的目的。

不過影片既然以時代為背景,那就必須讓我們深刻思考一下它的時代背景,1942到底是一個怎樣的年份,那場河南的旱災到底是天災還是人禍,國民政府和蔣介石先生到底有沒有有所作為。張涵予所扮演的傳教士到底是不是一個傳教士,這是一個問題,從他傳教的方式和做彌撒的方式來看,這個傳教士根本不懂得基督教。他整個進入到退出都沒有說出一句基督教的經典教義,他所傳教的方式顯然是根植於中國民間的流氓騙子的伎倆。一個不懂基督教教義也人是沒有資格傳教的,就更沒有資格當神父,他甚至連基督徒的資格都不具備,卻在最後的教堂中,面對美國神父質疑了上帝。這顯然是中國大陸的傳統風格,不信神,否定神,不信普世價值,否定普世價值,唯物主義的思想根基必然要在影片中褻瀆上帝,侮辱上帝。但並不是否定了上帝,唯物論就能夠成為真理的。范偉那句發自肺腑的「活命啊!」也永遠不能成為人類的最高價值追求,因為活著就不用追求活著,死了也無法追求活著,活著本身就是人類的自然狀態。從馮小剛否定上帝和褻瀆基督教的態度來看,他是無心拿這部電影到奧斯卡走一遭的,這更加證明了這部電影是無意於藝術上的生華,那他們投資2.1個億的巨資打造這部歷史災難劇的唯一目的也就一定是賺錢,這對於一個嘗到了唐山大地震甜頭的導演來說不難理解。

影片中大膽對於1942的時代背景進行了再現,只是硬傷纍纍。我不知道馮小剛是如何做功課的,他們是從哪裡給國軍將士找了一頂類似於英軍的頭盔,而且國軍將士所穿的長大衣,後邊收腰,開氣開到了腰間,看上去像極了納粹軍服。從穿戴上看這顯然不符合歷史真實,對於國軍的描述也同樣無法達到藝術的真實。不知馮小剛導演和劉震雲編劇是從哪裡得來的蔣介石先生下令撤軍的命令。而在國軍奉命有序撤退的過程中,似乎國軍將士又變成了喪家之犬,逃亡部隊,被日軍的飛機狂轟濫炸,卻要掩藏在災民隊伍中尋求掩護,在整個被動挨打的過程中沒有組織過一點有力的抵抗。且不論蔣先生有沒有下達國軍撤離河南的命令,單從歷史史實來看,蔣鼎文將軍直至1944年還堅守在河南,並組織了豫中會戰,重創日軍,最終戰事失力引咎辭職,顯然1942年蔣鼎文將軍沒有撤離河南,那麼也就無從談起撤軍令了。顯然這是不符合歷史事實的。

在中國曆史上曾經多次發生大饑荒,遠的幾千年,近的也就幾十年而已,每一次大饑荒的慘烈程度其實沒有太多的不同,而大多數大災之年都要形成龐大的災民隊伍,他們往往形成流民群體,而這個群體往往構成對於現實秩序的挑戰。對於中國的流民文化可以參看李慎之先生的著作《遊民文化與中國社會》。河南在歷史上也經常發生災難,往往以5年為一個週期,只是災難的程度不同而已,直至現代,河南也經常有大災難發生,很難說1942年那場大旱災就是河南歷史上最慘烈的災難。從導演馮小剛和編劇劉震雲的重走逃荒路時採訪災荒倖存者時,那些災荒倖存者往往記不起那年來看,一定是災難經歷的太多,也就變得麻木不仁了。

影片中諸多細節都經不起推敲,比如在災民遷徙途中,一直伴隨隊伍進行採訪的美國《時代週刊》記者白修德先生所拍攝的照片中出現幾隻膘肥體壯的野狗啃食死人的屍體,這個細節一定是導演杜撰出來的,在那樣的流民隊伍中,一隻貓都不放過的飢腸轆轆的人們,他們怎麼會看到如此的美味而不去吃了這些狗呢。而就在隊伍行進途中,惡狗們肆意啃食人屍,而災民們只顧悶頭趕路,對於災民來說,他們難道有什麼既定的目的地可以活命,難道有一個地方正做好了飯菜等待他們的到來嗎,以致於他們忘記了飢餓,忘記了狗肉也是很好的美味嗎。顯然不可能。導演之所以杜撰這樣的情節,無非是要讓美國記者發表在時代週刊上以說明中國饑荒的慘烈而已,可惜這是一個不成立的細節。那麼這樣的重要細節被杜撰出來了,整部影片還有多少情節是杜撰的呢,民國軍隊的潰敗,政府官員的貪腐,流民的麻木,哪一個又是真實的呢。這些情節的添加又是什麼目的呢。顯然作為一部以賺錢為目的的影片,是不會自覺到要去傳輸某種價值觀的目的的,可是整部影片的靈魂卻在你看完之後恍然大悟。在馮小剛導演和劉震雲編劇的筆下,民國政府是腐敗無能的,國軍將士也是一夥連土匪都不如的敗類,民國的人民是麻木不仁的,這個國家是沒有前途的。這是站在這個新中國的立場上來審視那個時代的既定視角,這樣去描寫那個時代,在我們這個具有嚴格電影審查制度和出版審查制度的體制之下是最安全的,也是最容易被老百姓接受的。可是今天的人民已經越來越多的進行歷史的反思,也越來越多的走出國門,他們正走在建立獨立人格,睜開自己的雙眼看世界的路上,任何企圖欺騙和蒙蔽的做法都將會失敗,從電影1942首映後的慘澹票房和惡劣評價就可見一斑。

去除史實的探討,去除藝術的昇華,去除人性高貴的追尋,影片的靈魂還能有什麼,也就只剩下了立場維護和利益追求這樣低級的目標了。2.1個億的投資就是為了維護一個宣講了幾十年的陳詞濫調。而國軍將士真的是電影中那伙燒殺搶掠老百姓的暴徒嗎,這樣的暴徒又怎麼能夠完成14年抗戰,最終贏得抗日戰爭勝利的偉大事業呢。民國政府真的是那麼昏庸無能,腐敗透頂嗎,這樣的政府又是怎麼可能站在民族高度去領導中國人民和軍隊進行抗戰,並且得到人民擁護呢。

影片中借李雪健的口中說道:「要想省政府和各級政府存在下去,就只能祈禱戰爭打勝。」這不就為民國的抗戰設定了一個延續國民黨一黨獨裁統治的目標嗎,難道二戰作為一場慘烈的反法西斯戰爭的歷史意義就是延續各國的反動統治嗎,那麼作為希特勒,墨索里尼和東條英機們軸心國倒成了解放人類,引領人類走上光明道路的大救星了。即使在今天的體制下,這個立場也是不成立的。

影片中日軍大將岡村寧次的出場充滿了英雄的氣概,日軍用小小的幾斗米就收買了無數的中國人替日軍戰鬥。災民們轉瞬之間就從民國災民轉變成了日本偽軍,雖然這一段被刻意隱去了畫面,但已經從故事的反映清楚了。他們雖然走上了背叛中華民族的道路,但他們卻因此獲得了活下去的機會,典型了例子就是范偉從戰區流動法庭庭長到日軍火夫的轉變,這裡為背叛進行了合理的辯解,電影試圖說服人們去理解一種叫做生存的哲學,寧可跪著生,也不站著死,可是自相矛盾的是,當范偉去試圖說服栓柱苟且偷生的時候,栓柱卻選擇了有尊嚴的死。從整個故事的發展過程中,栓柱都沒有能夠表現出做人的驕傲和尊嚴,看著自己心愛的人賣掉自己換的3升米,又賣掉自己的老婆獲得一點點可憐的小米的人,一個毫無人性美的災民最終在日本人的刺刀下卻毫不畏懼。這到底是在頌揚偷安哲學還是在假意提升一下人類尊嚴,顯然鋪陳不合理,邏輯不通順,再一次暴露了導演和編劇的真實水平和良苦用心。

如今在中國,犬儒文化大行其道,從余秋雨的招搖撞騙到於丹大師的迷魂湯灌輸,很難見到幾個真正的民族脊樑,莫言的獲得諾貝爾文學獎並沒有讓他的作品在提升國民精神方面獲得更大的突破。這一切都不是有錢就能解決的問題,在中國不能用錢來解決 的問題才是真正的問題。御用文人和商業文人們無恥販賣民族苦難,無恥貶低民族精神,無恥無視反法西斯戰爭的偉大意義,更無恥的貶低中華民族的浴血奮戰,他們在歷史的災難中斷章取意,不啻於在災難深重的中華民族的心口上撒鹽。錢如果能讓他們的靈魂獲得昇華,那他們應該早已經成為善良的人了。

舉報

評論