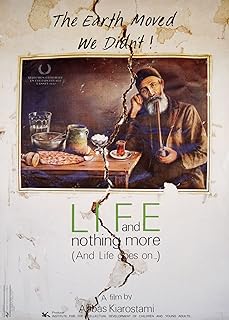

生生长流/春风吹又生(港)/生活在继续

![]() 7.9 / 7,538人

95分鐘 | Argentina:102分鐘 | Canada:108分鐘 | Taiwan:91分鐘

7.9 / 7,538人

95分鐘 | Argentina:102分鐘 | Canada:108分鐘 | Taiwan:91分鐘

演員: 阿巴斯奇亞洛斯塔米 法哈德克拉德曼德 布巴貝優

2013-04-15 22:53:23

電影是現實的漸近線

************這篇影評可能有雷************

戈達爾曾說:「電影始於格里菲斯,止於阿巴斯。」黑澤明評價阿巴斯的作品「無與倫比」。贏得電影屆前輩大師如此盛讚,阿巴斯的電影到底有何魔力?縱觀阿巴斯的創作生涯,其實他真正知名的作品並不多,但是每一部都足夠份量。藉以新浪潮的作者論來看,阿巴斯是個標準意義上的作者。因為他的作品堅持著統一的風格,姑且稱之為「阿巴斯式現實主義」。

阿巴斯的作品都是以現實為題材,風格樸實毫無矯飾。他的電影通常接近於紀錄片的風格,影像較為稀鬆平常,看不出太多設計感。比如他之前兩部劇情片《過客》和《何處是我朋友的家》,節奏沉緩,長鏡頭不少,但並不像安東尼奧尼的長鏡頭講究場面調度,也不像安哲羅普洛斯的長鏡頭充滿詩意,阿巴斯的長鏡頭自然而簡約。而且阿巴斯的電影中總有些許鏡頭看起來可有可無,因為從敘事的角度來說,對故事推進或人物表現貢獻甚少的鏡頭是不應該保留,特別在美國片中想都別想。所以乍一看阿巴斯的電影,會有種鬆散的感覺。但是從另一個方面考慮,你會認可阿巴斯這種降低戲劇性的做法。就像是我們寫日記一樣,雖然會重點記下印象最深刻的某件事,但是其他一些事項也會寫進去,因為這代表著一天的真實記錄。阿巴斯電影中那些冗餘也強調了對現實的忠誠。

如果說阿巴斯只是在再現現實,那麼與拍紀錄片無異,自然不會奉為大師。阿巴斯是敏銳的,能夠從現實中捕捉到打動人心的東西,然後把它們打散,鋪設回現實之下,表現在影片的細枝末節中,讓觀眾去感知。回到上述兩部影片,《過客》表現的是一個男孩對足球的熱愛,想盡辦法去德黑蘭看足球比賽;《何處是我朋友的家》講述的是男孩為了歸還朋友的作業本,找尋朋友的家,其中流露的孩童之間的純真友誼讓人動容。阿巴斯對兩部影片的故事的處理頗有意思,費盡心機想看足球比賽的男孩卻在睡夢中錯過了比賽,找尋了一夜朋友的家的男孩徒勞無功,結局卻相安無事。阿巴斯對於影片主題採取了較為中和的態度,重視了現實的複雜情況,並沒有過份強調他所表現的東西,避免誇張將其現實主義的根拔離。這種敏銳而又溫和的態度,才是「阿巴斯式現實主義」的核,也是他的作品中最本質的特徵。看他的電影能夠感受到鏡頭後面的眼光,略帶俯視的角度看著這些人和物,關懷而不溺愛。

本片與上述兩部劇情片的創作背景不一樣:1990年伊朗西北部發生大地震,影片《哪裡是我朋友家》的拍攝地點庫克就在這個地區,阿巴斯驅車前往那裡尋找影片中的演員,並由此啟發拍攝了這部電影。剛看完本片的時候我還以為是純記錄片,影片中的導演及其兒子都是本人出鏡,後來上網查資料才發現是演員扮演的。而且影片中很多鏡頭都是預設機位,而沒有紀錄片典型的手持跟蹤拍攝。所以根據影片性質分類,本片應納入劇情片一類。但是影片中大部份場景都是災區的真實情況,應是阿巴斯將其所見的通過鏡頭再現出來,而且很有可能發現和再現的過程是同時發生的,即阿巴斯看到了什麼,隨即用演員扮演自己重現這一幕。我甚至猜測,阿巴斯有可能是將演員放置在真實環境下,記錄遇到的事情。所以本片在真假之間存在強烈的曖昧性。關於災區的情景很真,尋找的歷程也像是真實的再現,但出現的人和事很難說清楚真假,台詞很難分辨出是人物真實反映的還是拍之前預設的。當我們對於這個問題困惑不明時,先回到影片看一段對話:

老人:這並不真是我的家,拍電影的人讓我住在這裡,我就說知道了,事實上我的家在地震的時候倒塌了,所以住在剛剛路邊的帳篷里。

阿巴斯:這棟房子熬過地震了呢,這才是現實。

老人:你說得對,電影也不是謊言而是真實的……

這段對話很有意思,恰恰是理解影片真假的題眼,它戳破了自己的謊言而完成雙重否定的論述。這個房子是不是老人的家不重要,重要的是它熬過地震,這是電影想要強調的真實。有時候為了凸顯某些東西,改動了部份真實,但是不管真或者假,凸顯的東西本質上沒有變的,那麼表象上的真與假就沒那麼重要。以這個觀點理解全片,關於真假虛實的結就全都解開了。本片的重點是通過導演故地重訪的一路見聞,展現災區的狀況,揭示那裡的人對天災的妥協而又樂觀的態度。當觀眾接收了這些東西,片中出現的導演是阿巴斯本人或者演員等等這些都不重要,重要的是呈現出來的影像背後的情感和意義,這些是真的。阿巴斯的電影經常遊走於真實與虛構之間,《特寫》一片中也運用了特殊的手法模糊真與假的界限。

影史上關於電影本質的真假,多有探討。安德烈•巴贊說過:「電影是現實的漸近線」,這句話在阿巴斯身上展露無遺。正如前文關於「阿巴斯式現實主義」的探討,阿巴斯對準的是現實,把自己從現實中感悟的東西,打散鋪回到影片的細枝末節中,尊重現實的複雜性,而且多隱藏其藝術手段(比如常規構圖、自然光、記錄式的長鏡頭等),甚至於用一些刻意的手法去除影片中的人工化,使影片看起來更接近現實。

也許是之前《哪裡是我朋友家》的拍攝地,本片的鏡頭顯得格外深情。那套藍色的房子,「之」字形的坡道,喚醒阿巴斯也喚醒觀眾的回憶。影片有一處景框縮小視線拉近的鏡頭,遠處的樹木漸漸變得清晰,這是全片情感流露最直接的一個鏡頭,把阿巴斯對這片土地的感情展露無遺。全片對於災難的表現相當克制,絕沒有刻意煽情。那些倒塌的房屋,裂開的畫記錄著發生過的災難,但是鏡頭儘量避免了特寫人們悲傷的表情,而是著意表現了災後人們繼續生活甚至於享受生活的狀態。對比馮小剛的《唐山大地震》等一大票苦情災難片,真的能體會到消費苦難跟消解苦難的天壤之別。

本片的結尾,導演駕車去追《哪裡是我朋友家》中的演員,想要衝上山坡卻滑了下來,下車後隱約看見前路山頭上行走的兩個人像是那個演員和演員的哥哥。車子卻陷在沙土裡開不動,之前跟他錯身而過的路人幫忙把車推下去,車子駛下山坡,出景框,而鏡頭對準繼續爬坡的路人。當觀眾覺得導演放棄去追演員,影片就此作結時,音樂突然變得雀躍,車子又爬了上來,衝上陡坡,駛過路人,在路人的前邊停下,然後把路人載上車,一起朝山頂開過去……整個過程一波三折,意猶未盡,在遠景鏡頭中完成整個過程,又是開放性的結局,個人非常之喜歡,讚不絕口!

舉報