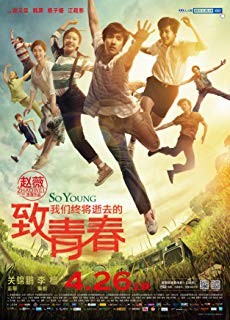

電影訊息

電影評論更多影評

2013-04-25 10:47:07

一部青春版《陰道獨白》

在《致青春》的官方企宣文案中,有這樣一句話:「……影片整體風格是青春、積極、向上的……」。在看過試映場後看到這句話確實令我笑出了聲。

這個描述並非對《致青春》的貶低,相反,由於《致青春》並不是一部糖水青春愛情片,它值得推薦。

我寧可把《致青春》比作一部青春版的《陰道獨白》。趙薇也展示了她女性獨立旗手的一面——這個形象倒是與她的經歷及性格非常匹配。

是的,趙薇有社會學意義上的獨立觀點,這不奇怪。超出預期的是她利用視聽語言把自己的觀點埋在一個電影裡的技能。她的導演學碩士學位是足夠紮實的。

與大部份北京電影學院的畢業生作品不同,《致青春》更像是中戲出身的體驗派作品。整部片子用時間軸來統領不同的人物故事,而每一個人物都可以單獨剝離,但放在一部電影裡關聯得也很融洽——這個結構頗具有實驗性。此外,趙薇幾乎用上了所有教科書里能找到的鏡頭語言類型,且執行得毫無差池。除了130分鐘的片長有些過長,對於節奏的控制有點缺乏經驗之外,作為一部在學院裡拿到高分的作業,《致青春》是當之無愧的。

更為重要的是,趙薇展示了一種意想不到的近乎激烈的女性表達。也許從表面上看,《致青春》不過是一個青春愛情電影,但與其他同類型的電影不同,《致青春》並不消費觀眾自己的青春回憶——這一點與《那些年我們追過的女孩》或是《初戀這件小事》這些就很不一樣。甚至與原著都沒有關係。

《致青春》的小說與其他的青春愛情小說並沒有什麼本質不同。最多是大家都很糖水時辛夷塢稍微寫了點傷痛。

但到了趙薇手裡,就只剩傷痛了。

我不憚以最壞的想法猜測,趙薇的導演闡述是這樣寫的:

每個人的青春都是痛的,無人倖免。你以為自己需要、追求乃至喜歡的東西,其實都不是真的。而且,只有當年齡成熟後才會意識到這一點。所以每個人都不可避免地在青春時選擇自我傷害。這並不是一種財富,而是無可逃避的悲劇。

《致青春》對小說原著的改編都是有其含義的,最終每個人都為了自己想要的付出了傷痕。這種傷痕可以是求不得,可以是自我矮化,可以是功利主義和自我厭惡,也可以是暴戾與極端、圖騰的坍塌、社會階層的板結,甚至可以是亂性之惡。

在種種傷痕之後,趙薇試圖通過《致青春》的女主角表達這樣一種觀點:女性的情感自由是值得鼓勵和宣傳的——哪怕這種自由帶來的是傷痛。(打死我也不信原著有這層意思在)。

在青春愛情片一直主打男性視角的大環境下,這種另類的聲音非常可貴。大部份愛情電影都是遵循著男性對愛慕對象的懷念來展開情節、設置角色。即便是陳可辛和李少紅,也難以避開「女性在男權社會中斡旋」的基本框架。但是趙薇這部《致青春》在語態和視角上是完全顛覆性的。

在《致青春》中,用以表達文化主張的女主角鄭微,其戲份是獨立於其他所有角色的。重新梳理影片結構可以發現,鄭微像是觀察者一樣經歷了其他人的故事,但最後沒有成為任何一個故事中的一份子。比如,鄭微的男友陳孝正,女主角也不過是旁觀了他的成長卻並未介入其中;而鄭微小時候愛慕的林靜,正遭遇他的極端婚戀關係——鄭微也沒有介入其中。

片中鄭微的同學們,在不同的時間線上組成不同的人物團體和群像,但鄭微不在其中的任何一個。

趙薇用《致青春》鼓勵女性在情感上獨立,也一一列舉了現代女性可能遇到的各種情感境況。未加評述,但表達了關懷。而女主人公鄭微在片中的愛恨情仇,全部都發自自己的主動選擇。這和其他所有的青春愛情片都不同,那邊的女性,都在被動地接受或者承受。

如果非要找一個相似的參照系,我能想到的只有《陰道獨白》。《致青春》當然沒有《陰道獨白》那麼慘痛而激烈。但出發點是一樣的:在一個既定的大環境下,女性總是會成為受害者。區別僅僅在於《陰道獨白》批判了戰爭,《致青春》什麼都沒批判——相反,這段原著中的台詞被細緻雕琢了出來:「我吃了什麼虧?誰拿槍逼著我了,別跟我唧唧歪歪的說吃虧,沒誰逼良為娼,這事就圖個你情我願。我願意傻,他願意走,誰也不欠誰的,即使他走了,我那幾年的快樂也不可能餵了狗。」

趙薇呈現了傷痛,解讀了傷痛,但不抵制傷痛——如果非要總結一個觀點,那就是:獨立是需要犧牲的。

無論是藉此機會還是確立定位,趙薇的確傳播了自己的女性獨立主張。這種主張並不是女權主義,事實上,這種主張從未在中國電影中出現,連相關的華語文學作品都很少。《致青春》無論是對於女性研究還是對於獨立電影,都具有非常積極的意義。

本文刪節版發表於《深圳商報》

評論