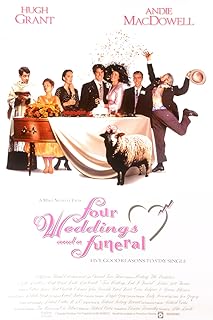

四个婚礼和一个葬礼/你是我今生的新娘/四个婚礼一个葬礼

導演: 麥可紐威編劇: 理查寇蒂斯

演員: 休葛蘭 James Fleet 西蒙卡洛 約翰漢那 克莉斯汀史考特湯瑪斯

2014-04-17 10:09:17

寫在電影邊上:四個婚禮和一個葬禮

************這篇影評可能有雷************

《四個婚禮和一個葬禮》,這是一部被大眾誤讀的電影。

它帶著喜劇的標籤,以幽默風趣的台詞著稱。但是,它的內心卻是一部帶著哀愁的悲觀主義的電影。

出生於1942年的導演邁克•內威爾,以拍攝喜劇電影成名,卻始終是一個內心悲涼的人:這是世人沒有讀懂他的地方。有些藝術家擅長把真實的自己隱藏在作品的最深處,只有那些最用心的觀眾才能與之交匯。

舉證比如《哈利波特與火焰杯》,由邁克執導的這一部波特電影,應該算是這個系列裡最灰暗和憂鬱的一部,是充滿最多的朋友互相質疑、愛人背叛,孤立和死亡的一部,電影的拍攝手法也相當陰霾,邁克在創作中深藏的悲觀意識可見一斑。

另外在此導演的代表作《忠奸人》、《蒙娜麗莎的微笑》等電影也可以窺見一些隱藏的悲涼氣氛----當然也並不是徹頭徹尾的悲觀,實際上這位導演的作品最終都會將這種世俗帶來的淒涼歸途到一種抗爭精神里。

追本溯源,英國人底子裡本身就是一個略帶憂鬱氣質,自抑意識強烈的民族。閱讀很多英國經典小說,比如《傲慢與偏見》《理智與情感》,會發現英國人是一個非常擅長自苦的群體,他們將一些世俗常規凌駕在靈魂之上,尊嚴比生命還要重要,面子比自由還要重要。但也未嘗不是另一種美感的人性本色。

《四個婚禮和一個葬禮》,就是一個男人抗爭世俗的故事,人類在世俗壓抑下的苦悶,最終落於起身反抗的結尾。邁克•內威爾不變的主題。

大眾說起這部電影,都會說它是一部講述追求真愛的電影——不,相反,我認為它是一個在「質疑真愛是否存在」的故事,在矛盾和嘲諷中不斷推進,但是最後導演給予它了一個肯定的答案,這也致使大部份觀眾沾沾自喜的以為讀懂了一切。

創作者使用作品來展露自己的內心,但顯然《四個葬禮和一個婚禮》的導演是位羞澀的人。他隱藏的很深,卻又把自己的質疑感帶到電影的每一個角落。

電影一開始,先進入耳朵的是一首爵士風的歌曲,曲名是《but not me》,如果你仔細聽它的歌詞,你就已經明白導演對待「愛情」這個物件那種悲觀又矛盾的看法。

They're writing songs of love but not for me

A lucky star's above but not for me

With love to lead the way

I've found more clouds of gray

Than any Russian play can guarantee

I was a fool to fall and get that way

Ah ho alas and awe so lackaday

Although I can't dismiss

The memory of her kiss

I guess she's not for me

I was a fool to fall and get that way

Ah ho alas and awe so lackaday

Although I can't dismiss

The memory of her kiss

I guess she's not for me

他們寫愛情的歌,但不是為我;幸運星彷彿降臨,但不是為我;用愛引導著前行卻只找到更多灰色的雲。

開幕一場婚禮的戲碼,卻用這樣一首歌曲作為開場白,一股子嘲諷和悲涼味兒已經躲在白紗後若隱若現。如果這真的是一部單純的講述童話般ture love的電影,如果導演真的那麼相信愛情,為什麼電影一開幕卻有一個頹廢的男聲在懶洋洋的唱著「我想她並不是我的」呢?

可笑的是,許多誤解它的觀眾,並未讀懂塔的真正含義,並未領會為何這樣一部小成本的喜劇電影可以獲得奧斯卡最佳電影提名。去翻閱一些網上的評論,讚美的人只道它的「浪漫愛情」和「英倫式幽默」,更有很多人對這部電影懷有抨擊、蔑視和不理解的態度。

該有人為一部好的卻並未受到世人理解的經典電影說幾句公道話,這也是今天這篇影評之所以被寫作的目的。

先說構設甚妙的五段式的故事結構。《四個婚禮和一個葬禮》,電影名字已經點出了它所敘述的方式。

這裡要先說到電影所表達的主題---首先它提出一個質疑,「在世俗的捆綁和綁架下,真愛是不存在的」,導演用四個婚禮去思考「人們為什麼而結婚」。

他找到了四個答案。

①第一個婚禮,男女結合的原因是由於新娘懷有身孕。

這裡用了很隱晦的暗示手法,缺乏思考力的觀眾會難以察覺。但是證明新娘是有孕之身的細節暗示卻無處不在。比如當婚禮結束,當新娘上車的時候,打開車門卻有一隻懷孕的母狗從車上跳下來跑開,這是一幕不到半秒的鏡頭,如果你眨眼了,或許根本不會注意到那隻白狗圓鼓鼓的肚子。而這樣的細節還有很多,比如新郎從婚車上扔下來一個裸體的充氣人偶---顯然那是嬰兒的象徵,再比如在男主角婚禮致辭的發言台詞中,也有隱晦的暗示。

這是導演為內心質疑找到的第一個答案:人們為了孩子而結婚。

在這場婚姻中,男人和女人在一起也許僅僅是為了繁衍後代,跟愛情沒有一毛錢的關係。

在電影后面的另外一場婚禮中,這對未婚先孕的夫妻連拖帶抱的領著三個孩子出場,更加強調了「為了生育而結婚」的這一意向。

②第二個婚禮,完全是一場性愛荷爾蒙下的盛宴。婚禮還未舉行完畢,新郎和新娘就躲在沒人的地方開始瘋狂的做愛,讓躲在壁櫥裡的男主角非常尷尬的全程欣賞了他們的「夫妻情深」。

這場婚姻原本就源於一場酒後的艷遇。

導演在這裡很明白的向我們展示了他所尋找到的第二個答案:人們為了性愛的歡愉而結婚。

為了傳達這一理念,這裡也鋪墊了無數的細節暗示,比如婚禮上,伴娘背後敞開的衣鏈里露出的藍色內褲-----你們真的以為讓伴娘如此尷尬真是只是為了逗你們發笑嗎?不。內褲就是性。導演從一開始就明明白白的在展露自己的態度和思想。

③第三場婚禮是一對老夫少妻。美貌的女主角下嫁給了年老的富翁,沒錯---這樣的結合還能是因為別的什麼呢?導演給出了他第三個另他失望的答案:人們為了得到財富而結婚。

有時候我們看電影的時候如果帶點思考,就會看到很多畫面描述之外但是邏輯之中的事情----比如如果女主角和老富商如果真的那麼相愛,為什麼試穿婚紗這樣浪漫而重要的事情,準新郎卻始終缺席呢?

傻乎乎的男主角沒有想到這一點,所以也始終沒有鼓起勇氣阻止這場無愛的婚姻。這樣的婚姻就像是一場交易,女人用美貌來換取男人的財富,但是這樣的結合卻在我們的現實生活中也隨處可見。

④第四場婚禮,是男主角向世俗妥協下的產物。這是最後一個答案:人們為了逃避孤獨而結婚。

這場婚禮舉行在男主角朋友蓋瑞夫葬禮的十個月之後。在葬禮結束之後,男主角與好友憂鬱的交談,看過三場婚禮和一場葬禮,男主角已經對ture love是否存在產生了質疑,他說了一句台詞同時也是導演想借人物的口中說出的,這句話翻譯來是:「也許你說的對,可能正是等待真愛的論調,令人孤獨一身……」

接著畫面一轉,已經是十個月後,男主角即將參加自己的婚禮。新娘卻是一個自己並不愛的人-----怕孤獨,所以想要一個人,哪怕這樣的結合與愛情無關。

四個婚禮,講透了婚姻這種東西的本質。人們為什麼而結婚?為了繁衍後代、為了性愛、為錢、為了孤獨,卻全部跟愛情無關。

我們的現實生活中又何嘗不是如此,那些互相爭吵、傷害的夫妻、情侶們,男人和女人在一起的理由到底是什麼,又有多少戀人是因為真愛而選擇了對方呢?

壓抑的人性,扭曲的愛情觀從電影開頭貫穿到結尾,面對這樣的喜劇電影,你真的可以笑的那麼暢快嗎?

電影裡唯一份真愛導演卻用一場葬禮來表現。

《四個婚禮和一個葬禮》。葬禮是男主角朋友蓋瑞夫的,主持葬禮的是蓋瑞夫的男友馬修,這是一對同性戀戀人。

而也是直到這場葬禮上,男主角等人包括觀眾,才明白這倆人之間的真愛。但是當真愛出現的時候,它卻已經是亡去的。在愛人的棺木前,馬修悲傷和哀愁感的告白讓人落淚。

在這裡導演也表達了他對同性戀這一群體的同情。同時更加深刻的強調了他「世間男女之間不存在真愛」的悲觀論調。

導演依舊帶著他「幽默式」的面具暗示了這一意念,在葬禮之後,轉幕到十個月後,男主角躺在床上被鬧鐘吵醒,然後鏡頭拉開,在他身邊躺著一個男人,當然這僅僅是一個玩笑。

四個婚禮和一個葬禮。五段式的故事敘述結構,講了四份可笑的假愛和一份悲傷的真愛。這樣深刻的人性探索,和社會思考,如果還僅僅只是稱它為是一部「浪漫喜劇電影」,著實有些買櫝還珠的感覺。

當然這部電影的好,還不僅僅是侷限於劇本故事構架的精妙和深刻。全片下來,畫面語言也相當之豐富和耐人尋味,導演把弄細節,利用畫面光線、音樂甚至服裝道具來訴說他想告訴觀眾的一切。

比如男主角的朋友蓋瑞夫,其實導演早早的就在偷偷告訴觀眾,這是一個同性戀者,在蓋瑞夫第一次出場時,他身上就穿了一件印著在親吻的倆個男嬰的T恤,只不過鏡頭在他的身上多次都是一掃而過,不細心的觀眾就很難發現這個小小的暗喻。

再比如四場婚禮開幕時在婚禮請帖上出現的花朵,花朵本身就暗喻了每場婚禮的本質。第一場婚禮,請帖邊上放著的是粉色康乃馨,而男主角作為伴郎一到婚禮現場,而男主角一到婚禮現場,別人遞給他的也是一株康乃馨。康乃馨的代表了母愛,正是暗示這場婚禮的新娘已經懷孕,同時也強調「為孩子而結婚」的意念。

第二場婚禮,請帖旁出現的花是一串帶著露珠的白色劍蘭,劍蘭花固然是西方宴節常用的禮花,更有著「幽會」的花語含義,帶著雨露更添靡靡之色。

觀眾需要明白的是為何其他請帖襯花沒有露珠,單單這支劍蘭有---電影畫面上的每一處細節都不會是隨意為之,會有的任何東西,都必須是導演點頭之後才會存在的產物。

這一束花暗合了第二場婚姻完全是由性出發的事實。

第三場婚禮是女主角與老富商的婚禮,請帖配花是一株鮮艷的紅玫瑰和一束乾枯蔫謝,甚至都褪色了的黯淡紫花,鮮明的對比已經講出了這場婚姻新娘和新郎之間年齡上的差距。

第四場婚禮,從請帖襯花,到現場佈置的鮮花,再到新郎、伴郎西裝上插著的胸花,全部無一例外的是黃色玫瑰----那代表了拒絕的愛。

從黃色玫瑰陪伴著婚禮請帖出現的那一刻,導演其實已經向觀眾暗示了:這場婚禮要黃。

果不其然,就在牧師要宣佈倆人結為夫妻的前一秒,男主角突然當場悔婚。新娘氣憤的一拳打過去,胸口配戴黃玫瑰的新郎倒在地上。

在西方的傳統里,黃玫瑰是一種不祥之物,因為它代表失戀和消逝的愛,甚至是一種嫉恨的表達。在日本,黃玫瑰是分手的代表禮物。它代表了拒絕的愛、為愛道歉、嫉妒、失戀和再見等大體的含義。

在一場婚禮上,觸目可及到處都是黃玫瑰的身影,而新娘、賓客居然都無動於衷----這也只是在電影裡才能出現的意念。然而大部份觀眾如果不精通花語,卻未必看得出這個玄妙。

處處是細節,處處是精心佈置的暗喻。一部電影作品的創作,每一個畫面和每一聲音響,都飽含了創作者的苦思冥想、精雕細琢,這是令人值得尊重的勞動,亦是讓人敬佩的藝術態度。

而這部電影好更也遠遠不止我能在此敘述的這些,比如演員們精湛的演技,比如膾炙人口的經典台詞,更比如甚多還來不及訴說的種種好處。至此,看客才能明白,為何這樣一部小成本製作的電影,能在1994這個眾多佳片匯聚的黃金年份依舊能脫穎而出,獲得國際上的一片讚譽,囊獲了法國凱撒獎最佳外語片、金球獎最佳男主角及最佳編劇等其他三項提名,以及次年奧斯卡最佳影片、最佳編劇等三項提名。

所謂實至名歸,正是如此。

而電影故事的結尾,雖然導演一直對「真愛是否存在」懷有著內心上的質疑,卻依舊給了觀眾們一個圓滿的落幕。

男主角最終中止了那場錯誤的婚禮,選擇聽從內心深處真愛的召喚。當男女主角在雨中擁吻的一瞬間,影片之前大半部的憂鬱和苦悶彷彿可以一掃而光-----真愛最終解救了一切。(當然,在大部份觀眾眼中,這是部有趣輕鬆的片子)

然而有趣的卻在這裡。在一個以婚禮作為主要場景和講述主體的電影故事裡,唯一一份得到圓滿結局的真愛,卻並沒有婚禮出現。彷彿是導演對世俗婚姻體制的一種無言的嘲弄。

文:李白

(1943劇本工作室編劇)