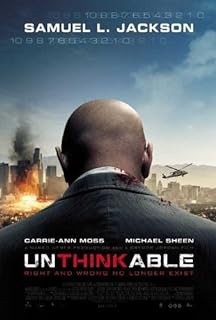

電影訊息

電影評論更多影評

2014-05-27 01:01:37

戰略特勤組評議——法學與政治哲學的角度

1.人權與正義

軍方和H對主人公楊格進行刑訊逼供,這種身心摧殘無疑是侵犯了他的人權。可是在其他人的人權可能被損害的情況下,楊格受到這樣的制裁不應該嗎?

霍布斯在其《論公民》中提出過一個案例,即「與強盜達成的協議要不要去履約」。他的回答是肯定的。雖然霍布斯是用理性來解釋「從契約到協議的」,但從那個人權思想剛被提出來的時代起,思想家們就已經意識到了人權與人的階級差異或與人在社會中扮演的角色無關。霍布斯認為遵從人的自然理性就是正義,人人都渴望生存下去,所以避免戰爭和維護和平就是絕對的正義。在這個意義上,楊格設置炸彈是不正義的,但是他提出要求以謀求和解又是正義的。雖然楊格設置炸彈在先,刑訊逼供在後,但是更早地,美軍在伊斯蘭世界已經橫虐太久。正義或者說理性是自然法的源頭,與楊格達成協議才是既尊重楊格的人權,又尊重自然法和尊重其他無辜生命的正確做法。

無論是霍布斯還是盧梭,都肯定了人在國家構建中的基礎作用。在自然狀態中,結束戰爭、達成契約是從個體的單位開始的。人人平等,更是從個人生命的脆弱性談起的——人為了保護自己,才有了相互達成契約的必要。這些都是人權應當被尊重的重要理由。可是他們卻往往忽略了這樣的一種狀態,就是中間狀態:在這個達成契約的過程中,必然會出現一個契約外的人面對多個已達成契約的人狀態。楊格,這樣不願意讓渡部份權利與群體簽訂契約的人,反而往往沒有「圈中人」的自由多,而是無情地被群體抹殺。

群體的建立、契約的達成既是國家的產生過程,也是文明的構建過程。從上古華夏文明的肇造中,我們也可以看到這樣的事實。舜「流共工於幽陵,放歡兜於崇山,遷三苗於三危,殛鯀於羽山……」。退出舜的聯盟後,三苗等部落雖然不能再受到群體的保護,但是也不應再受到群體的迫害。否則就是不正義的。除非唯一來解釋的理由就是:政治共同體是沒有退出機制的;個體想要單方面退出就意味著背叛協議,要付出慘痛的代價。正因為群體有這樣的措施,才避免了群體時時都有在瞬間分崩離析的可能性,從而保證了更為長久的安定和「正義」。

所以,從源頭來看,人權應當被國家保護,這是天然的正義;從結局來看,尊重人權往往會帶來負面的效果,這是人類後天的不正義。

這樣的問題和矛盾帶來了主張尊重人權的一方和主張不尊重人權的一方。但事實上,無論哪個群體走向了其中任一極端,都會給自己帶來災難:後果是一樣的,組織結構自下而上的倒塌。所以,雖然國家或民族之間對這個問題的不同立場的偏嚮往往是他們產生分歧的重要因素之一,但他們在實踐中卻又都不得不有所偏離——美國亦是如此。

儘管包括美國憲法在內的大多數現代文明國家的憲法都規定了「尊重和保障人權」,但是政治共同體要想真正實踐下去這條原則卻一定要建立在「個體不應損害國家利益」的基礎之上。這個程度很難拿捏,可這正是在儘可能地把人類在非自然狀態下的正義引向最大化。

2.程序正義與「形式上的正義」

程序正義是應「看得見的正義」這一要求而產生的。人類世界越來越把法律程序視為一種具有獨立價值的實體,而不是可有可無的形式,但卻又忽略了人們設計法律程序的本來目的:保證實體結果符合正義的要求。

如果假定美國民眾和軍方是實質正義的,楊格是實質不正義的,那麼軍方和H的刑訊逼供的手段是正義的嗎? 在電影中,涉及到了對這個問題的討論:

"Jack, the suspect is being tortured. This is unconstitutional."

"Helen, if those bombs go off, there will be no fucking Constitution!"

傑克的理由是很有說服性的。程序正義的前提是正義實際的實現,程序正義是對非正義的規避和對正義的彰揚;然而失去正當性的程序正義是法律的「八股文兒化」,是法律的自我戧斃。

但這並不意味著在處理楊格時可以無視程序正義了。最為合理的應是程序正義和實質正義的統一。即儘可能地尊重楊格的人權,儘可能地聽取楊格的陳述和申辯和他聲明的理由。因為上文已經說過,在相統一的情況下,程序正義本身就是對實質正義的實踐。從楊格被逮捕起,就不斷受到各種殘虐的刑罰,甚至被剝奪了申辯的權利。且不說公正公平,這是極其不符合程序正當性的原則的。但是如果尊重程序正當性導致實質正義的無效,那麼最應先被保全的應是實質正義而非程序上的,否則就是在舍本求末。這裡要批評的不是刑訊逼供,而是批駁軍方從伊始就不給楊格見證程序正義的機會,而是直奔他們的正義而去。

這種操作還不是最為可恥的,更為可恥的是為了「程序正義」而去「程序正義」,最終變成純形式上的正義:

"Colonel, the Geneva Convention states that..."

"The Military Commissions Act, no unlawful enemy combatants, may invoke the Geneva Convention."

"That act declares torture illegal. Unlawful combatants have no right to habeas corpus, They can't bring any claims to court, so how do they prove it?"

"That's alien unlawful enemy combatants.This man is an American citizen."

"That was revoked yesterday. He's now stateless."

這才是程序正義在實踐中所面臨的最大障礙。法律和程序的固定性使其本身具有侷限性。最通曉法律的人,也是最通曉法律弱處的人,往往也是對法律最危險的人。程序和規則的制定是集體的意志,多數人的暴政使他們對程序的確定為所欲為,甚至確定出只針對個人的法律。所以程序的正當性問題甚至可以追溯到制定法律細則和實行法律的環節上。

為了給楊格的刑訊提供合法依據,美國政府甚至馬上註銷了楊格的公民身份和美國國籍。這樣的做法顯然是美政府把楊格的行為視為解除契約。問題是前面已經說過:政治體共同體是沒有個體強行退出機制的。所以美國對楊格的做法是矛盾的。如果他是美國公民,他不得被刑訊逼供,否則是不正義的;如果他不是美國公民,他不當被美政府主動迫害,否則是不正義的;如果是在他先侵犯美政府的情況下,兩者的獨立性與平等性要求他們達成和解的協議,否則是不正義的。

對於這個案件,如果說美國做到了實質正義,但它仍未曾顧及程序的正當性。當然,這些論述都是建立在美國是「正義的」這個假設之上。

3,民主社會與楊格之死

在《政治家》中蘇格拉底說過這樣的一段話:「在所有有法律的政體中,民主政體是最不好的,而在所有沒有法律的政體中,民主政體是最不壞的;如果所有的政體都毫無限制,那麼民主政體的生活是最值得想往的,但如果所有的政體都秩序井然,那民主政體就是最難忍受的了。」民主是對個別人的極權主義,它也可以成為任一公民的枷鎖。楊格內心的絕望、人格的孤獨與政治主張的聲張無力被導演表現的淋漓盡致。

美國應當反省為什麼在他們引以為豪的民主社會裡培養出這樣的反叛者。如果以楊格曾經接觸過阿拉伯文化為藉口,那麼美國的民主文化為什麼這麼沒有吸引力?

楊格的炸彈和楊格之死的意義並不應該只針對他的個體生命和這個事件本身。更重要的是,他的瘋狂舉動應該讓民主的美國反思:即政治體及其公民因為這次事件和他的死亡而獲得某種提示與警醒,進而努力改造現有體制下的不合理之處,並在所能達到的範圍內追求並付諸於實現一種更好的治理狀態。在這一層面上,楊格之死不僅是有意義的,而且是意義非凡的。

誠如亞里士多德所說:「政治世界乃是人類生活自然生長所能達致的最高形態」,它是人類最完美實現之能產生的自然結果,我們所生活的世界並非盡善盡美的安樂之地,這裡有寒暑交換變換,有風霜雨雪的夾擊,這裡充滿了不義、貪婪、愚昧、諸惡。在這樣的世界裡,憑藉勞動、人類或許能夠滿足溫飽和保全生命,卻無法孤立的地生活。尤其是,更無法在孤獨中獲得更好的生活。

雖然「個體與政治共同體」之間的矛盾並不是人性與理性諸矛盾產生的原因,但對於非哲學家的人們來說又在無時不無刻地激化著、加劇著兩者間的對立。不能毀滅人性,不能毀滅理性。不能毀滅個人的理性,不能毀滅社會的理性。當人類個體不再只是動物而是社會的一部份,當政治整體像生命體一樣存在,個人就在兩種角色的矛盾中難以自拔,好似要把自己的靈魂撕裂:減輕這種疼痛感的辦法只能是讓人更無知更屈服或讓人人都成為蘇格拉底或讓社會更包容。

但是那些舉措只應當出現在悲劇發生之前或悲劇發生之後——在極端主義真正出現的那一刻——這是人類文明的bug,人類並不能忘掉構建民主社會的初衷,只得為了保留更多的協議而撕毀部份的協議。政治原則和國家公信力的喪失是比炸彈爆炸更大的危機。一個國家如果因此而瓦解,那好如一個人因理想而自殺,這雖然會被神學家們斥為罪惡深重,卻也是合乎正義的。所以站在美國的立場,即便這有違於民主的精神,但H的殘虐歸以致於殺死楊格的妻孩根結底是恰當的。

4.文明、宗教與全球化的危機

民主在雅典時代被認為是「暴民統治」,在近現代卻被認為是人類政治之追求,這是社會理性的變化。社會理性的變化其實是不同社會慣性之間的碰撞最終融合、穩定的過程。這是個體與政治共同體矛盾的原因之一。除此,個體和政治體的衝突大多是個性理性與共性理性之間的矛盾導致的。

楊格是兩種矛盾的凝結點,他與美國文明的抗衡既可以說是代表了整個伊斯蘭文明的意志,也可以說這只是屬於他自己的想法。正是由於在文明同化的過程中必有強弱雙方,所以對文明同化的反抗往往通過弱勢一方的個體表現出來。美國除了把自己平等、自由等觀念強制灌輸給美國公民外,還企圖讓世界與之達成共識。這個同化的過程不僅不能帶來世界的長久安定,甚至還會給未來更為持久的動亂和更深層次的危機埋下禍根。特別是武力的同化是最為不穩定的。意識形態、價值觀念和政治文化的差異從不應該被放置在談判桌上,無論其是否是民主制政府,那都是區域民意和社會慣性的結果。全球化應是經濟、科技、環境等領域的合作一體化,而非是對人類文明多樣性的刻意同化。一旦全球化過程觸及到政治與文化的敏感區,它也應該主動避行。

在電影中涉及到了兩大文明。一是西方文明,影片中的西方文明即現代基督教文明也就是當代美國文明;二是阿拉伯文明,從楊格妻子的種族可以推測出影片中的阿拉伯文明應指的是土耳其化的斯拉夫文明,即波士尼亞文明,這是伊斯蘭文明的一支。導演選擇南斯拉夫這個東西文明的主戰場著實意味悠長。影片所表現的美國官方對波士尼亞人是忌諱而歧視的,從這種特殊對待中可以看出美國畸形的文明優越感。

事實上,基督教文明與伊斯蘭教文明同宗同源。美國現代思想得益於從新教中誕生出的資本主義的原始精神,發展出今天平等、自由和民主的思想。同源自猶太教的伊斯蘭教卻與基督教有著巨大的衝突,在今天這種衝突甚至走到了宗教之外。自由、平等等屬於西方人的思想被摘掉了宗教的帽子,卻以宗教的方式繼續傳播著;他們甚至以國家軍隊代替了十字軍。這個巨大變化的主導者是西方世界的新教新倫理,而非伊斯蘭世界本身。

除此,個人對宗教信仰的理解差異激化了矛盾。FBI的女警官和楊格都讀過《古蘭經》,但對其理念和側重點的理解均有不同,甚至從而帶來兩人世界觀的背道而馳。這是個人激進主義的重要原因。我們往往把與自己的理解相異的一方定義為異端或宗教的狂熱分子。這反而激化了他們的正義感和使命感。楊格那頓怒罵和對美國「偽上帝」的駁斥正是由於這點。這甚至成為了同一宗教內部矛盾的根因。天主教和東正教因對《聖經》「三位一體」等教條理解的不同而對立可以佐證這一點。

文明是有生命的,它要求自己的擴張。特別是當一種文明不安份之時,極有可能引發整個世界文明平衡的破壞,這如同是自然狀態下人與人之間的關係。可是文明的生命不應該灌輸國家意志,它的發展應是文明內外雙方人民所共同抉擇的。在這個意義上,「自由應不應該追求」、「男女應不應當平等」、「死刑應不應該執行」等問題和「死在十字架上的到底是猶大還是耶穌」是同一性質的,不應該被外部文明所異議、恥笑、歧視甚至反對。

這只是全球化危機的一個層面。面對這樣的困境,費孝通先生的建議是合情合理的,或者說是最為正義的:「各美其美,美人之美,美美與共,天下大同」。

軍方和H對主人公楊格進行刑訊逼供,這種身心摧殘無疑是侵犯了他的人權。可是在其他人的人權可能被損害的情況下,楊格受到這樣的制裁不應該嗎?

霍布斯在其《論公民》中提出過一個案例,即「與強盜達成的協議要不要去履約」。他的回答是肯定的。雖然霍布斯是用理性來解釋「從契約到協議的」,但從那個人權思想剛被提出來的時代起,思想家們就已經意識到了人權與人的階級差異或與人在社會中扮演的角色無關。霍布斯認為遵從人的自然理性就是正義,人人都渴望生存下去,所以避免戰爭和維護和平就是絕對的正義。在這個意義上,楊格設置炸彈是不正義的,但是他提出要求以謀求和解又是正義的。雖然楊格設置炸彈在先,刑訊逼供在後,但是更早地,美軍在伊斯蘭世界已經橫虐太久。正義或者說理性是自然法的源頭,與楊格達成協議才是既尊重楊格的人權,又尊重自然法和尊重其他無辜生命的正確做法。

無論是霍布斯還是盧梭,都肯定了人在國家構建中的基礎作用。在自然狀態中,結束戰爭、達成契約是從個體的單位開始的。人人平等,更是從個人生命的脆弱性談起的——人為了保護自己,才有了相互達成契約的必要。這些都是人權應當被尊重的重要理由。可是他們卻往往忽略了這樣的一種狀態,就是中間狀態:在這個達成契約的過程中,必然會出現一個契約外的人面對多個已達成契約的人狀態。楊格,這樣不願意讓渡部份權利與群體簽訂契約的人,反而往往沒有「圈中人」的自由多,而是無情地被群體抹殺。

群體的建立、契約的達成既是國家的產生過程,也是文明的構建過程。從上古華夏文明的肇造中,我們也可以看到這樣的事實。舜「流共工於幽陵,放歡兜於崇山,遷三苗於三危,殛鯀於羽山……」。退出舜的聯盟後,三苗等部落雖然不能再受到群體的保護,但是也不應再受到群體的迫害。否則就是不正義的。除非唯一來解釋的理由就是:政治共同體是沒有退出機制的;個體想要單方面退出就意味著背叛協議,要付出慘痛的代價。正因為群體有這樣的措施,才避免了群體時時都有在瞬間分崩離析的可能性,從而保證了更為長久的安定和「正義」。

所以,從源頭來看,人權應當被國家保護,這是天然的正義;從結局來看,尊重人權往往會帶來負面的效果,這是人類後天的不正義。

這樣的問題和矛盾帶來了主張尊重人權的一方和主張不尊重人權的一方。但事實上,無論哪個群體走向了其中任一極端,都會給自己帶來災難:後果是一樣的,組織結構自下而上的倒塌。所以,雖然國家或民族之間對這個問題的不同立場的偏嚮往往是他們產生分歧的重要因素之一,但他們在實踐中卻又都不得不有所偏離——美國亦是如此。

儘管包括美國憲法在內的大多數現代文明國家的憲法都規定了「尊重和保障人權」,但是政治共同體要想真正實踐下去這條原則卻一定要建立在「個體不應損害國家利益」的基礎之上。這個程度很難拿捏,可這正是在儘可能地把人類在非自然狀態下的正義引向最大化。

2.程序正義與「形式上的正義」

程序正義是應「看得見的正義」這一要求而產生的。人類世界越來越把法律程序視為一種具有獨立價值的實體,而不是可有可無的形式,但卻又忽略了人們設計法律程序的本來目的:保證實體結果符合正義的要求。

如果假定美國民眾和軍方是實質正義的,楊格是實質不正義的,那麼軍方和H的刑訊逼供的手段是正義的嗎? 在電影中,涉及到了對這個問題的討論:

"Jack, the suspect is being tortured. This is unconstitutional."

"Helen, if those bombs go off, there will be no fucking Constitution!"

傑克的理由是很有說服性的。程序正義的前提是正義實際的實現,程序正義是對非正義的規避和對正義的彰揚;然而失去正當性的程序正義是法律的「八股文兒化」,是法律的自我戧斃。

但這並不意味著在處理楊格時可以無視程序正義了。最為合理的應是程序正義和實質正義的統一。即儘可能地尊重楊格的人權,儘可能地聽取楊格的陳述和申辯和他聲明的理由。因為上文已經說過,在相統一的情況下,程序正義本身就是對實質正義的實踐。從楊格被逮捕起,就不斷受到各種殘虐的刑罰,甚至被剝奪了申辯的權利。且不說公正公平,這是極其不符合程序正當性的原則的。但是如果尊重程序正當性導致實質正義的無效,那麼最應先被保全的應是實質正義而非程序上的,否則就是在舍本求末。這裡要批評的不是刑訊逼供,而是批駁軍方從伊始就不給楊格見證程序正義的機會,而是直奔他們的正義而去。

這種操作還不是最為可恥的,更為可恥的是為了「程序正義」而去「程序正義」,最終變成純形式上的正義:

"Colonel, the Geneva Convention states that..."

"The Military Commissions Act, no unlawful enemy combatants, may invoke the Geneva Convention."

"That act declares torture illegal. Unlawful combatants have no right to habeas corpus, They can't bring any claims to court, so how do they prove it?"

"That's alien unlawful enemy combatants.This man is an American citizen."

"That was revoked yesterday. He's now stateless."

這才是程序正義在實踐中所面臨的最大障礙。法律和程序的固定性使其本身具有侷限性。最通曉法律的人,也是最通曉法律弱處的人,往往也是對法律最危險的人。程序和規則的制定是集體的意志,多數人的暴政使他們對程序的確定為所欲為,甚至確定出只針對個人的法律。所以程序的正當性問題甚至可以追溯到制定法律細則和實行法律的環節上。

為了給楊格的刑訊提供合法依據,美國政府甚至馬上註銷了楊格的公民身份和美國國籍。這樣的做法顯然是美政府把楊格的行為視為解除契約。問題是前面已經說過:政治體共同體是沒有個體強行退出機制的。所以美國對楊格的做法是矛盾的。如果他是美國公民,他不得被刑訊逼供,否則是不正義的;如果他不是美國公民,他不當被美政府主動迫害,否則是不正義的;如果是在他先侵犯美政府的情況下,兩者的獨立性與平等性要求他們達成和解的協議,否則是不正義的。

對於這個案件,如果說美國做到了實質正義,但它仍未曾顧及程序的正當性。當然,這些論述都是建立在美國是「正義的」這個假設之上。

3,民主社會與楊格之死

在《政治家》中蘇格拉底說過這樣的一段話:「在所有有法律的政體中,民主政體是最不好的,而在所有沒有法律的政體中,民主政體是最不壞的;如果所有的政體都毫無限制,那麼民主政體的生活是最值得想往的,但如果所有的政體都秩序井然,那民主政體就是最難忍受的了。」民主是對個別人的極權主義,它也可以成為任一公民的枷鎖。楊格內心的絕望、人格的孤獨與政治主張的聲張無力被導演表現的淋漓盡致。

美國應當反省為什麼在他們引以為豪的民主社會裡培養出這樣的反叛者。如果以楊格曾經接觸過阿拉伯文化為藉口,那麼美國的民主文化為什麼這麼沒有吸引力?

楊格的炸彈和楊格之死的意義並不應該只針對他的個體生命和這個事件本身。更重要的是,他的瘋狂舉動應該讓民主的美國反思:即政治體及其公民因為這次事件和他的死亡而獲得某種提示與警醒,進而努力改造現有體制下的不合理之處,並在所能達到的範圍內追求並付諸於實現一種更好的治理狀態。在這一層面上,楊格之死不僅是有意義的,而且是意義非凡的。

誠如亞里士多德所說:「政治世界乃是人類生活自然生長所能達致的最高形態」,它是人類最完美實現之能產生的自然結果,我們所生活的世界並非盡善盡美的安樂之地,這裡有寒暑交換變換,有風霜雨雪的夾擊,這裡充滿了不義、貪婪、愚昧、諸惡。在這樣的世界裡,憑藉勞動、人類或許能夠滿足溫飽和保全生命,卻無法孤立的地生活。尤其是,更無法在孤獨中獲得更好的生活。

雖然「個體與政治共同體」之間的矛盾並不是人性與理性諸矛盾產生的原因,但對於非哲學家的人們來說又在無時不無刻地激化著、加劇著兩者間的對立。不能毀滅人性,不能毀滅理性。不能毀滅個人的理性,不能毀滅社會的理性。當人類個體不再只是動物而是社會的一部份,當政治整體像生命體一樣存在,個人就在兩種角色的矛盾中難以自拔,好似要把自己的靈魂撕裂:減輕這種疼痛感的辦法只能是讓人更無知更屈服或讓人人都成為蘇格拉底或讓社會更包容。

但是那些舉措只應當出現在悲劇發生之前或悲劇發生之後——在極端主義真正出現的那一刻——這是人類文明的bug,人類並不能忘掉構建民主社會的初衷,只得為了保留更多的協議而撕毀部份的協議。政治原則和國家公信力的喪失是比炸彈爆炸更大的危機。一個國家如果因此而瓦解,那好如一個人因理想而自殺,這雖然會被神學家們斥為罪惡深重,卻也是合乎正義的。所以站在美國的立場,即便這有違於民主的精神,但H的殘虐歸以致於殺死楊格的妻孩根結底是恰當的。

4.文明、宗教與全球化的危機

民主在雅典時代被認為是「暴民統治」,在近現代卻被認為是人類政治之追求,這是社會理性的變化。社會理性的變化其實是不同社會慣性之間的碰撞最終融合、穩定的過程。這是個體與政治共同體矛盾的原因之一。除此,個體和政治體的衝突大多是個性理性與共性理性之間的矛盾導致的。

楊格是兩種矛盾的凝結點,他與美國文明的抗衡既可以說是代表了整個伊斯蘭文明的意志,也可以說這只是屬於他自己的想法。正是由於在文明同化的過程中必有強弱雙方,所以對文明同化的反抗往往通過弱勢一方的個體表現出來。美國除了把自己平等、自由等觀念強制灌輸給美國公民外,還企圖讓世界與之達成共識。這個同化的過程不僅不能帶來世界的長久安定,甚至還會給未來更為持久的動亂和更深層次的危機埋下禍根。特別是武力的同化是最為不穩定的。意識形態、價值觀念和政治文化的差異從不應該被放置在談判桌上,無論其是否是民主制政府,那都是區域民意和社會慣性的結果。全球化應是經濟、科技、環境等領域的合作一體化,而非是對人類文明多樣性的刻意同化。一旦全球化過程觸及到政治與文化的敏感區,它也應該主動避行。

在電影中涉及到了兩大文明。一是西方文明,影片中的西方文明即現代基督教文明也就是當代美國文明;二是阿拉伯文明,從楊格妻子的種族可以推測出影片中的阿拉伯文明應指的是土耳其化的斯拉夫文明,即波士尼亞文明,這是伊斯蘭文明的一支。導演選擇南斯拉夫這個東西文明的主戰場著實意味悠長。影片所表現的美國官方對波士尼亞人是忌諱而歧視的,從這種特殊對待中可以看出美國畸形的文明優越感。

事實上,基督教文明與伊斯蘭教文明同宗同源。美國現代思想得益於從新教中誕生出的資本主義的原始精神,發展出今天平等、自由和民主的思想。同源自猶太教的伊斯蘭教卻與基督教有著巨大的衝突,在今天這種衝突甚至走到了宗教之外。自由、平等等屬於西方人的思想被摘掉了宗教的帽子,卻以宗教的方式繼續傳播著;他們甚至以國家軍隊代替了十字軍。這個巨大變化的主導者是西方世界的新教新倫理,而非伊斯蘭世界本身。

除此,個人對宗教信仰的理解差異激化了矛盾。FBI的女警官和楊格都讀過《古蘭經》,但對其理念和側重點的理解均有不同,甚至從而帶來兩人世界觀的背道而馳。這是個人激進主義的重要原因。我們往往把與自己的理解相異的一方定義為異端或宗教的狂熱分子。這反而激化了他們的正義感和使命感。楊格那頓怒罵和對美國「偽上帝」的駁斥正是由於這點。這甚至成為了同一宗教內部矛盾的根因。天主教和東正教因對《聖經》「三位一體」等教條理解的不同而對立可以佐證這一點。

文明是有生命的,它要求自己的擴張。特別是當一種文明不安份之時,極有可能引發整個世界文明平衡的破壞,這如同是自然狀態下人與人之間的關係。可是文明的生命不應該灌輸國家意志,它的發展應是文明內外雙方人民所共同抉擇的。在這個意義上,「自由應不應該追求」、「男女應不應當平等」、「死刑應不應該執行」等問題和「死在十字架上的到底是猶大還是耶穌」是同一性質的,不應該被外部文明所異議、恥笑、歧視甚至反對。

這只是全球化危機的一個層面。面對這樣的困境,費孝通先生的建議是合情合理的,或者說是最為正義的:「各美其美,美人之美,美美與共,天下大同」。

評論