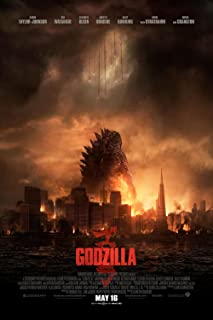

電影訊息

電影評論更多影評

2014-06-19 11:41:27

從Gojira到Godzilla

日本原版「哥斯拉」英譯單詞為「Gojira」,這頭怪獸不是遠古生物,而是核爆污染導致變異的蜥蜴。作為電影、小說形象,哥斯拉明確地承載並表達著二戰遭遇核打擊後日本民眾對於核彈、末日的恐懼。美國人將哥斯拉引進本土時,首先從這個怪獸的原始屬性入手進行「再創作」,即誕生與命名:變Gojira為Godzilla,指涉「上帝」的意味相當明確。並且,哥斯拉的由來也不是核污染的產物,不再是現代文明的噩夢,而是一種「遠古的高級掠食者」。用自然主義現象消解人為的現代主義噩夢,一種帶有霸權主義意識形態、自我遮蔽式的表達於此若隱若現。

將一頭怪獸拔高到「God」的地位,這在電影史上是第一次,早先的King Kong最多也就是「King」的級別。金剛這一形象誕生於30年代大蕭條期間,作為一個「自然的、完美的、充滿情感的生物」,金剛最終被現代社會毀滅,這樣的設定給身處大蕭條背景下的人物帶來的撫慰是準確又及時的。同樣重要的一點是:《金剛》是一場視覺奇觀,是一場引人入勝的幻夢--我們一直需要撫慰心靈的幻夢以期暫時逃離生活的種種苦悶。50年代誕生的哥斯拉形象卻是另一種集體心理的投射:戰後日本舉國的核恐懼心理、一直存在著的島國毀滅(自然災害)憂慮、作為二戰戰敗國對於未來的茫然...在哥斯拉這個形象沒有被美國人拿來生產消費之前,在日本幾乎所有的哥斯拉題材電影都在重複這樣的情節:怪獸出現、人類找到消滅之的方法、伴隨怪獸被終結的是對出現更多怪獸的憂慮...當哥斯拉進入美國,美國人放大了哥斯拉這個形象的現代隱喻成份,美國版的《哥斯拉》往往帶著濃厚的反思意味,前一版本中,艾默里奇幾乎是辛辣地嘲諷了人類的愚蠢和自命不凡,災難的源頭完完全全就是人類自身的慾望。如此看來,愛德華斯這一版本的《哥斯拉》是對於美式改編電影慣有思維的極大超越,它給我們提供了一幅景像,即「人類的愚蠢可以被救贖,因為有上帝存在」。而這個「上帝」也不再是自負、超人式的人類了,而是一個真正的異類、一個「他者」。

當然,我們可以這樣理解這個「哥斯拉上帝」:它是諾蘭式的,黑暗騎士一樣的沉默守護者。它一方面向我們明確著宣佈著大自然的偉大莫測另一方面在強調著我們人類的渺小。所以,愛德華斯的《哥斯拉》從劇作學角度看是「反類型」的,它是一種「劇作核心的反類型」,事實上,在劇作情節的局部建構上,《哥斯拉》一直遵循著類型成規。

而一個他者守護者,這樣一個上帝也投射著關於現實人類社會的種種不堪與困境。大眾文化是大眾集體心理表徵,電影作為大眾心理直觀化輸出的一太重要終端,往往承載著比娛樂更加深刻的東西。時下世界格局的多元化、後現代的顛覆力與無序、現代文明噩夢的頻頻上演都使得這個世界呈現出一種混亂的局面。當生態主義開始要被警惕、現代性成為敏感話題、對於宇宙的更深入探索帶來文明之光同時伴生了恐懼,人類開始意識到人類自己可能真的做錯了很多事情、人類或許真的沒有能力保護自己,往往是好萊塢能最先捕捉到這些情緒,並因敏感、準確的反饋系統快速完成電影類型創新。於是我們看到了這麼一個「哥斯拉上帝」,它是神秘的、超出人類控制力的,但它是溫和的、親近人類、守護人類,是人類、文明的守衛者。

多麼美妙的一場幻夢!

必需要指出的是,這一部《哥斯拉》在類型創新上是出彩的,絕不是類型意義上的平庸之作,它甚至起到了「書寫人類心理史」的微妙作用。而關於「信仰」的闡釋,影片是這樣傳達的:首先體現為一種傳遞,父親為亡妻而戰,兒子為先後死去的父親母親而戰。其次是芹澤博士對於哥斯拉的情感,因他了解這種遠古生物,有著職業性的特殊情感,所以他盡力阻擾軍方的「一石三鳥計劃」,最終,哥斯拉戰勝了邪惡的入侵者,守護了人類文明。這一切,皆因人類還有著「信仰」。

影片的末尾處,主人公昏迷於甲板,身邊的核彈還有十三分鐘就將自爆。這時候,一束直升機打出的強光自正上方上射下,一雙手抓起他,救他於生死邊緣。

同樣是末尾處,哥斯拉摧毀雌雄怪獸,自己也因受傷嚴重倒在了城市邊緣。一夜天亮後,人群聚攏,光明籠罩著這個有著光明未來的世界。這時候,似已死去的哥斯拉睜開眼睛,起身嘶吼,走向大海。

一次耶穌式的復活。

兩處莊嚴的、奇蹟般的基督時刻。

評論