2014-08-06 01:36:01

《瘋智》補充——邱陽創巴仁波切的一生

************這篇影評可能有雷************

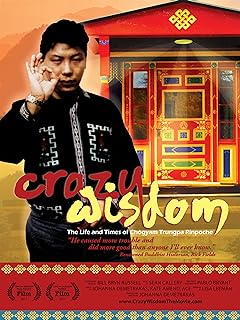

《Crazy Wisdom》

節選自紀錄片《Crazy Wisdom》

(a film about the life and times of ChogyamTrungpa Rinpoche)

製片人:Johanna Demtrakas

零

那是1968年,在喜馬拉雅山間的一處岩洞裡,一位年輕的西藏僧人,寫下了在禪觀中看到的這個世界,以及由此而來的一切可能性。他說:「雖然我活在這個污濁的暗世,雖然我在這個物質主義橫行的世界中蹣跚而行,禪修的傳統正在消隱,人們沉醉於精神的狂妄中……」

他是邱陽創巴仁波切。他這一生的角色,是把佛法帶到西方,帶到全世界,對此他感到非常緊迫。

在這個濁惡的時代,「智慧」一詞某種程度上在褪色。地獄似乎已出現於人間,悲傷常常伴隨著人們,思想中充滿抑鬱。然而仁波切從來沒有放棄過任何一個人,他為每個人指示生而為人的所有潛能,所有希望和恐懼的特質藉此轉化為瘋智。

瘋智為藏文的直譯,即瘋狂的智慧,與智慧伴隨的瘋狂。所謂的「瘋狂」,並非通常人們所言,有悖於自私、習慣或傳統的某種行為。「智慧的瘋狂」意指一個人達到某種證悟境界,流露出不受限制、無須勤作、光明而慈悲的能量。

艾倫•金斯堡曾回憶道:「我和仁波切的談話可以追回到1972年在舊金山的時候,我們比較各自的旅行安排。我說,你不感到累嗎?一直不斷地走來走去,我自己已經很疲倦。仁波切說,這和你的詩差不多吧。我說,哇,你怎麼知道我的詩?仁波切說,你可以寫些更好的詩吧,像偉大的詩人密勒日巴。然後仁波切就開始作詩,直接從嘴裡哼出來。我說,你不需要一張紙嗎?你很信任自己的念頭啊!」

一

邱陽創巴仁波切十八個月大時被認定為活佛轉世,從偉大的成就者手中接受了圓滿完整的佛法教育。仁波切的上師是堪布——崗夏,他名字的意思是所有一切的怙主。堪布非常深入地體悟人性。喇嘛們經常拿著念珠唸咒,「嗡瑪尼貝美吽,嗡瑪尼貝美吽。」一次堪布走過來,從喇嘛手裡搶過念珠,把它扯斷,說:「嗡瑪尼貝美吽好勝,嗡瑪尼貝美吽執著,嗡瑪尼貝美吽無明。」他以這樣的舉動為弟子削弱煩惱。仁波切在年紀尚輕的階段,禪修和佛法訓練各方面已趨於完善,那時的他看起來已經堅強而有力。那是西藏傳統的最後一代。

創巴仁波切曾說,我把自己奉獻於為西方指示覺悟的見解和道路這一工作。這個世界並不是單純地靠宗教拯救,我們還可以通過世俗中的覺醒來拯救世界。現狀如此糟糕,這個世界迫切需要大家幫助。所以我以這個世界的名義,請求大家做一些有用的事情。這當中最基本的要點是,對於此生,不要怯懦,不要害怕面對,甚至害怕承認我們其實是相當不錯的。

仁波切旨在創造一個覺醒的社會。他的學生說,這需要大家有足夠的信心,你不可能在半信半疑中從事這個工作。加入到這個行列的每個人,並不是因為自己相當不錯,令人驚嘆,而是因為仁波切對於這個世界本有的智慧,有發自內心的一種感恩。

二

公元800年,蓮花生大士授記說:「當鐵鳥飛行時,佛法將會傳入紅色人種的土地。」

1963年,邱陽創巴仁波切獲得一份在英國學習的資助,就讀於牛津大學。那時他還穿著僧袍,是一位年輕的喇嘛,看上去非常年輕,像一朵美麗的花,似乎任何時候都可能消融於光中。一位故人回憶說:「我現在已記不得他說了什麼,但他的出現完全征服了我們,也許這像一個幼稚女孩的表達,但是他確實有非常不同的特質。」

佛法旨在開啟人的心性,認識萬法實相。在牛津的那段時期,仁波切努力探索和檢驗自己如何展開佛法的傳播。他還不太清楚,西方人最適合以什麼樣的方式接受佛法。因此為了熟悉西方文化,仁波切參加了很多課程。他努力積累經驗,切切實實體會西方人的痛苦。

為了得到這種感覺,仁波切好像端起一碗痛苦,細細品嚐,然後說:「哦,這就是他們正在經歷的痛苦。」仁波切是這樣來尋找合適的字眼,可以和人們溝通的準確詞句。

1967年,仁波切和阿貢仁波切在蘇格蘭創辦了桑耶林,這是西方第一個藏傳佛教中心。雜誌上介紹了桑耶林,有一張整頁的照片,創巴仁波切和阿貢仁波切站在最前面。

一位學生回憶說,他看到那張照片後,覺得一定要和他們在一起,於是放棄了工作和房子,前往桑耶林。他在深夜到達小鎮,鎮上沒有公共車去桑耶林,只好走路過去,大約七十英里,走了將近六小時。

仁波切改變了他內心深處的靈魂,這是最主要的變化。沒有禪修,就不會進步。仁波切的教導會時時發生,在交談中,在他的房間裡,有時還會持續到深夜,那是學生收穫最多的時候。

三

然而仁波切最終決定離開桑耶林。他脫下僧袍,換上一般人的衣服,這樣走在倫敦的大街上。他說他喜歡電影院,因為在那種昏暗的地方,讓他回憶起從前西藏的溫暖,雖然現在已經逝去。

仁波切籌劃了一次去不丹和印度的旅行。在不丹,仁波切去了蓮師的岩洞虎穴,在那裡禪修。仁波切說:「在這個地方蓮花生大士扔下他的水晶念珠,變成了如今的瀑布。」

仁波切曾回憶說,在虎穴並不是一個印象深刻的開始,似乎是選擇了一個錯誤的地方,不清楚這兒到底發生了什麼,也許在其它什麼地方還有一個真正的虎穴,但它確實是一個充滿能量和加持的地方,情形逐漸好轉,突然之間思想打開了,毫不費力地。仁波切花了五個小時把它們記錄下來。

「雖然我活在這個污濁的暗世,雖然我在這個物質主義橫行的世界中蹣跚而行,禪修的傳統正在消隱,人們沉醉於精神的狂妄中……佛法被用作個人的遊戲,物慾之流傾瀉而來,物質主義統宰了一切……」

當這些出現在他的思想中時,這是一種證悟。仁波切寫下了對於這個暗世的體悟,我們可以看到,精神價值已經丟失,物質主義引發了人類對這個星球造成多大的破壞。偽善是相當可怕的!創巴仁波切帶著在虎穴禪觀中寫下的儀軌返回了蘇格蘭。

四

創巴仁波切去西方的目的是要把最純正的佛法教育傳播到西方,帶給西方人。而阿貢仁波切,作為桑耶林的共同創辦人,希望桑耶林是一個西藏人的家,一個在途中的安身之地。因此,兩人之間發生巨大的衝突。

於是仁波切不再教學了,人們感到非常失望。他們希望仁波切繼續講課,以此滿足聽法者一種精神上的虛榮。從而他們可以宣揚,我們是創巴仁波切的弟子,他帶領著我們邁向解脫。

他開車出去,不知怎麼的,車子撞上一家店舖的窗戶。他們倒在店裡,仁波切被嚴重割傷,之後醫生發現他偏癱了。

仁波切承受了很大的痛苦,過了很久,左半身才可以稍微動一動。他不能自己做東西吃,甚至也不能鋪床。如果不跟他在一起,完全不可能體會到他正在經歷著不同尋常的煎熬。

在車禍之前,仁波切就已提起他內心所經歷的掙扎。他用的詞是「碎石頭中的金色佛陀」。仁波切說:「我主要的想法是希望在西方世界教授真正的佛法,但有一種沮喪的感覺,和人們交談時,他們不會看你,聽你說話,他們只是盯著你的僧袍。」

那段在蘇格蘭的特殊日子,確實是仁波切一生中最不好的階段。周圍的人們不能接受,覺得有威脅感,他們有自己的驕傲,也許只是想把他作為陪襯。同時西藏人希望他穿著傳統的僧袍,融入藏人中,享用某種高高在上的感覺。但是仁波切走出來了,感到無所適從,他想判斷究竟應該站在哪裡,但最終都拒絕了。他說,他正在經歷人生的關鍵時刻,走到這一步,要嘛達到證悟,要嘛就會瘋掉。

這個過渡不是很長,很快就結束了。和黛安娜結婚彷彿是個催化劑,仁波切拋棄了從前僧人的身份,重新融入西方世界。

五

在古老的教法中,香巴拉教育人們如何以勇氣和悲心建立一個覺悟的社會。

一次創巴仁波切在印度遇到另一位重要的活佛,創古仁波切,他們之前在西藏就認識。創古仁波切問,你現在打算做什麼呢?仁波切拿出掛在頸上的一個可以預見未來的金屬小鏡子。他盯著那個小鏡子,開始描述香巴拉。仁波切說,我真在那裡嗎?我沒看到。

這是仁波切留下的唯一線索。他說,我要去美國,去尋找香巴拉。

那個時代,人們以強大的激情尋求價值,反抗越戰,反對美國霸權主義。人們在政治和種族方面的舉動,其動機可以說是一種內在的尋求,尋求內心的解放。人類對於自由有無限的潛能。言論自由,思想自由,個人的成長與自由解放也許從根本上和政治的解放是分不開的,也許只是在同一條道上的不同側面。

仁波切到美國後,把自己完全融入美國文化。這不僅僅是嘗試,他故意穿成嬉皮的樣子,學習嬉皮的行為,這樣可以和他們交流。他對人們做的任何事情都感興趣,統統照單全收。

1970年,創巴仁波切在美國佛蒙特州建立了第一個禪修中心。

一位學生回憶說:70年夏天,我和女朋友用公寓換了一輛車,決定做一次公路旅行。在路上碰到那個禪修中心,看到門口有很多車,還有洗衣機,很多嬉皮集聚在門前的走廊上。於是我們停下來,過去敲門。一個女的出來問我們幹什麼。我說是搞藝術的。她說,馬上跟我來!她帶我們去了後面的一間小屋,徑直開門說,我找到他們了。仁波切說,進來吧,我一直等你們呢!這個經歷太不可思議了。仁波切了解我的工作,幾何構造之類的設計,但比我知道更多的藝術。我以為他只是個搞藝術的嬉皮,或者說西藏的嬉皮。仁波切用毛筆書寫藏文的「啊」字,他說這是表示萬物之源的種子字,可被描述成虛空中的一點。

另一位學生回憶說:一次週末的活動,叫工作,性和金錢。我對此比較感興趣,雖然未必是這個排列順序。我一點都沒想到這和佛教有關,那時我並沒打算尋求佛教,或任何宗教信仰。而仁波切是一位講述真理的人,他真正做到了,他的洞察力如此之強,可以為我們指出現實的真相。

創巴仁波切曾說,當談到密宗的傳統,我們並不是在談論性、激進、色彩、或現象世界,我們不在那些領域中。我們在關注事物的本質,而不是表面現象。表面上看起來很好啊,很時髦啊,不要擔心啊,如果有擔憂,那是你的問題,如果沒有,那就好了,我們一起跳舞吧,聽音樂吧,或者喝些蜂蜜和牛奶吧。這些都是行不通的。

仁波切教導學生時從來不說,跟隨我,模仿我。他說,我是完全的自我,我希望也教會你們如何做到完全的自己。他說,來學習佛法吧,它是可以信賴的真相,講述關於你是誰的真相。佛法幫助你發現,你的本初佛,你的自然智慧,乃至對他人慈悲的重要意義,所有這一切和宗教無關。

早期的禪修中心,大門是農場那種白色的樣子,仁波切想把它彩繪成一扇代表佛法進入西方的大門,他說這具有相當重要的意義。仁波切為學生解釋了彩繪的幾何構造,要帶來什麼樣的視覺效果和佛力加持。但學生們當時配不出所需要的綠松石色,只好把所有的顏料留在門前的長廊上。有個五歲的小女孩在旁邊玩。當學生們去帳篷里上課時,那個小女孩把幾桶顏料都統統倒在一個桶里,結果正好配出綠松石色。人們發現時已經天黑了,仁波切說,哦,太完美了。於是大家把所有的車停在在門前,圍了一圈,打開車燈,在仁波切的指導下繪上綠松石色的顏料。

在最開始的一年,一次仁波切邀請所有的學生去家裡,並要求每個人都必須帶著自己裝有大麻的包包。有一半的人在想,哇,太好了,仁波切和我們一起抽大麻。於是大家都來了,興緻很高昂,剛剛擠滿整個客廳。客廳裡生起壁爐,十分溫馨。仁波切和每個人打招呼,歡迎大家的到來。接下來便把每個人的包包一個接一個扔到火裡,邊扔邊唱,來燒掉我們的自我欺騙!那時火焰不斷高漲,發出吱出聲。

仁波切在一次開示中說,假如你,或者所謂的你,我們也不知道:「我們」到底存不存在,不管怎麼樣,所謂的你證悟了,那麼然後呢?當然,自然而然的答案是,哦,我成佛了,我證悟了。其實你就要變成自大狂了。你是正在變成自大狂,而不是將要變成。你自認為憑藉自己可以成為遍知的佛陀。

六

有一個關於佛陀的故事,他每走一步就會有一朵蓮花盛開。創巴仁波切在美國幾乎每走一個地方,都會成立一個佛法中心。仁波切把科羅拉多州的博德(Boulder)作為社團中心。1974年6月10日,仁波切在博德建立了那諾巴大學,這是西半球第一所佛教大學。

1974年夏天,全國所有學生都來到博德。當時的大學,沒有房子,沒有桌椅,沒有電話,但是大家有想法,有遠景規劃。他們邀請了很多宗教人物,包括本土印第安人,禪宗和印度教的老師來講學,也邀請了一些超級巨星。還有很多其他人出於好奇而來,想看看這裡到底發生些什麼。

1974年在那諾巴大學任教的Baba Ram Dass回憶說:當我到達那諾巴時,課程已經安排好了,我一三五上課,創巴仁波切是二四六。我們各自都在追尋真理,他的最終真理是佛教,而我是印度教。人們喜歡聽兩邊的課,他們會想,創巴仁波切是這樣說的,Baba是那樣說的。在這個群體中,仁波切是領頭的,而我是最頑固的。

在最開始的七八年,仁波切幾乎每次上課都提醒,人們通過尋求精神的真相而確保自我的安全,這樣做是多麼愚痴。仁波切在這一點上很了不起,因為人們總是在精神的執取上建立和加強我執。在一次開示中仁波切說:

這節課我們要真正探討精神的真相,我自己對此感到非常緊張,你們也應該一樣。我們不是在建立一種彼此的欺騙。這個世界存在精神的物質主義,它是對於自我的追尋,通過咒語、念誦、禪修、或者良善等等,來讓自我強壯有力。

讓我們來嘲弄自我,但讓我們來建立自己的精神。這裡的精神是指,一些事情也許會發生,也許還有某些可能性,等等諸如此類的感覺。而自我的手段是,這些事情是為我而來的嗎?我能得到什麼好處?我應該做嗎?不該做嗎?或者通俗的說,我做了之後能賺多少錢?

要想提升我們的精神,禪修訓練是絕對重要的,它安慰你的緊張,安慰你本有的智能。只是坐著什麼都不做,你知道這個可能性是存在的。如果可以坐在那裡十或二十分鐘,什麼都不做,這會是一個非常珍貴的訊息。你應當毫不尷尬地告訴父母親友,你可以坐在那裡二十分鐘,什麼都不做。

七

艾倫•金斯堡:「你會聽布魯斯,爵士,搖滾嗎?」

創巴仁波切:「爵士最可能,布魯斯也還可以,最不可能的是搖滾。」

艾倫•金斯堡:「你對搖滾是什麼感覺?」

創巴仁波切:「它只是對個人感知和覺知的一種放縱,太可口可樂的一種定位。」

艾倫•金斯堡:「你有沒有從搖滾中體會到任何莊嚴,或者平靜的感覺呢?」

創巴仁波切:「很不幸,沒有這種感覺,我非常努力地嘗試了,某種程度上擔心自己錯失了什麼,事實上完全沒有。」

一位學生問:「對於證悟的聖者,遠離了慾望和掙扎,他的發心和意圖是從哪裡產生的?」

仁波切回答說:「源於對自己的信任、忠誠、以及對從前的親人和週遭世界的感恩。天空中有一片雲,天空是藍的,東方大日正在生起,美麗的雪花飄落下來,落在大地上。」

學生說:「所有的這些看起來是完美的?」

仁波切說:「是的,可以這樣說吧。」

八

1974年第十六世噶瑪巴來訪,是一個關鍵的時段。仁波切說,同學們,這是一個非常重大的消息,噶瑪巴要來了。然後大家說,哦,妙極了,難道我們需要吸地毯嗎?

為了迎接噶瑪巴,仁波切累壞了,他幾小時幾小時一直忙碌著,指導大家做各種佈置。仁波切還要求大家穿上得體的衣服,把頭髮剪整齊,穿套裝系領帶。但很多人沒有錢購置得體的衣服。

佩瑪•丘卓回憶說,要求穿套裝讓大家很吃驚,很多人以為這是開玩笑吧,後來要以退出表示抗議。

然而所有那些莊嚴的儀式讓大家動心了。最開始學生們感覺很奇怪,並不欣賞這些儀式,但漸漸地,大家融入其中,意識到正在發生什麼。

仁波切說,我們需要一個外在的莊嚴形象,與自己相合。我們對馴服自己總存在問題,這也是我們之所以尋求宗教的原因。馴服調化自己,或者簡單地讓自己得體,明白盛衰沉浮,或者某種程度上了知有關平等的感覺,這些自然的狀態原本就是存在的。

這樣的訓練,迫使老師不可能太多出現在學生面前。一次仁波切的一位學生問道,為什麼沒有更多的學生來拜見您呢?直接敲門,或者打個電話,就過來?仁波切說,這可能是源於學生的自我恐懼,完全脫掉面具,被暴露的恐懼。這是仁波切在教導學生中非常重要的原則,而人們通常只有勇氣活在自我欺騙當中。

仁波切說,我們的問題是,沒辦法面對太多的可能性。如果有太多可能性,我們便會覺得很沉重。

佩瑪•丘卓說,仁波切總是以瘋智的方式來教育學生。教言是:世間沒有任何確定性。對此仁波切還會顯示一些幽默感。

仁波切的兄長Domchon仁波切曾說,很自然,這樣的老師會把周圍的人搞糊塗,因為經常做一些和人們通常認為的聖者完全相反的舉動。

九

仁波切以前的管家回憶說,很肯定地說,仁波切證悟的層面,他的覺照不會受到酒精的影響。一次演講,聽眾是一些「西方新時代」女孩,仁波切出現在台上時,完全醉倒了,沒講任何話,從椅子滑落在地上,被人攙扶下去。在電梯裡,仁波切突然站直了,問旁邊的人說,剛才的表現怎麼樣啊?所以仁波切並沒有醉,只是選擇以這種方式和那些聽眾會面。

仁波切曾開示說,基本的「瘋」是無有恐懼,不要放棄任何事情。這是要點。喜歡工作,積聚基本的覺醒的品質,這是瘋智的定義。

佩瑪•丘卓回憶說,我記得有一次在場,侍者給仁波切倒水,仁波切抬起眼皮說,這是在倒水啊!一些人問我,你怎麼可以跟隨這樣的老師呢?一位聖者為什麼會有這樣的行為呢?我不知道。我不能說這是密行,從基或實相的角度解釋,這些行為是可以的,但也能解讀為不可以。我只能說不知道。我無法回答這類問題,因為仁波切本身定義了這些問題。

鈴木大師的一位弟子回憶說:「鈴木大師圓寂的時候,創巴仁波切來了,他給我們做了開示。他說,鈴木禪師是非常了不起的老師,是我親愛的朋友,然後他開始啜泣。仁波切正是感受到了我們都在竭力忍住不哭,便以這種方式許可了我們的哭泣。仁波切就是這樣優秀的老師。」

十

東方寺院文化生活的初衷,有一部份是展現人類精神的聖潔高尚。為此仁波切想找一個適合西方的模式,他不想把東方的模式拿過來,直接丟給西方的學生。美國總統是在自己家裡工作生活,歐洲也有這個背景,所以仁波切認為相應於寺院生活,西方早已存在一個強有力的文化模式。

於是仁波切的家成為來訪者的活動中心。也許某個特別的晚上,大家會放莫扎特的音樂,薯片,起士,等等。學生們不僅僅是待在那裡,似乎任何事情都能夠引發巨大的修行潛能,沒有什麼事情是修行之外的。仁波切為所有事情設立了修行訓練,是絕對的任何事情,比如喝一杯茶,做一個髮型等等。有時學生會花三個小時佈置晚餐的桌子,使它最終看起來像一件藝術品。

仁波切對英語有一個很高的評價。他說,英語是一種被加持的語言。他講牛津英語,或其它英式英語。他並不是簡單的模仿,而是深入美國人的思維模式,意識到必須從語言下手來促進改變。

仁波切覺得美國人說英語的方式十分懶散。他說,如果不在說話上下功夫,身體和思想是不會協調的,語言是它們之間的連結,身語意三門必須統一。所以仁波切不僅開始教學生說英語,還教他們講英式英語。仁波切為學生設計了英式英語的訓練程序,讓大家不斷重複某段特定的詞句,看起來像是折磨大家,但學生們對此不僅僅是感恩。

然後便開始了觀想的訓練。學生們穿上制服,在行走的時候,觀想自己是證悟的聖者,服務於證悟的上師。在某種程度上這些都是事實,或某種程度上這只是遊戲。

十一

創巴仁波切喜歡詩、藝術,他從來不想把什麼東西整合捆綁在一起。對於東西方文化,他教導學生所做的,是把它們放在一起,一種單純的混合。人們通常所設想的,只是在東西方之間建立一種外交式的圓融關係。但仁波切不這樣想,他希望保持各自文化的整體性,讓它們互相碰撞,激發出火花。

仁波切說,為了創造一個覺悟的社會,我們必須改變文化;為了改變文化,我們必須改變藝術;為了改變藝術,我們必須改變文化的原則,這些原則應當源自佛法藝術。藝術的基本概念是:如何優雅的解讀自己,解讀周圍的現象世界。

佛法藝術的概念是接受外在形象,而不是創造自我的歷程。你需要做的只是讓那些現象浮出水面,並非去創造什麼。比如說你是把魚釣出來,而不是創造了一條魚。或者說,佛法藝術,並不是單純地看著畫中的一條河流,你更像是在水中,在那條河流里。

仁波切說,當沒有足夠的感覺空間,我們不能夠繼續放鬆,我們需要重新審視這個病態的世界。當這些發生時,就有所謂的放棄爭鬥。事物都是美好的,這一點並沒有任何宗教的意義。我們來觀察這個世界,每個事物都有一種自然的羞怯。

十二

創巴仁波切相信應該探索社會的每個層面,他建立了劇社團,各種教育機構,同時還建立了一個佛教版的軍隊,叫作金剛護法,意為保護秘密空間。幾乎每個人都對此難以理解。仁波切不斷重複說,一旦我們領會了激進社會的核心,就可以直接把這股能量轉化為和平的動力,否則我們不可能真正改變事物的運作方式。

一位學生回憶說,他參加過反對越戰的抗議,很多人一起上街抗議,但並沒有真正洞察到當時政府或軍隊所表現的激進主義的基本問題是什麼。仁波切說,香巴拉社會的基本原則是勇士之道,這並不是說去創造戰爭,而是直接指示我們的勇氣,讓我們變得勇敢。

學生們會穿著制服訓練好幾個小時,偶爾會有一些訪問者到來。曾經一個訪問者問仁波切,為什麼要安排這些訓練呢?仁波切說,也許某一天,人們看到香巴拉金剛護法的軍隊在街上游行,會發出會心的微笑,由此在某種程度上我們的金剛護法可以使現代社會問題有所改觀。

一位學生說,我們最開始並不了知,花了十年才終於明白,仁波切是在教授我們純正的佛法。如果一開始仁波切就說要教授我們佛法,我們都會很茫然,心想那是什麼啊?但仁波切有不可思議的語言能力,他把佛法轉變成我們可以接受的語言,足以打動我們的心。他還有能力把我們變得好問、好奇。你總會不斷感覺到,這一旅程其實就是傳統佛法所講述的,基本的道就在腳下,我們只需不斷打開自己,接受所遇到的一切。

十三

在西方,很容易誤解西藏傳統的「奉獻」或「忠誠」一詞。表面上看,是一些小人物們跟隨著偉大的領袖,但事實上,傳統本身非常清晰的是,老師並不比學生多出多少,智慧早已在那裡,我們與它出生,與它死亡,我們不可能消除它,也不可能得到更多。老師只是給學生指示本有的智慧。學生逐漸了解這些,最終和老師的思想合而為一。

仁波切曾在開示中說:「我們究竟花過多大力氣,來連接自己與內在的心?在這些嘗試中,又有多少被阻擋回來,因為我們在這個過程中發現了讓自己更為害怕的東西?當你真正想與自己的心連接時,你是什麼?你是誰?你的心在哪裡?把手放在胸前,感覺到心跳,一種溫柔,有些疼痛和柔軟,它受傷了,所以你想把心拿出來和別人分享。這種溫柔帶給你一種無所畏懼,它帶來一些可能性,使週遭的世界能夠打動你的心,你原始本初的心。」

察列仁波切說:「這是仁波切的表達方法,它是一種力量的表現。當你感覺到這種溫柔時,你變得更堅強。我所理解的『瘋智』是不要讓自己深陷於無論精神或物質世界,當我們對精神世界產生一個概念時,我們同樣被這個概念束縛,這種束縛就叫做物質主義的精神。但如果能超越這些,比如一次偶爾的跳躍,這就是瘋智的跳躍,就好像跳入一個深淵,但這個深淵不是什麼都沒有,事實上它是現實的真相。」

一位學生回憶說:「仁波切教給我太多,他教給我所有關於心的認知。他為我展現出,徹頭徹尾的、完完全全的這個人,他從不去隱藏,他也不會掩蓋他的眼淚。」

另一位學生說:「仁波切是這樣,像偉大的菩薩一樣,發願把自己的一切給予他人,利益他人,這是仁波切從始自終所做的。想到這會讓我痛哭,這就是他所做的一切。」

所謂的菩薩,把利益別人作為自己生活的準則。薩姜米龐仁波切說,如果不是這樣全身心的奉獻於我們所做的一切,仁波切也許不會成功。好的生活就是工作,仁波切從來沒想過自己。

黛安娜說:「我和仁波切結婚十七年,但有時候在他旁邊,看著這個人,我實在沒辦法搞清楚他到底是誰。他實在是太陌生,太難想像了,你永遠不可能猜測他的舉動。你也許總會期望他的意圖是好的,他是和善的,但基本就我而言,我確實不了解他的很多行為。」

十四

1987年4月4日,加拿大哈利法克斯(Halifax)。

哈利法克斯電台報導,港口四分之三的海面上有冰川,向大海延續了八英里。這個季節有冰層很正常,但它們很少到達哈利法克斯。

薩姜米龐仁波切回憶說,整個海面看起來凍結了,十分寒冷,也許是他和我們的感覺吧,他即將離開我們。

仁波切的秘書回憶說,我無法相信,我去了醫院,還有一些問題要問仁波切。我走到床邊,知道他聽不到我說話,但也許還可以表達我的想法,也許會得到一些答案。可是就像一個電視螢幕,他在我面前,一動不動地靜止著。

仁波切睜開眼,每個人都等待那個時刻。每個人都知道,他在和大家說話,就在這個時刻。這一時刻,是最後一次了,仁波切會留下最後的話,給每個人,大家都有這這樣的感覺,都在等待。

該如何結束呢?一起唱香巴拉讚歌吧!這是大家給仁波切最後的供養。

在蒼天青龍雷聲隆隆

老虎之閃電遍馳四方

獅子之鬃毛延展青雲

大鵬金翅鳥橫跨三界

無畏無懼,香巴拉勇士

莊嚴金剛座上,利格登王

薩姜結合蒼天與大地

薩姜王母收穫和平

無畏號角弘揚迴響

全勝之旗幟盡飛揚

凡聖光輝普皆擴張

歡慶!那東方大日昇起

仁波切睜開眼,看著周圍的人們,慢慢地呼吸,等著大家結束。每一次呼吸,大家都在期待發生什麼,因為不知道是否這是真的。

仁波切圓寂了。所有的一切都結束,再不可能問什麼問題。

薩姜米龐仁波切望向大海,冰層已開始慢慢退去,第二天早晨便全部消失。天空是晴朗的藍色。

在美國佛蒙特里,三千多人參加了創巴仁波切的荼毗。頂果欽哲法王從印度趕來主持荼毗儀式。噶瑪巴的法子們也從錫金趕來。

轉世了。有一些奇蹟,在雲彩里,在天空中。

十五

薩姜米龐仁波切說,我看到老師們,上師們,試著趕上創巴仁波切,也許這在頭幾年是有趣的,但是每一年,每一天,二十四小時,他們說不知道仁波切是如何做到的,也許他是瘋狂的,也許這是令人驚奇的「瘋智」。

附:邱陽創巴仁波切的詩一首

登極

一

父母是非常慈愛的,

而我太年少未能體會。

高原的崇山與深谷美麗無比,

未曾見過低地的我,何其愚昧。

二

努力汲取心靈的滋養,

淬礪智慧的劍鋒,

我尋得永恆的父母,

令我再也難忘。

三

無人左右我的思想,

我顯露本我的自性。

現出少年王子的鳳儀,

此皆唯一上師之所賜。

四

我為利他之行而忙碌。

般若,穿透所有障礙,

將王子變成年老而睿智,

對任何人都無所畏懼。

五

躍舞太虛,

雲彩為衣,

掌中握月,擷日為食,

星辰是我的扈從。

六

赤裸的孩子美麗且尊嚴。

紅花開滿天空。

可笑那不成樣的舞者,

隨著無人吹奏的喇叭起舞。

七

在紅寶石砌的宮殿裡,

聽著種子字的念誦,

幻相的舞蹈賞心悅目,

現象的迷人姑娘們。

八

無佩劍的戰士,

騎著彩虹,

充耳是超凡喜悅的無盡笑聲。

毒蛇變為甘露。

九

以火為飲,以水為衣,

緊抓著風的鬃毛,

吐納著泥土,

我是三界之君王。

翻譯:釋傳明

校對:吉祥海

舉報