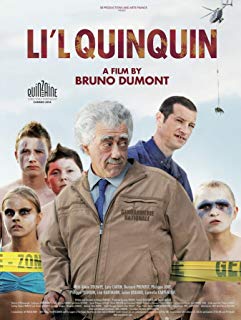

電影訊息

荒唐小鎮殺人事件--Li'l Quinquin

演員: Alane Delhaye Lucy Caron Bernard Pruvost Philippe Jore Philippe Peuvion Cindy Louguet

小孩子/憨神探与小昆昆(港)

導演: 布魯諾杜蒙演員: Alane Delhaye Lucy Caron Bernard Pruvost Philippe Jore Philippe Peuvion Cindy Louguet

電影評論更多影評

2014-12-10 08:55:20

《小孩子》:怪誕世界的塑造與呈現

《小孩子》是《電影手冊》2014年度評選的十佳電影榜首。最近這部作品的藍光電影版本出來了,我又再看了一遍。電影版和電視劇版沒有差別,沒加長沒剪短,也沒有重新剪輯,只是在電影裡四段會注以小標題。小孩子更適合寬螢幕的電影版本,法國北部鄉村的風光得以細膩的展現,觀眾也更容易分辨警長的抽搐的面龐。3小時26分鐘的時長很多人未必能輕鬆消受,杜蒙的強烈作者化藝術風格不是你的菜的話估計會難以忍受。然而杜蒙這次採用的是喜劇的呈現方式,演員的誇張的肢體動作是最大笑點。說它是喜劇又有些不合時宜,畢竟片中時不時就出現的謀殺案,嚴肅的主題探討都與喜感相去甚遠。就是這種不搭感造成了電影的荒誕性。

之前我將《小孩子》與HBO的劇集《真探》和大衛•芬奇的《火線追緝令》做過對比。然後我發現很網路上多人將《小孩子》和《真探》的某些畫面截圖做了對比,很多觀眾就都認為這又是一個真探模式的電影,這是我要澄清的。雖然雙警探查案的配置,稀奇古怪的謀殺方式,神神叨叨不著邊際的對白,偶爾扯一些資深文藝青年才懂的書籍繪畫,帶點兒神秘色彩以及宗教元素,的確會使人聯想起《真探》。但兩者差異明顯,風格大相逕庭,一個詼諧戲謔,一個冷峻悶騷。且《小孩子》更關注的並不是謀殺案,而是呈現一種生活狀態。

要看懂這部電影,第一步是知道故事的來龍去脈,裡面死了幾個人,他們為什麼死了。顯然很多人看完了電影,都沒在意這些細節,或者沒分清是誰被謀殺,或者將不同死法的受害者弄混,然而這些設置剛好是理解這部電影主題的關鍵地方。我之前在部落格貼過猜電影文字「一部電影裡死了六個人,兩對男女因偷情而死,一個男孩因暴怒而死,一個女孩因嘲諷而死,死法一個比一個兇殘。背後是想要建立秩序的兇手,骯髒之人都得死。」結果很多人就猜是芬奇的《火線追緝令》或者《十二宮》,而這明明是《小孩子》的劇情。這也是我為什麼將《小孩子》與《火線追緝令》對比的原因,我也更願意這樣對比。因為兩者在主體上有相通的地方,都是幕後黑手操縱人的生死,扮演「上帝」,《小孩子》中稱之為「終結者」,他們抱著似乎合理的目的殺死「骯髒」罪人,在社會建立秩序。《十二宮》營造了一種黑暗的驚悚感,而《小孩子》卻似乎平鋪直敘毫無起伏,沒有設置正反對立面,所以在這方面顯得隱晦,這也是很多人看完之後不知所謂的原因,完全沒想起這一層意思。

電影裡最後兇手也未現行,杜蒙也沒有打算給答案,因為這根本不是重點。電影已經精準的傳達了死因,這其實就等於體驗到了破案的快感。當然,若沒理順電影劇情,自然是體會不到其中的奧秘。雖然前面已經講過,還是再提示一下大家:連環血案中死者生前的不光彩行為,以及類似《火線追緝令》中變態殺人狂的自命不凡的殺人理由,將兩者聯繫起來就一目瞭然了。

從電影裡的兩位警探的對白,可以得知杜蒙從法國文學家愛彌爾•左拉的作品《衣冠禽獸》中汲取了大量靈感。《衣冠禽獸》直露地描寫了法國第二帝國時期,社會上的兇殺、亂倫、偷情、墮落、政治上的陰謀、冤獄、草菅人命,為當時上層社會所不容,而屢遭查禁。該書從頭到尾出現若幹死者和5個兇手。也因為如此,左拉的作品均被列入羅馬教廷的禁書目錄。《小孩子》中兩個受害者的屍體在奶牛肚子中被發現,第三個死於牲畜肥料坑,第四個用槍自殺,第五個被豬吞噬,第六個死者呈現優美的裸體姿勢,都有墮落頹靡的感覺,杜蒙用這種方式致敬了左拉。

第六個死者的形態讓魏登警官想起彼得•保羅•魯本斯的繪畫,體態豐腴的裸女形象。杜蒙在一次接受採訪時說:「每當我拍一部電影,我必須回到哺育我、啟發我的那些母體中,而繪畫就是我所獲得的養料之一,我所領受的重要啟示也大多來源於此,而且繪畫中宗教與藝術這種關聯,對我也深有啟發。同時,當一切都反常出格,這種不均衡是在我的藝術中所需要的,我可以參考繪畫(中的此類表現)。那些畫作總是將我推得更遠,甚至推得超出極限,以致我可以最終觸及人和事物的內在方面。」法國人無論在哪都掩飾不了文藝氣息,當然這些元素也與電影主題的表達息息相關。

《小孩子》更多的是著墨於探案過程中對人身百態的描寫,展現他們的體態。他們如何行走,如何眨眼睛,如何開車。所有這些都讓人產生這是一部拍攝當地人言行舉止的風俗片的錯覺。這部作品的一個怪異的現像是,導演用的都是「歪瓜裂棗」型的演員,相比與其他電影裡靚麗的面孔,《小孩子》這種反顏值的運用更顯得原生態,接近樸素的鄉村生活,而現實是《小孩子》裡的演員的確有很多是當地的農民。情境的塑造其實是彰顯導演功力的地方,導演創作電影就必須創建一個可信的電影世界,就像一個隔離的空間,它不存在,但在觀影者腦海里卻無比真實可感,像是烏托邦或者wonderland,不是同一個塵世,有另外一套法則的世界。雖然裡邊的人類過的是另一種生活,觀眾也不會將它與自己的生活狀態混淆,卻真的在觀影過程中相信電影裡種種設定,且很容易就入戲。反之,劣質電影總是讓人齣戲,營造的氛圍、創造的世界一捅就破。

電影裡另外一個值得注意的地方是,警探與當地居民交流的斷層。寧靜古樸的村莊,有男女老少漠然表情下波瀾不驚的生活,兩個警探笨拙地穿梭在村莊裡尋找連環變態血案兇手。奇異的是,村子居民似乎對血案漠不關心,對警探視若無睹,嫌疑人也一而再、再而三的成為受害者。很多居民知道的資訊,警探不知道。警探在詢問居民時,居民更多的是表現一種不配合的態度。當地居民似乎不太熱愛與外人交流,其中小孩子對伊斯蘭教黑人小孩的欺凌也是排外的另外一種形式。當地居民的相處方式也略顯怪異,教堂葬禮、國慶日遊行的場景顯得很詭異,人與人之間有一種疏離感。

《小孩子》整體給人的觀感就是一位執拗作者的戲謔文章。杜蒙用一種反審美、負顏值的方式呈現一種荒誕不經。電影裡的角色是神神叨叨頻頻眨眼的警探,呆呆傻傻竹竿似的警探,歪嘴的正太,X型腿的蘿莉,先天愚型的男青年,唱歌飄忽的女青年,乖張的老太太老爺爺,不太正常的遊客。導演花大量筆墨展現他們的古怪行為方式,比如走路姿勢奇怪,喪葬儀式笑場,擺桌時飛盤子,吃飯時扔餐具等等,這在現實生活中會覺得不可思議,在這部作品裡卻妥帖異常。戲劇化的連環謀殺案,而杜蒙不是著重營造懸疑驚悚感,相反鄉村里鳥語花香,山清水秀,讓人覺得一個小清新愛情故事就要展開,這形成了極大反差。

杜蒙用電影語言構築了一個怪誕的世界。這個世界就像電影裡懸掛於空中的奶牛一般可笑又憂傷,像每一次的汽車啟動那般摸不著頭腦,像小情人間的親昵一般怪異反常,角色的畸形體態添加了電影的輕鬆戲謔感。杜蒙優哉悠哉地抓捕人的行為狀態,輕鬆的轉場與敘述故事。他將戲謔植進了電影,能體會到的觀眾很快就能沉浸到這個荒誕世界中。 舉報

評論