電影訊息

電影評論更多影評

2015-06-17 05:59:13

誠然,我們面對的是凜冽的寒冬

法國當地時間2015年5月24日,第68屆坎城國際電影節落下了帷幕。法國本土導演雅克·歐迪亞憑藉影片《流浪的迪潘》最終捧得金棕櫚大獎,匈牙利導演拉斯洛·傑萊斯以處女座《索爾之子》獲得評審團大獎,台灣導演侯孝賢憑藉影片《刺客聶隱娘》贏得第三順位最佳導演獎。

對於華語電影來講,今年最大的期待即是入圍主競賽單元的《刺客聶隱娘》,在坎城SCREEN場刊評分上,《刺客聶隱娘》以3.5分領跑積分榜,是折桂呼聲最高的影片。然而唐風古韻不敵移民黑幫,侯導再一次與金棕櫚失之交臂,成為繼王家衛、楊德昌之後,第三位捧得最佳導演獎的華人導演。回想當年台灣「楊侯」二人在國際電影舞台交相輝映,如今楊德昌先生已逝去八年,只留下一鏡北宋遺風(《追風》),不見全貌,作為台灣電影新浪潮運動的另半壁江山,侯導這卷唐代傳奇似乎是一份遲到了八年的迴響。

此為前語,不盡嘆息。

誠然,我們面對的是凜冽的寒冬

「你是個成熟的人,

忠誠、公平、誠懇,

但是你有時候用這些品質來傷害、輕視、羞辱、擊潰他們」

————影片《冬眠》台詞摘選

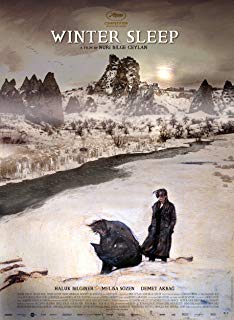

2014年是土耳其電影工業誕生100週年,值此之際,土耳其導演努里·比格·錫蘭憑藉影片《冬眠》摘得了第67屆坎城國際電影節金棕櫚大獎,成為第二位獲此殊榮的土耳其電影導演。藉由錫蘭先生冷峻幽長的鏡頭,世界再一次將目光聚焦於土耳其卡帕多西亞大地上的人們。我們看到,在這亞歐大陸板塊交接的一隅之境,在人類自詡的現代文明社會中,貧窮與富有、尊嚴與輕蔑、慈善與冷酷、虛偽與露骨、道德與倫理依舊在相互撕扯與對抗;丈夫與妻子、兄長與姊妹、主人與僕人、菁英與平民,形形色色的不同階層之間,伴隨著冬日的降臨,那殘存的餘溫正在逐步消解,話語與溝通已不再可能,荒涼的人際與階層的溝壑如同卡帕多西亞突兀又孤立的岩雕一般,堅硬地橫亘在大地之上。

在接受採訪時,錫蘭表示他深受俄羅斯作家陀思妥耶夫斯基與契訶夫的影響,而他最為欣賞的導演之一,是俄羅斯電影大師塔可夫斯基,錫蘭也希望觀眾能在《冬眠》中看到一絲契訶夫的靈魂。俄羅斯現當代文學藝術中對宗教以及神明存在的探求、對人類靈魂的思辨與拷問、對道德和人道深沉的呼喚以及濃厚的鄉愁與悲苦都極大的感染著錫蘭,影響著他的創作,錫蘭也被譽為「土耳其的塔可夫斯基」。我們在錫蘭緩慢又意味悠長的鏡頭語言中,可以看出錫蘭作為塔可夫斯基以及陀思妥耶夫斯基的門徒,身上所流淌的俄羅斯文學血脈,以及作為一名作者導演,致力於將電影這種藝術形式提升到文學作品高度的志向。

錫蘭的電影與歐洲藝術電影一脈相承,延續了伯格曼,安哲洛普洛斯等歐洲電影大師的氣質,並且一部比一部更深的向人性與社會的地心深處挖掘。錫蘭緊密地關注著人在社會生活中遭遇的窘境,不論是生存上的亦或是倫理道德上的,在其大量留有餘地的鏡頭中,我們同錫蘭一同切身感受著他人的遭遇,反思著自身的境遇。錫蘭在接受《外灘畫報》的專訪時講到,「所有的對話都源於我們的個人生活經驗,因為這是你唯一信任的東西,可以說我的每一個角色我都用靈魂體驗過。我把我的個人生活,以及我對身邊的朋友的觀察融入了劇本寫作。電影裡稍帶有一些對知識分子、中產階級菁英的批判,可以說這也是我的自省。」

一直以來,錫蘭的影片總是讓人望而卻步,從《小鎮》、《三隻猴子》到《安納托利亞》,錫蘭始終秉承著自己獨特的影像風格,從海風吹刮的博斯普魯特海峽,霧氣繚繞的安納托利亞草原,烏雲暴雨籠罩的城市,到魔鬼城池般的卡帕多西亞(被譽為「仙人的煙囪」),這些背景意向無一不是寂寥空曠,陰鬱寒涼,加之敘事模糊曖昧緩慢,大量留白,靠細節而非語言進行人物心理推敲,需要觀眾具有一定的耐心和心理基礎。與一部嚴肅主義文學作品一樣,《冬眠》雖不容近讓人接近,但是直面人類存在的源頭問題,揭示著人類的精神脈絡,剝去民族和地域不同的表象,承載著人類情感共通的價值,那即是:我們還有沒有愛的能力?所以錫蘭的影片,在電影大師鳳毛麟角的今天,顯得彌足珍貴。

《冬眠》時長196min,刷新了錫蘭之前所有影片的時長,對大家的觀影十足是不小的挑戰。雖然片長長達196min,《冬眠》並不讓人昏昏欲睡,影片被緊湊的戲劇衝突綿密地推進。《冬眠》也一反錫蘭電影人物惜字如金的常態,安排了大量的室內人物對手戲,在逼仄的空間內,利用精準強硬的文學性對白,直擊了人物的精神深處。錫蘭在接受採訪時表示,「我想要非常精確的對話。所以我必須用職業演員,而且是最好的那些才行,因為業餘演員或多或少都會改台詞。事實上,可以說正是這幾個演員,才讓電影得以成功。拍攝時,有時雖然台詞錯了,但他們的表演卻足以說服人——所以好的演員不會讓你察覺到台詞錯了,因為他們的表演使它們也得以成立。」《冬眠》之中相當大一部份戲劇衝突就是由錫蘭所講的這種短兵相接的純粹的文本力量推進的。這些尖銳的,資訊量巨大的人物對白加之細節刻畫迫使我們持續地思考,「讓我們自己做出決定,看看我們自己給予這個世界的形象,自己選擇賦予社會弱勢群體的憐憫和同情是否正確。」(美國《綜藝》評)

《冬眠》的敘事圍繞著已經退休的戲劇演員艾登展開,錫蘭通過四場主要人物交鋒,對艾登等人進行了四次大的解剖,讓我們在冬日的一場大雪中得以戳破人性虛偽的表象,迎來遲遲來到的甦醒。

在遠離伊斯坦堡的卡帕多西亞,艾登經營著一家景區內的旅館,旅館依卡帕多西亞獨特的火山岩地貌而建,艾登妻子尼哈爾年輕貌美,妹妹離婚不久,三人共同生活在同一屋簷下。這些分散荒蕪的,雕琢考究的灰黑色火山岩洞作為第一重隱喻意象,在影片伊始就打上了一層底色。艾登同時從父親那裡繼承了大量的房屋遺產,這些房屋在父輩時期就長期租賃給村子裡的窮人,房屋欠租已久。影片的第一個衝突就由此引爆,艾登和僕人哈迪亞在從城返村的路上說著起訴租戶欠租無果一事,行車途中突然被石塊砸碎了玻璃,險些釀成車禍。哈迪亞抓住了已經跳河的孩子,到孩子家後,和孩子的父親伊斯梅爾爆發了激烈的口舌,險些動起來,伊斯梅爾老實的弟弟哈姆迪拼命阻攔才避免衝突發生。在錫蘭精妙的調度之下,我們藉由這第一場衝突,即可看到幾位率先登場的主次人物的大致模樣:艾登隸屬於菁英社會,生活優渥,有管家僕人,善於說辭,行事謹慎,帶著想著要回租金又怕落下口舌的矛盾心態;租戶伊斯梅爾剛從監獄釋放沒有工作,生活貧困,態度強硬,不可理喻;伊斯梅爾的弟弟哈姆迪一直斡旋於租戶和艾登之間,說盡好話,處境困窘尷尬。期間,錫蘭將鏡頭分別對準了艾登和伊斯梅爾的院子,我們看到艾登的院落造型奇異,景緻錯落,而伊斯梅爾一家的院子雜亂荒蕪,擺放著廢棄物,在鏡頭持續地逼近的數秒鐘,破爛的家什被放大得清清楚楚。

於是,影片的第一條線,就沿著艾登和租戶之間的矛盾延展開來。哈姆迪低三下四地來請求艾登的原諒,談話間艾登失口否認起訴的事情,直到幾日後,哈姆迪再一次領著孩子來道歉。其間夾雜著的大量的細節描寫:哈姆迪連續兩天守候而艾登竟不記得是誰人何事,看到哈姆迪沾滿泥土的鞋子用腳輕輕地推了推,僕人給哈姆迪拿來的女式拖鞋,強迫孩子接受虛偽的親吻等等卑微、諷刺的意象,我們看到窮人活的如此小心翼翼,而艾登卻是如此冷漠,一直到孩子緊張到暈倒在地,這一場荒唐事件才暫時告一段落。藉著突發的微觀事件,我們清晰地看到橫亘在艾登們和伊斯梅爾們之間巨大的貧富差距與階層之間難以逾越的鴻溝,這種恩怨甚至延伸到了下一代人身上:當伊斯梅爾質問兒子的時候,孩子深邃的眼睛藏在眼窩的陰影之中,固執地抬著頭,絲毫不肯認錯,仇恨的種子似乎早在孩子身上紮下了根。之後離開時,錫蘭將鏡頭從破碎的車窗外側對準車中的艾登,裂縫佈滿整幅畫面,沉默有著審慎的力量。

平時為當地一家大報紙撰寫專欄,是艾登自恃甚高的精神財富,他終日沉浸在評論自己並不了解的信仰、宗教、精神乃是社會問題等領域,寫著不痛不癢的文章,還驕傲地自詡道:「我的王國雖小,但至少我還是王」。面對村里人生活的困窘,艾登冷漠地選擇了禮貌性的拒絕,卻為了一個毫無根據的讀者請求而慷慨解囊。為了取悅遊客看到樸素的風光,艾登刻意讓上山坡的不鋪石頭,卻從未想過村民在這條路上的辛苦。看到村里人捉襟見肘的樣子,艾登竟然把它當做反面教材寫進專欄,充滿鄙夷地寫道:「為了保持信仰,我們要為全村人保持典範,乾淨,一塵不染」。妹妹尼凱拉看不過眼,一針見血地指出艾登終日無事可做,在這些領域再外行不過,竟然自欺欺人,對不熟悉的事大說特說:「刨別人刨過的墳」來滿足自身的虛榮,博取一份虛名。尼凱拉尖銳地反問艾登:「你去過寺院麼,你祈禱過麼,你討論過精神嗎?」。被激怒的艾登反擊尼凱拉懶惰,放任自流,毒舌偏激,無聊之極,以致於落到孤家寡人的境地。在另一次關於「制惡」的高談闊論中,尼凱拉和艾登爭來強去,最後將尼哈爾也捲入其中。我們看到,圓桌周圍,三人之中,妹妹尼凱拉站在話語權的高處嘲諷著艾登,艾登則固執粗暴地打斷著尼哈爾,三人的關係中存在著明顯的控制與不平等。

錫蘭的這一刀划得開了艾登這個人物整個精神世界的優越感,這些文章不過是他精神層面的一些奪人耳目偽飾,內裡實則空空如也,他從沒有觸及過真正嚴肅的命題。而在這個家庭之中即便親如夫妻兄妹,人與人的價值觀、情感、精神世界也相去甚遠,缺少真正的慰藉。人們自私地,小心翼翼地守護著自己的那份領地,不許他人踏入,有時候交談越深,靠的越近,反而倒刺的中傷就越深。錫蘭在此對知識分子,乃至菁英階層的虛偽嘴臉與自私冷漠做了廣闊的反思,「我和艾登一點都不像,但電影仍可以說是半自傳性的。影片對艾登那樣的知識份子的批判,也可看作是我的自省,是我在探尋自己靈魂的陰暗面。」

鏡頭美學上,錫蘭依舊精當考究。在這場近二十分鐘的對手戲中,艾登兄妹坐在斗室,在精神層面相互肢解的時候,錫蘭只在兩人身旁各留了一盞孤伶伶的黃光,像兩團簇簇燃燒的冷火,在二人之間留下了大塊的陰暗地帶。錫蘭同時也給我們留下足夠多的思考的時間,在談崩的那一刻,尼凱拉充滿無奈地,不可調和地離開房間,鏡頭足足持續了一分鐘,我們看到她身形陰沉,端著手臂走了出去了畫面,艾登坐在那裡兀自嘆息,像是一座島嶼漂離另一座島嶼。

錫蘭的第三刀直指艾登的婚姻生活。艾登和妻子尼哈爾有著巨大的年齡差距。尼哈爾年輕貌美,而艾登已滿頭花白。透過兩人的隻言片語,就交代出二人雖在同一屋簷下,卻聚少離多,貌合神離的婚姻生活。整日忙於村鎮學校的慈善事業是尼哈爾生活存在的唯一的意義。為此,同樣身為女人的小姑尼凱拉認為尼哈爾是在趾高氣昂地裝聖女,想靠「救贖別人」養活自己,無異於向惡狗扔剩骨頭。艾登則從不關心尼哈爾的慈善事業,認為學校和學生不會有任何改善,唯一變化的是她們的名聲,會因貪污而變壞。然而艾登卻因為吃醋出現在了尼哈爾的會議上,二人發生爭執。強烈地征服慾望使得艾登不斷地糾纏此事,想要尼哈爾低頭認錯,最後「警察」一般帶走了尼哈爾的工作文件,留下尼哈爾一人在床上痛哭,二人的關係至此跌倒了冰點。我們可以想像當年這對老夫少妻有著怎樣甜蜜的愛戀,而如今二人分別住在旅館的兩端,這場婚姻也即將走入冬眠。艾登的生活似乎走到了窒息的邊緣,在臨走前,他多少有些的內疚的來到了尼哈爾的房間,在夫妻二人最後一次長對話中,錫蘭借尼哈爾之口,切中了艾登的高高在上的道德觀:「你是個成熟的人,忠誠、公平、誠懇,但是你有時候用這些品質來傷害、輕視、羞辱、擊潰他們」,總是試圖用道德良知來侮辱他人。可是即使是面對尼哈爾的哭訴,艾登依舊笑呵呵地認為是尼哈爾在耍小孩子脾氣。另一方面,錫蘭也對尼哈爾代表的青年群體動了手術,如此年輕的尼哈爾竟也軟弱地承認她享受著艾登的金錢帶來的生活,並不想真正的離開他。二人最終以尼哈爾的一句「我累了,如果你允許的話,我要去睡了」不歡而散。

艾登始終講著台詞一般的話語,滑稽而不自知。那句「演員最重要的就是真誠」成了對他最好的註腳,他沉浸在自己的世界裡,或許只有在舞台上的艾登才是真是的。而尼哈爾同樣生活在麻木的自欺里,喪失了生活的勇氣,情感的末梢在慢慢結冰,逐漸喪失了對愛的感知能力。二人的婚姻徹底走入嚴冬,進入冬眠。

錫蘭藉著夫妻二人的爭吵的力道一舉將《冬眠》推向了戲劇的高潮,所有的偽飾都已被去除,真向將不堪的地呈現在我們面前。夫妻分離後,艾登留給尼哈爾一筆捐款準備去伊斯坦堡,途中大雪吹刮,孤獨的艾登無家可歸,只得悄悄地投奔老友的農場;尼哈爾則拿著這筆捐款悄悄地來到了伊斯梅爾的家。尼哈爾想要用這筆錢改善伊斯梅爾一家的生計,同時彌補開篇砸車事件所造成的裂痕,一切都沿著尼哈爾的預期進行著,而伊斯梅爾的歸來讓原本緩和一些的氣氛最終結了冰。伊斯梅爾在數錢時的冷語揪起了我們和尼哈爾的心:「這是我們的英雄,尼哈爾小姐,向那些不如她幸運的人遞出橄欖枝,讓良心好過一些,所以你的出發點是好的,你計算過了,但是你記住,你面前這個髒酒鬼,沒法欣賞你的善意。」伊斯梅爾狠狠的盯著尼哈爾,慢慢地踱至熊熊燃燒的壁爐邊,將錢扔了進去。涉世不深的尼哈爾心中那一根支撐自身信仰的稻草就這樣被伊斯梅爾掰斷了,她失聲痛哭。是的,天真的尼哈爾沒有意識到,在村民的眼中,她與艾登的角色一樣,是曾讓伊斯梅爾一家蒙羞的人,而她卻為了滿足自身的空虛,藉著所謂的慈善事業,繼續利用對方讓自己扮演以德報怨的好人,再一次對伊斯梅爾的尊嚴造成了傷害。

在雪夜的另一頭,艾登在老友蘇阿夫農場和教師李文的暢飲。席間,三人漫談著信仰、價值、道德、革命等等巨天空洞的字眼,艾登卻因李文無心的一句話,再一次固執地豎起了自我的防禦機制,面對艾登糾纏不放。李文離席之前拍案而起,憤怒地引用莎翁《理查三世》中的名言道:「良心,無非懦夫們所用的一個名詞 / 他們害怕強有力者 / 借它來做搪塞 / 銅筋鐵骨是我們得良心 / 刀槍是我們的法令……晚安」,而艾登則不慌不忙地拉住李文的手,再一次爬上話語權的高點,一句一頓地回敬道:「我們整日疲於奔命 / 做出好似大有所為的假像 / 每天早上我都有絕妙的想法 / 整天卻在無所事事。」然後嘔吐起來。這也是錫蘭夫婦在影片中對知識分子和菁英階層做出反思的最後一刀,讓清冽的話語借酒醉人的嘴講出而混不自知,達到了和諷刺文學一樣的戲劇效果,留下了巨大而冗長的回音。

影片的結尾處,伴隨著沉靜的音樂,錫蘭讓我們看到了艾登人性的鬆動之處。我也願意相信艾登在進入這個生命寒冬的過程中,做到了些許的自省。艾登在歸途中意味深長地凝望著白雪覆蓋下的村莊,那樣的陌生,好像從未仔細審視過它一樣。村落像脆弱的卵一樣棲居在大地的表面,它看起來那樣安詳,沒有生活的波瀾。在落雪的庭院裡,艾登徘徊在尼哈爾的窗下,和簌簌流淚的尼哈爾隔窗相對,終於低下了高昂的頭顱,走下了王座。在這凜冽的寒冬之中,略帶暖意的絃樂終於悠悠響起,艾登在心中對著尼哈爾默默的念到:

我沒離開,

我沒能離開,

我現在又老又瘋

甚至變成了另一個人,

不管你怎麼想吧,

我不知道,

但是這個新的自我 不讓我離開 並不是因為你才留下,

伊斯坦堡沒有我熟悉的東西,

一切都很陌生 在別處也是,

我誰都沒有 只有你,

每一分 每一刻 我都想念你,

我永遠都說不出口 因為我太過驕傲,

讓我與你分離太過可拍,

也不可能發生,

但我知道你不再愛我,

我知道我們回不到過去,

我並不後悔 將我當從僕吧 抑或是俘虜,

讓我們一起生活 隨你的心意 原諒我……

在經歷了如此的人性交鋒之後,錫蘭引領我們看到了一種高於語言的存在,那種靜穆的力量伴隨著悲憫的情緒漸漸攀升,因此也請你放緩腳步,傾聽那渺遠的喪鐘之聲,看看身邊早已降臨的冬天。

2015.6.16

評論