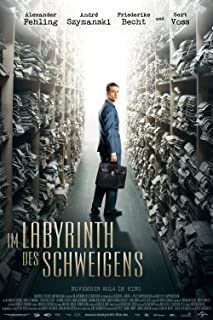

電影訊息

謊言迷宮 Labyrinth Of Lies

編劇: Elisabeth Bartel 朱利奧李奇亞雷利 Amelie Syberberg

演員: 亞歷山大菲林 Andre Szymanski 芙麗德莉可貝許特

缄默的迷宫/ 谎言迷宮(台) / 大话迷宫(港) / Labyrinth of Lies

導演: 朱利奧李奇亞雷利編劇: Elisabeth Bartel 朱利奧李奇亞雷利 Amelie Syberberg

演員: 亞歷山大菲林 Andre Szymanski 芙麗德莉可貝許特

電影評論更多影評

2015-07-05 00:08:47

轉:奧斯維茨審判中的罪與罰

作者:徐賁

出自:《東方歷史評論》

1943年10月30日,「莫斯科宣言」宣佈,同盟國將在戰後把犯有戰爭罪的德國人引渡給他們在那裡犯下罪行的國家,由那裡的法庭審理。奧斯維茨集中營位於波蘭境內,因此,在二戰結束後,被拘捕的奧斯維茨集中營德國納粹看管人員都交給波蘭當局處理。

1947年4月2日,波蘭當局在華沙對奧斯維茨的首任指揮官魯道爾夫·胡斯(Rudolf Hoess)進行審判,判處他死刑,並在奧斯維茨毒氣室旁的絞架上執行絞刑。1947年11月24日至12月22日,波蘭國家最高法庭又在克拉科夫(波蘭克拉科夫省首府)對其他一些奧斯維茨高級軍官進行了起訴和審判,判處23名黨衛軍罪犯死刑,其中21名執行死刑,另外2名後改為監禁。在這之後,又有許多階層較低的奧斯維茨罪犯陸續受審,被起訴的有617名,其中34名被判處死刑。這些審判後來被稱為「第一次奧斯維茨審判」。從1963年12月20日到1965年8月19日,在德國法蘭克福進行的對奧斯維茨集中營中下層納粹人員的審判則被稱為「第二次奧斯維茨審判」。

法蘭克福審判

德國對奧斯維茨納粹人員的審判相對滯後,從1958年起才開始進行系統調查,也主要是由於來自大屠殺倖存者的壓力。在法蘭克福審判中被起訴的有22名奧斯維茨人員,經審判後,有6名被判處終身監禁(西德已於1949年廢除死刑,終身監禁是最高刑罰),3名無罪釋放,2名因病釋放,其他罪犯獲刑3年3個月至14年不等。獲刑者後來上訴德國的聯邦最高法院,除一案外,全部維持原判。在這之後,在法蘭克福還進行過一些規模較小的審判,如第二次法蘭克福審判(1965年12月14日至1966年9月16日)和第三次審判(1967年8月30日至1968年6月14日)。

據奧斯維茨國家博物館的歷史研究人員估計,奧斯維茨的黨衛軍人數1941年約為700人,1942年為2000人,1944年4月為3000人,1945年1月達到高峰,黨衛軍人數男為4415人,女為71人。根據人員檔案,大約有7000至7200黨衛軍曾在奧斯維茨集中營服務。所有這些人員中遭到起訴的不足15%,但這個比例已經高於其他集中營的納粹人員。這是因為奧斯維茨知名度高於其他集中營,因此也更受世人的注目。

奧斯維茨黨衛軍也有在別的國家法庭上受審和判刑的。據現有的資料,在英、美、蘇、法和捷克共進行過11次審判,24名黨衛軍被定罪,有監禁的,也有死刑的。在對伯根-貝爾森集中營(Bergen-Belsen,也稱貝爾森集中營)看管人員屠殺罪審判時,也一併考慮他們在奧斯維茨的罪行,因為他們當中有的是從奧斯維茨調派過去的。對生產化學產品的法本公司(IGFarben-Werke)以及鋼鐵和重工業公司克虜伯(Krupp)官員的審判,也可以看作是奧斯維茨審判的一部份,因為這些公司都曾以囚犯為奴工。另外,建築奧斯維茨焚屍爐的化學家和企業家布魯諾·德希(Bruno Tesch)被判處死刑;為奧斯維茨提供毒氣的德格施(Degesch)公司總經理格哈德·彼得斯(Gerhard Peters)則在法蘭克福審判中被無罪釋放。

法蘭克福審判針對的是奧斯維茨集中營的中下級軍官,它的起訴目的和審判範圍都歸結為兩個基本問題:第一、奧斯維茨是什麼性質的集中營;第二、如何追究在那裡犯下罪行的具體個人的罪責。奧斯維茨集中營的性質是明確的,那是一個滅絕猶太人的殺人機器,納粹在那裡犯下了所有罪行中最嚴重的罪行,那就是「謀殺」(murder)。法蘭克福審判要追究的便是這個罪行。將追究範圍限制在謀殺,是為了法律審判的可操作性,而不是為了全面伸張正義。在這個審判中只追究謀殺的罪行,不等於說其他罪行不是罪行,而是說,其他罪行不在這裡追究。

僅僅只是追究個人的「謀殺」罪行,這後來成為法蘭克福審判受到不少批評的一個主要原因。這是因為,一個人「謀殺」,不僅是指他殺了人,而且是指他有個人的動機,出於他自己的本意而殺人,所以,如果不符合後面這個條件,法庭便不能判處他犯下了謀殺罪。2013年7月,打死17歲黑人孩子特雷沃恩·馬丁(Trayvon 馬丁)的喬治·齊默爾曼(George Zimmerman)獲得無罪開釋,就是因為陪審團不能確定齊默爾曼的「謀殺動機」。他明明殺死了一個人,殺一個無辜之人是不正義的,但法律卻宣告他無罪。這是因為法律只是法律,法律並不等於正義。法蘭克福審判遭遇的也正是這樣一個問題。由於它起訴的只是「謀殺」罪,它的審理範圍非常狹窄,在這個狹窄範圍內的法律審判結果是不能等同為正義的,當然,法蘭克福審判本來就沒有這個意思。

謀殺動機和被脅迫

審判罪犯的法律依據非常重要,沒有具有公信力的法律,審判的結果就會缺乏合法性,難以令人信服。由於法蘭克福審判是在德國國土上,在德國司法管轄區內,由德國法庭審理,因此它依據是的德國的法律。在這之前,紐倫堡審判(1945年11月20日至1946年10月1日)的法律依據是第二次世界大戰結束之際,美、蘇、英、法四國政府於1945年8月8日在倫敦通過的《國際軍事法庭憲章》。第一次奧斯維茨審判的法律依據是波蘭於1944年8月31日製定,並於1946年12月11日頒布的法令:「懲罰殺害和虐待平民和俘虜的法西斯-希特勒罪犯,懲罰波蘭國家的背叛者。」以色列處決艾希曼(他是殺害數百萬猶太人的「最終計劃」的主要負責人)的法律依據是以色列自己的一項法律[「納粹和納粹合作者(懲罰)法」],因為艾希曼是由以色列特工人員從阿根廷捕獲並在以色列審判的。以色列運用這項法律在國際上是有爭議的,因為艾希曼犯罪並不是在以色列的領土上,何況他犯罪時還沒有以色列這個國家。而且,用來審判他的法律也是在事後才制訂的。艾希曼犯下反人道罪,這是一個沒有爭議的事實,他自己也不否認殺人是罪。但是,他爭辯說,這不是他自己的主意,他只是執行而已。在後來的法蘭克福審判中,服從命令殺人成為一個關鍵的問題。

法蘭克福審判在考量「謀殺」這項殺人罪時,依據的是19世紀的德國法典。19世紀的德國和其他國家一樣,並沒有經歷過納粹這樣的極權主義和如此大規模的制度性屠殺。19世紀的「謀殺」相對比較簡單,法律對「謀殺」的界定也是由此出發的。那時候的法律所涉及的是作為個人行為的「謀殺」,謀殺是謀殺者自己「起意」,因他的個人動機而犯下的殺人罪行。但是,在20世紀的極權制度中,一個人殺人可以是因為服從命令,而非是因為他自己起意或有個人的動機。

法蘭克福審判依據「謀殺必須有個人動機」的原則,雖然看上去過時,但在戰後的德國法庭判決中卻是有先例可循的。1963年有一個名叫斯塔辛斯基(Bohdan Stashynsky)的蘇聯秘密警察(KGB)人員因1950年代在西德犯下的數件殺人案而受審。但是,由於他是接受KGB上司的命令而去殺人,並非他自己起意要殺人,所以德國法庭判處他的不是「謀殺」罪,而是「脅從殺人」罪。斯塔辛斯基一案成為西德法律判決的一個先例,根據這個先例,極權制度中的殺人罪行,只有那些「行政決策者」才可以被定謀殺之罪,而那些服從命令而殺人的罪犯,他們所犯下的都只能是脅從殺人罪。

在法蘭克福法庭上,「行政決策者」被界定為納粹時期第三帝國的最高領導層人員,而所有因執行他們命令而殺過人的則都是脅從殺人者。在他們當中,只有那些能確證是由於他們自己起意殺人的才能被判謀殺罪。

謀殺和脅從謀殺的區別意味著,一個在奧斯維茨毒氣室殺害過千百猶太人的黨衛軍看管,如果只是服從命令,那就只能判他脅從謀殺罪;但是,如果另外一個黨衛軍看管自己起意毆打一名猶太囚徒至死,則可以判他謀殺罪,因為他並不是在執行命令。有一個叫霍克(Karl Hocker)的黨衛軍中尉,他負責殺死了至少3000名囚犯,法庭判決他只是服從命令。就霍克而言,他服從本不該服從的命令,這固然是不道德的,但他犯的並不是謀殺罪,他以前從來沒有犯過法,戰後他也是一名守法的公民。因此只判決他7年監禁。而另一名黨衛軍卻因「在沒有命令的情況下開槍殺人」的罪名被判處謀殺罪。這樣的定罪好像有命令就可以開槍殺人似的。有批評者指出,這樣的指控很滑稽,也是很諷刺。然而,儘管這看上去近乎荒唐,但它卻符合法律審判的邏輯,也再一次證明,法律就是法律,法律並不代表就是正義。

法蘭克福審判的總檢察長弗里茲·鮑爾(Fritz 包爾)雖然接受審判的結果,但多次對審判的原則提出批評。鮑爾有猶太人血統,1933年有一段時間被關押在Heuberg集中營裡,後逃到北歐避難。他於戰後回到德國,幫助重建德國的司法體系。對於法蘭克福審判,他主張讓世人看清「奧斯維茨的體制」,在這個體制里,不只是少數的極端分子在作惡,許多普通人都積極參與其中,效力於罪惡的殺戮。鮑爾說:「幾十萬德國人參與……『最後計劃』,他們並不只是服從命令,而且更因為那也出於他們自願所擁有的世界觀」。當然,鮑曼所說的許多德國人的「自願」,是完全的自願,還是包含著「洗腦」和「脅迫」(duress)的因素,則是富有爭議且必須思考的問題。

「脅迫」的問題

法蘭克福審判向世人展現了一個具有普遍意義的體制內作惡問題,那就是「脅迫」。一個士兵或警察由於受到來自上司和組織的脅迫,迫於服從命令而開槍殺害或殺傷無辜的百姓,他應不應該為自己的行為承擔罪行責任?如果應該的話,又必須承擔怎樣的罪責?其他類似情況下發生的殺害或殺傷罪也會有同樣的問題。例如,在「文革」中的紅衛兵和造反派「組織行動」中將人打傷、致殘或致死的個人該不該追究個人罪責,如何為他的罪責定罪,也都會涉及脅迫的問題。被脅迫的犯罪不一定發生在專制的組織化環境中,但在專制環境中有比任何其他情況下更為極端和殘酷的表現。

脅迫指的是個人或者群體使用威脅、恫嚇、欺騙或者其他形式的壓力將其意志強加給非自願的另一方,令其按照脅迫者的意願來行動。為了達到目的,脅迫經常使用具有傷害性的手段來強迫別人合作或服從。一個人處在脅迫的處境中,不得不違反自己的意願或意志有所行動。脅迫可以採用暴力和威脅之外的其他多種手段,對人造成多方面的壓力,如失去工作和謀生手段、開除黨籍、降職或撤職、監禁、戴上政治帽子、連累家人子女,等等。這類脅迫經常是在整體性的極權制度中發生的。《布萊克法律詞典》對脅迫的定義是:「用非法的威脅或逼迫手段誘使一個人以他原本不會的方式行動。」這裡的「非法」是指一般社會的法律而言。在極權體制性的作惡環境裡,這樣做不僅是合法的,而且正是由制度特意設計的組織形式所要達到的統治作用。制度或組織對個人的脅迫與個人對個人的脅迫是不同的,它有更多、更隱蔽、更有效的手段,也有更為長期的控制效果。

只有在個人罪行被法律追究或個人(或集體)進行自我反思的時候,脅迫才會成為一個與制度環境有關的「問題」。平時,人們在體制內做壞事或作惡,對自己的行為很少會有所反思。他們往往會以為,人人都是這樣做事,事情本該如此。由於被宣傳洗腦,他們甚至會覺得自己所做的本來就是正確的事情(如對「階級敵人」的殘酷批鬥和迫害)。有的人即使感覺到自己做錯了,良心有所不安,但仍然會為自己開脫,認為這是為生存而「迫不得已」的事情(如為了保住工作的飯碗或不至於落得於「壞人」同樣的下場)。這類情況在「文革」中是非常普遍的。一個名叫王冀豫(1951年生)的老紅衛兵於2013年5月在《炎黃春秋》上發表題為《背負殺人的罪責》的文章,就談到了「文革」中自己被脅迫犯罪的問題,當然,其目的並不是為自己開脫罪責。

王冀豫是「文革」中北京「老紅衛兵」一派的成員。16歲時在一場武鬥中打死了人。他在自己的回憶中觸及了犯罪行為的脅迫因素,其中包括他所在的那個紅衛兵組織的「革命壓力」,以及外來的脅迫如何被內化為自己的「階級覺悟」。王冀豫第一次看到紅衛兵夥伴們兇狠打人,把人打倒後,再用硬頭飛行靴猛踹,被踹的人的頭在工人體育館水磨石地板上撞擊,他「禁不住撲到被打人的頭上大叫『別打了,太殘忍了,要把他打死了!』」但是,他這番言行被同伴認是「資產階級人性」的勸阻,「不僅沒讓大家住手,反而起了反作用。就在他大喊時,一個不知來自哪個部隊大院的高中生將他一把拽起來,對他一通訓斥:『你是什麼階級感情,你知道他是什麼人嗎?他是流氓,他是我們這個社會的渣子,他是人民的敵人!』」這種「文革」中常能聽到的訓斥和警告就是一種脅迫,王冀豫至今記得,聽到這一訓斥,「慚愧得我簡直就覺得自己的階級感情出了問題,我怎麼就不能站在無產階級一邊呢?結果我一咬牙,就投身在打人的行列中了。」五分鐘後,他比那些同伴打得更凶。王冀豫開始是「不得已」打人,無非是想證明白己能革命,但是很快打人漸成他的生活慣性和樂趣,他說:「文化大革命,我們為什麼說它是浩劫呢?就在於它摧毀了人性中最底線的那個堤壩,甚至作用到今天!」1967年8月5日,他在一場武鬥中用棍子打死了一個名叫王彥宏的同學。當年的12月14日,正當王冀豫準備回北京投案自首時,他被逮捕了。他在海口監獄被關押了近半個月後,被帶回了北京,又在北京半步橋監獄被關押了9個多月。

我們無從知道關押王冀豫將近10個月的法理依據。據他自己說,雖然他打死人有個人罪責,但他是「政治鬥爭的犧牲品」,因為他被監禁「沒有經過任何審判」,而許多其他打死了人的也都沒有被抓。法治國家裡的「脅迫罪」審理過程中,對脅迫必需要有嚴格的規定,必需要證實過失行為的「環境原因」(actusreus)和排除「犯罪意圖」(mensrea)。所謂排除「犯罪意圖」,也就是無法證明它的存在,這是無罪論定的原則。在法蘭克福審判中,「環境原因」是相當明確的,那就是下級納粹分子的行為緣自上級命令,但是,沒有個人「犯罪意圖」不等於無罪,因為提出被脅迫辯護實際上就是一種認罪。它並不否定犯罪的事實,只是對犯罪的懲罰要求減輕而已。在對殺人、傷人的刑事法律追究中,嫌疑人犯法的動機為何,這不在考慮是否有罪的範圍之內。但是,在「不得已」動機理由成立時,有可能減刑。因此可以說:「文革」中的打人、折磨人、殺人都是有罪的,「環境原因」只關乎他們行兇者的罪責程度,並不能為他們完全脫罪。脅迫若要成為減罪的理由,必需要能證明兩點,第一、外來的壓力確實是壓倒了行為者自己的意願(「我」實在沒有辦法);第二、這樣壓力確實大到足以壓倒具有一般勇氣的普通人的意願(「我們大家」都沒有辦法)。即便如此,是否允許,或在什麼程度上允許以被脅迫作為減罪的理由,也是一個政策的問題。有的可以不考慮被脅迫的因素(例如,解放後對國民黨人員的政治報復就是這樣的),有的則可以認為,雖然人們的勇氣有高有低,但在某些情況下,誰都可能因脅迫而做壞事或作惡,法律對人性的這一軟弱特徵應該予以考慮。法蘭克福審判所採取的就是後一種政策。

審判「普通納粹」的爭議與歷史意義

對於奧斯維茨審判的意義是有爭議的,存在著兩種不同的看法,一種是認為它讓許多實際參與納粹罪惡的德國人有了「脫罪」的藉口,因此是一個「失敗」。另一種是看到它對德國民眾的教育作用,並在這個意義上肯定它的「成功」。這兩種看法都有一定的道理,而它們都與媒體如何報導這個事件有關。

鮑爾是失敗論的一個代表人物,他對媒體報導法蘭克福審判的方式多有批評。他認為,媒體在報導中把那些定罪的殺人犯描繪成喪心病狂的惡棍,似乎在奧斯維茨發生的罪惡只是少數與普通德國人不同的、心靈特別邪惡的歹徒所為。他認為,簡單地把所有的服從命令殺人都看成是脅從殺人,以為有命令就應該服從,應該執行,那豈不是等於在假設這些命令本身就是合理合法的嗎?

鮑爾寫道,媒體對審判的報導方式助長了一種「自欺欺人的觀念」,那就是,必須為數百萬猶太人的慘死負責的,「只是少數的人……而其他參與者都只是由於害怕,或被強迫,因此才幹出了完全違背他們自然本性的事情」。親自參加法蘭克福審判的德國作家馬丁·瓦爾澤(馬丁 Walser)在一篇報紙文章中也寫道,新聞報導越是把那些罪犯寫得青面獠牙、十惡不赦,「就越是在拉大我們與奧斯維茨的距離。我們與這些事件,這些不是人幹的暴行無關」。這樣的報導給德國公眾一種虛假的心理安寧,「他們從對黨衛軍看守的定罪中得到滿足,覺得自己與他們撇清了關係,並認為事情已經有了定論,就算是可以過去了」。

鮑爾還認為,法蘭克福審判的法官對審判的失敗也負有責任。法官對罪犯的判決聽上去好像納粹期間的德國是一個被外國佔領的國家,大多數的德國人除了服從佔領者的命令,再沒有別的選擇,「而這是與歷史事實不符的。德國的那些狂熱的國家主義者、反猶主義者和仇恨猶太人的人們,沒有他們,希特勒的統治是不可想像的」。鮑爾始終在提醒德國民眾,不要迴避廣大普通人在納粹罪惡中自己的那一份責任,納粹統治時期的德國人並不是在外國人統治著,他們的統治者就是他們自己為之著迷的英明領袖希特勒。

儘管法蘭克福審判並不完美,但是,總體而言,它對德國人反思二戰期間的「罪過」和普通人應該擔負的道德責任是有教育意義的,德國哲學家雅斯貝爾斯曾稱為「德國罪過」的許多細節都由於法蘭克福審判生動而令人震驚地展現在世人面前。對普通民眾來說,細節的力量是遠遠超過哲學說理的。檢察人員和法官參閱了4000多種文獻資料,動員了19個國家的359個證人到庭提供證詞,其中包括211個大屠殺的倖存者。這場長達兩個月的審判引起西德媒體的廣泛關注。有兩萬多人先後旁聽了這場審判,其中有不少中小學生。這次審判教育了整整一代人,它對上世紀60年代末至70年代的德國激進青年一代(稱為「68一代」,68er-Bewegung)對納粹過去的反思起到了積極的推動作用,也對80年代對納粹時期的「日常生活」歷史研究(Alltagsgeschichte)產生過影響,而這種歷史研究本身則又再一次引起了許多關於納粹時期的社會環境與個人責任問題的思考和爭論。

從一開始,法蘭克福審判就抱有幫助德國公眾記住大屠殺的公眾教育目的。它在起訴中避免搞擴大化,與這個目的是一致的。即使是在對有限的罪犯進行起訴的過程中,它的目的也不只是給少數罪犯定罪,而且將審判的過程最大限度地公開,讓國內外的公眾可以通過審判展現的種種細節,充分了解大屠殺是怎麼發生的,德國人應該如何面對不久前的過去。這樣的審判不是搞運動,與我們所熟悉的那種先定百分比,然後像完成任務般地「挖出暗藏的敵人」,大規模的監禁和處決是完全不同的。

早在1943年的美、英、蘇德黑蘭會談時,三國首腦就已經商討了如何處理納粹罪犯,要不要大規模處決德國人的問題。史達林提議要處決五萬至十萬德國軍官。羅斯福開玩笑地對史達林說,四萬九千夠了吧?邱吉爾以為他們是認真的,不高興地說:「這是對為國家而戰的軍人的冷血屠殺。」但是,他還是同意要按1943年莫斯科宣言商定的那樣,對於戰爭罪犯進行審判。儘管如此,邱吉爾還是強烈反對任何「為政治目的的處決」。在波蘭、德國或別的國家進行的奧斯維茨審判,針對的是反人道和戰爭罪行,不是政治報復。政治報復本身就是非正義的,它在司法程序中進行,只能徹底敗壞法治,這也是我們從判決和鎮壓一些所謂的「地富反壞右」分子和階級敵人中得到的歷史教訓。法蘭克福審判與大開殺戒的政治報復是不同的,可以為今後類似的罪責追究提供經驗與先例。

法蘭克福審判的意義更在於它是徹底清算希特勒和納粹罪惡的一個有機部份。它追究的對像是在奧斯維茨犯有罪行的中下級看管人員,是五年多以前在波蘭進行的第一次奧斯維茨審判的後續。第一次奧斯維茨審判追究的是奧斯維茨的高級軍官,是紐倫堡審判的後續。然而,即便是在紐倫堡法庭上追究的也不是最高級的納粹黨魁,因為納粹黨魁希特勒、戈培爾、希姆萊、戈林在紐倫堡審判前就已經自殺了。戰後對納粹的罪惡的清算是自上而下的,階段清楚分明,而每一階段的審判又將罪惡的主源回溯到納粹的最高領導希特勒。這一整體的罪責清算因此而具有高度的公信力。試想,如果紐倫堡法庭會審判納粹的高層官員,而對希特勒本人卻做某種有所保留的肯定,那會是一種怎樣的情形呢?再試想,如果在波蘭或德國,一面審判奧斯維茨的各級軍官,一面又在肯定希特勒個人和納粹黨的「歷史功績」、維護他和這個黨的「歷史地位」和「威望」,那又會是一種怎樣的情形呢?更試想,如果希特勒的這面旗幟不倒,那又怎麼能避免對納粹的審判不是要嘛避重就輕、裝模作樣地走過場,要嘛就因為意識形態的重重禁區而根本就不可能呢?

歷史是沒有試想或假設的,但人們卻又總是忍不住要對歷史做種種假設,或是為歷史上發生的重大事件設想不同的可能。做這樣的試想或假設不是為了要改變歷史的發生,而是為了得出這樣一個對歷史的認識:歷史的發生並沒有什麼內在不變的邏輯或定則,是不同的人在不同的制度下造就了不同的歷史。

評論