電影訊息

電影評論更多影評

2015-09-02 00:53:50

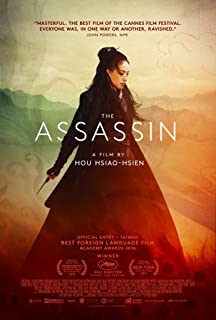

侯孝賢和《刺客聶隱娘》的青鸞舞鏡

文/故城

美國電影學者詹姆斯·烏登曾說,侯孝賢的作品屬於「近三十年來最難取悅這個世界的電影」。我們預設了一種後現代妥協,那就是以取悅更多受眾的名義,藝術電影媚俗的投靠大眾流行。而侯孝賢的電影,似乎天生抗拒這類妥協,始終用自己的方式探索電影的邊界,探索一種與西方話語對抗的,屬於東方的電影語言,從《童年往事》到《海上花》,從《悲情城市》到《戲夢人生》,再到如今改編唐傳奇的《刺客聶隱娘》,均是如此。

攜坎城電影節最佳導演的榮譽,《刺客聶隱娘》成為三十多年來首次在大陸院線上映的侯孝賢電影。但上映伊始便遭遇水土不服,大批觀眾中途退場,部份堅守影院亦稱「百思不得其解」,侯孝賢高度風格化的電影散文,讓大部份習慣於「觀看」/「被灌輸」故事的大陸觀眾難以理解。同樣的尷尬也發生在《悲情城市》,後者於1989年收穫威尼斯金獅,卻難以被普通的台灣觀眾接受。台灣電影學者李陀曾論證為何理解《悲情城市》是困難的,它的「非邏輯剪輯」(non-logical editing)背離了處於支配地位的好萊塢/西方敘事規範,挑戰了後者的西方戲劇傳統與寫實主義,突破了電影觀眾的觀看/認知習慣。

回過頭來審視《刺客聶隱娘》,觀眾會發現它的故事情節比看上去要簡單得多:涼麵殺手,奉命刺殺舊愛,動惻隱之情,自此相望於江湖。而造成觀眾理解障礙的是侯孝賢在敘事中做的減法。他把可能造成直接敘事的內容,變成一種密集、無序的織物,於是重要的內容往往是預設的,它們消失於大量「誘人」而無關緊要的事物,或斷裂的省略中。這考驗了觀眾的好奇心和感悟力,他們需要從侯孝賢若隱若現的精緻影像中尋找線索,連接電影裡所呈現的那些看似無關緊要、毫無瓜葛的事物(玉玦、面具、磨鏡),自行發現某種隱秘而曖昧的關聯和規律。

這像極了中國傳統繪畫的長卷畫,既有鬆散的故事情節又有繁密的物件細節,既有文人畫的意蘊又有宮廷畫的工筆。最關鍵的是,長卷畫與侯孝賢電影的觀看方式,都有著中國古典文化的歷史態度與藝術直覺。中國古人閱讀長卷畫,不像今天將整幅畫懸於長廊,畫面一覽無餘,細節之處只能略觀其概,他們雙手持卷,左手慢慢展開,右手慢慢捲攏,一幕幕畫面逐個觀看,所謂「移動觀看」或「移步換景」的概念均由此而生。這種觀看方式暗含一種東方式的思維方式,對局部有意無意的組合、連接,推演出全局(通過冥思、禪坐等),即「先見樹葉後有森林」;這與西方的「先有森林後見樹葉」全然相反,後者先有命題,再尋佐證,用邏輯(因果律、可證偽性)連接全局和局部。東方思維保留了全局的多樣性,所謂「盲人摸象」,每個人都可通過各自之「覺」,「悟」出「大象」的多種可能,而西方思維則保證了全局的唯一性,粗魯的用「少數服從多數」和「大機率的排他性」否定了其他多種可能。

侯孝賢和《刺客聶隱娘》,顯然在複製/探索長卷畫裡的古意,用數十個移動的中景場景,製造出晚唐中國一隅的世態人情,沒有特寫,也沒有讓一切清楚明白的解析性剪輯,它像長卷畫裡的多個「視覺散點」,透視他能想像的古典中國。觀眾的觀看快感,不再是「被動接受」導演價值觀的視覺刺激,而被一種「主動發現和創造」客觀事物隱秘之處的情趣所替代,那些斑駁的雲朵、漂浮的迷霧、山坡的脊線和散落的屋頂稜角(空鏡頭),正巧為觀眾梳理故事脈絡、延展主觀意向提供想像的空間和邊際。侯孝賢重構出一種東方式的蒙太奇,那便是法國電影學者傅東眼裡的「質疑格里菲斯和愛森斯坦體系的電影樣式」,有重塑東方藝術觀的野心。

從形式上講,《刺客聶隱娘》或許是《海上花》之後侯孝賢最與眾不同的電影,在我看來,也毫無疑問是華語影壇的傑作。問題是在所有這些光彩奪目的形式下,《刺客聶隱娘》到底在講什麼,隱藏了這樣深刻的意義,在內容上《刺客聶隱娘》也是部傑作嗎?它的形神是否統一?

在回答這個問題前,我想談談「文人情懷」這個概念。文人情懷產生於何時至今仍有爭議,但大都贊同產生於儒家尚未成為國家意識形態的年代(北宋前,而《刺客聶隱娘》所處的時代,恰恰處於晚唐這個關鍵時間節點),通常是指受過教育的、官僚階層的菁英中,存在一種時尚——「自發和悠閒淡泊的理想主義」,承載了無為而治的道家思想根基。魏晉時期產生的文人畫便是體現文人情懷的標誌之一,其擅長的水墨山水畫,常常描繪出世的隱士,一派道家樂土的景像。但這類人群畢竟是少數,他們的力量在當時微不足道,往往與主流世界有一層難以逾越的鴻溝。

侯孝賢看重「聶隱娘」,正是看重她骨子裡的「文人情懷」。聶隱娘所處的年代正值晚唐,其隱士身份註定了她是少數,與主流世界格格不入,她看似微不足道,像是一顆易被擺佈的棋子(嘉信道姑撫養她長大,授之以漁),但同時又有惻隱之心和正義感;她身懷絕技,本可通過刺殺舊愛田季安獲得正統的認可(入世),卻因心中之「仁」選擇「不殺」,從此卸甲歸田歸隱江湖(出世)。這樣一個矛盾的聶隱娘像極了現實中的侯孝賢,「文人情懷」正是侯孝賢一生追逐的氣質和座標。《童年往事》、《戀戀風塵》、《風櫃來的人》、《悲情城市》、《戲夢人生》、《南國再見,南國》、《海上花》、《最好的時光》,幾乎侯孝賢的所有作品都與「文人情懷」有關。到《刺客聶隱娘》,侯孝賢將南朝范泰《鸞鳥詩序》中的典故用於其中,同是一個「文人情懷」的隱喻,空有一身抱負,卻在世間難尋同類,偶見鏡中的「自己」,終不是同類。(試想多少人將侯孝賢與小津安二郎、溝口健二、楊德昌、賈樟柯等電影大師相比,侯孝賢本人對此亦默然不語,私以為侯的電影語言與所有其他電影導演均不同。)

在我看來,「青鸞舞鏡」,是全片的文眼,道出了侯孝賢一脈相承的「文人情懷」。影片有兩個類比,嘉誠公主之於嘉信公主,聶隱娘之於田元氏。嘉誠公主自比鸞鳥,其孿生妹妹道姑嘉信是她的鏡像,而嘉信看似與嘉誠同「形」,然其行事方式處處相反,嘉誠以「仁」維繫魏博與朝廷的均衡,而妹妹嘉信那裡則以「暗殺」異己維持朝廷獨大;聶隱娘步嘉誠後塵,也是那隻鸞鳥,而她的鏡像則是田元氏,聶隱娘本與田季安青梅竹馬,後因時事與田元氏結合,田元氏之位原本應是聶隱娘的,因此聶隱娘與田元氏亦同「形」(同「位」)。影片中,侯孝賢特意將精精兒安排為田元氏的化身,兩者合二為一,聶隱娘以「不殺」(「仁」)維持魏博的一時和平,而田元氏/精精兒卻以「暗殺」(奪王權、殺瑚姬)謀己事。聶隱娘與精精兒的決戰,實是隱娘看清自己鏡像真面目的關鍵,面具掉落之時,隱娘也終見「自己」,遂選擇歸隱,送磨鏡少年歸去。

同是鸞鳥,同時悲鳴。這又與侯孝賢與他所創作的《刺客聶隱娘》形成了一種互文:侯孝賢是這個時代的異類,他創造了一種與這個時代對抗的電影形式;聶隱娘是那個時代的異類,她的歸隱,是她與那個時代的對抗。每個時代,都有人重複「鸞鳥終究無同類」的嘆息。

忽見朴樹為《刺客聶隱娘》作的歌詞。「與故人重來,天真做少年」。一時悲喜莫名。

《海南日報》

評論