電影訊息

電影評論更多影評

2015-11-25 01:44:09

當我們看阿基•考里斯馬基的時候,我們在看什麼?

一部阿基•考里斯馬基的電影,它的特質何在?這是每一位觀眾在觀影結束後都會自動浮現於腦際的問題。阿基•考里斯馬基的電影如此不同,以致於我們無法忽視它的風格。

布封名言:「風格即人」。於是慢慢地,隨著影片的放映,我們腦海里自然浮現起一個胖大叔形象,我們總是不自覺地會把一部電影裡的主角當作導演化身(就像在費里尼的電影裡一樣):無產階級,滿臉嚴肅,正義,溫暖,還有點小浪漫。

*

這位49歲就決定息影的阿基•考里斯馬基看起來比這位主角玩世不恭多了。他說《薄暮之光》後不想再拍電影了,要去實現年輕時熱衷的夢想——寫作,這是要置才華與榮譽於不顧!蔡明亮不是也說《郊遊》是他從影生涯的最後一部嗎,近來還能不斷看到他的身影出現在影展。費里尼直言「拍片就像做愛」,讓一個電影人放棄這份樂趣,太難了。大概誰也沒有查爾斯•勞頓來得有種,不拍就不拍!

阿基•考里斯馬基還是拍了,2011年的《勒阿弗爾》據說將重新開啟三部曲(有望在十年完成,第二部在葡萄牙,第三部在德國,聽起來跟阿巴斯的「異域三部曲」蠻像的)。這麼不靠譜的事發生在他身上,實在也沒啥好大驚小怪的,在此插一句:貝拉•塔爾可別學勞頓,像考里斯馬基看齊。

*

據說《薄暮之光》原初只有59分鐘,為了上映,硬生生地加到了78分鐘,我們在影片中看到的很多與敘事無關的空鏡都是後期補拍進去的。拍這麼短,一個傳說是卡里斯馬基覺得影片一長,他的菸癮就犯了。不知道有意無意,男主角一根又一根地吸著煙,好像是在代替影院裡無福消受的廣大觀眾。

雖然影片時長只有短短的一個小時,但心理時間無疑被綿長了。一方面,基於觀眾對一個完整的故事的體驗:通過一個小人物被排擠、陷害、入獄等一系列事件的安排;另一方面,來自於電影自身的節奏,而這正是我想講的「風格」。

*

用同一種節奏把一部電影拍出來也就只有阿基•考里斯馬基一人了。機位的放置、每個鏡頭的長度控制,都在遵循同一種模式。

洗劫珠寶店,是慢吞吞的;警察入室抓人,是慢吞吞的;男主持刀刺人,也是慢吞吞的。這些鏡頭跟約會、喝酒、吃飯等這些日常活動沒有任何節奏上的差別。觀眾好像接受了這種反差,他們很清楚一部阿基•考里斯馬基的電影,它的標準組成是什麼。

但這種模式卻不像尤里西•塞德爾的規則用鏡(《天堂:愛》),那往往流露機械、冷漠的特質;也不像布列松(「模特」理論無疑啟發了一批電影人)的電影那般抽離;考里斯馬基的鏡頭裡隱藏的默默溫情。

作為一位警衛,他有責任不懼強暴與壞人硬碰;作為男人,他有責任照顧好一同約會的女士;雖然看見把珠寶偷藏在靠墊下的動作,卻沒有揭發她的惡行,反而束手讓警察把自己抓走;即便最後發現被騙真相,也沒有把怨氣發在女人身上。

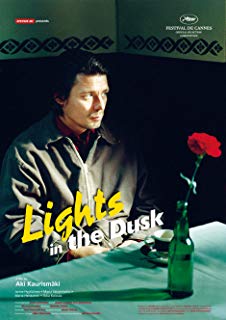

那個愛他的女人,通過一個轉身向觀眾表露了心意。信被撕,但愛還在。就像海報上那朵插在啤酒瓶裡的玫瑰,這是來自考里斯馬基的獨特溫暖。

評論