2015-11-26 04:27:40

【這時對那時錯:在這交會時互放的光亮】

************這篇影評可能有雷************

【在這交會時互放的光亮】

——看《這時對那時錯》

翻回今年7月的筆記:得知洪尚秀新片《這時對那時錯》(Right Now,Wrong Then/2015)已然拍攝完畢,平白地多了一份小小喜悅,這發片節奏真不枉至愛。趕緊忙完手頭的事,趕緊等到黃昏下班,卻原來期待早了,還沒上映。留個記號,但願沒有太多空格,早些沉入洪氏熟稔的小酒館小情緒和綿綿絮絮的對話,黯啞的、無傷卻留下隱痛的戀情。

——以上是夏天留下的記號。

【01/筆記一】

寺廟某個角落,萍水相逢的偶遇。女生溫婉恬靜,中年男人上趕著搭訕,約著同去附近咖啡館。影片開場寥寥數筆交待了他們的身份:男人咸春洙是個導演,因為弄錯時間提前一天來到水原;女生尹希靜是個畫家,以前做過模特。這是兩個角色撐起的電影,為了敘述方便,下文統稱男人和女生,沒別的意思,年齡上的區分而已。

男人有一整天的空白,他需要做點什麼,填補?差不多是吧。他穿了一件郵政綠色的棉服,外表談不上光鮮,也不算潦倒,混到人堆里轉眼就找不見的那種。從女生的驚訝狀態才曉得,他聲名卓著。

原本是陌生人,實在沒什麼可聊的。恰好女生說起敏感,於是男人就著女生的「敏感」猛誇一頓,就像狠抓住讓他脫離尷尬冷場的一根稻草。

女生表現得體,男人緊追不捨,跟著去了女生的畫室。她調色,純度極高的橙色,勾勒兩筆,似乎是現代派裝飾小品。男人繼續猛誇,她並不十分受用。男人接著約吃飯,有點難分難捨的意思了。灌了幾杯酒,男人稍有放肆,女生活泛起來,難怪常聽人說,酒是個好東西……

酒入愁腸,女生聊起自己沒有朋友的鬱悶,他有點接不上,空格。他出去抽菸,她忽然想起自己另有約會,並且邀他同往,他樂於相隨,兩人轉場。

在「詩人和農夫」咖啡館,又聊起女生畫作,他相當哲學地說:因為不知道,所以能知道得更多。呵呵,簡直是放諸四海而皆準的辯證法嘛。

他接著配合手勢開始闡述「那種工作方式」:真的沒遇到自己對的人的話時很難走的路,真的要敏感,真的要勇敢走到最後,才行的那種。女生似乎對號入座,但一位爽朗的大姐照直指出:這好像跟導演對作品的評論是一樣的啊,跟現在說的話幾乎是一樣的內容。爽朗得如同拆穿。此刻的導演是否感到某種尷尬?我沒覺得。若說,他從女生的身上看到了自己的影子,我覺得又有點矯情。

接著另一位大姐適時聊起關於導演的八卦新聞,適時得像是解圍。他只能坦白23歲就結婚了,女生沒說什麼,只是瞬間有些「走神兒」。他說那時候狀態非常不好,內心非常荒蕪。說話時他揉著胸口,以彌補語言無法形成的張力。此時鏡頭慢慢集中,彷彿優雅地撥拉開兩旁熱火朝天的聊天者,推向位於中間位置的女生,在鏡頭形成的對比和關照中,她神情落寞。女生推脫喝多了,離席去了另外房間。

女生趴在書桌上,男人過來問候,她讓他先走,他欲走還留,說了抱歉。

好聚好散吧。深夜,女生獨自走在回家的小路上,上坡,她走得很慢。鏡頭推向一尊在夜色中發著暖光的佛像,可能隔壁就是他們相遇的那個寺廟,也可能不是。

轉天的電影座談會,似乎與主持人話不投機,作為導演的他正言厲色,完全不似先前曲意逢迎的樣子,他說道:我和電影還有我所經歷的東西,還有你們的生活都跟那些語言沒有關係。語言的力量……真是搞笑,有什麼了不起的都去尋求這個?

導演沒交代前情,不知道與之前的搭訕失敗是否有關,他顯得有些神經質。

同時,有點神經質的音樂響起,上半場於55分鐘結束。

【02/筆記二】

下半場開始,幾乎以為重放了一遍,除了幾個鏡頭略有差池,進展好像更快一些。在反覆中有一些不對稱,讓人不由地想起兒時「找不同」的遊戲。好吧,從頭再來。

還是那座寺廟,還是那件郵政綠棉服,男人一邊曬太陽一邊小睡。音樂響起,女生已在場景之中,仍舊喝著香蕉牛奶,還穿著那件沾了顏料的外套。

後面的劇情,仍是咖啡之約,他慇勤地幫女生拎塑膠袋,到了咖啡館仍是以「敏感」作為開場白。

第二次提出像是一種強調了,但敏感並非他們的共同特質。作為一名藝術工作者,男人實在不怎麼敏感,有時竟很木訥。外貌已徑直衰老,心裡還住著一個有些村氣的毛頭小伙子。另外,和女生聊天全無技巧可言,全憑一腔莽撞幫著提氣。可能出於真性情?當他說道我們倆很像時,不由笑著念想這是多老的版本了?或許他是真的,不懂、不會、內心純真。

還是那間畫室,女生這回調了果綠,同樣純度極高,這回鏡頭沒有顧及到她的作品,他愈發信口開河。這回女生在兩人的關係中佔據主導。女生半是自謙,半是敷衍,男人天馬行空的過度詮釋當然源自對女生的過度好感,這點毋庸置疑,但要先瞅準謳歌的對象、或確定對方能接受才好。當他言道,就像有很多傷處一樣,有傷處有時候更舒服……女生有些惱怒,像訓斥一個不懂事的孩子。

這時,看出來他逃避窘境的一貫方式是外出抽菸,也是簡單易行。在天台上,男人繼續喋喋不休,絲毫沒受剛才不快的影響。兩人心照不宣,裝作什麼事都沒發生。

夜晚的小酒館,或許因為主觀感受,他們有些像老友重逢。本來聊得好好的,徒生波瀾。男人接著酒勁表白:我好像愛上你了……這回他坦白在先,說好像不能結婚。想到明天不能再見面了,他居然不能自控,失聲痛哭。

男人哭了好一陣子,斷斷續續地自顧自演繹由他擔綱、即將引領至高潮的劇情,女生不過是微笑頷首。男人此時不需要回應和鼓勵,他沉浸在突如其來的愛的能力及感受里,不能自拔。或許他有許多慾求不滿的隱情,或者經過多年不咸不淡的生活有些倦怠了,昏睡多年的愛此刻猛不丁甦醒了,他語無倫次,手足無措,非常倉促地上前迎接。在這個過程里與其說真愛,不如說他被自己感動了。

然而,佐以眼淚的表白又怎樣,他還可能重頭來過嗎?

僅就這段表演來說,男主角鄭在泳在一鼓作氣的推拉鏡頭裡,精確地表現出那種鬱結的、想接近又困於自身圍城,若放手又不甘的矛盾心理,有鋪墊,有層次,絲絲入扣,類似擰巴的狀態可圈可點。不能說不真實,只是沒法讓我感同身受。

還是那家咖啡館,女生乾脆就不曾在場。沒有了這層約束,男人得以大展作為:先是佯裝爛醉如泥,並為不入流的演技沾沾自喜;再者毫無徵兆地對著兩位初次見面的大姐寬衣解帶,他在發洩什麼?通過渾身解數不過是讓自己醜態百出吧,這算哪門子目的?之後,男人來到女生的房間,這回他主動提出要走。

冬日的街頭,兩人瑟縮著行走。女生的媽媽打來電話,她聽說導演的軼事,對女兒很不放心,而女生對「瘋子做的事情」居然很欣賞,她開懷大笑,在她眼中他忽然成了特別的人。倆人的情態如同十分青澀的小兒女,她吻了他的臉,影片的一抹亮色,倏忽而過。

轉天電影座談會,這回沒有那場未知原委的風波,導演和顏悅色。小雪中,女生趕來觀影,或許因為男人的青睞,她開朗了許多,眼神裡有亮晶晶的光彩。她專心致志地看他的電影,並說道:導演,我要把你所有的電影都看了。

看樣子不像是隨便說說的,更像是許諾。這算是接受了他的存在,即將開啟一段新的旅程是嗎?開放式的結尾保留了所有的可能性,他們的明天幾乎是明朗的,幾乎。

電影散場了,她走在漫天飛雪的路上。想起白居易《問劉十九》中的詩句:晚來天欲雪,能飲一杯無?心底有一絲暖流悄悄湧動。

【03/所謂重複】

電影落幕,極簡的劇情倒也沒多少可劇透的。

敘述的過程也是觀影者在梳理和擺放自己的「立場」。從觀影經驗或本心來說,《這時對那時錯》不算異常優質,若放在洪氏的「電影體系」中也不算特別高超,簡而言之它並非多麼出色。分段敘事、多線敘事,或者嵌套式結構並非洪氏獨創,但他多年來致力於此,運用得熟能生巧,時常有變化帶來的驚喜。

男人知道自己要什麼,譬如對熱情的女粉絲,他怕惹上麻煩堅決不去觸碰;再如當女生聽說了他在朋友面前的糗事兒,男人第一個念頭是她們不會控訴自己吧?對已婚男人來說,女生代表了誘惑、慾望,還有與以往不同的生活,對於在單親家庭中的女生來說,她從男人那兒得到從未有過的關注、欣賞、還有另外的世界,也算是各取所取吧。

女主角在咖啡館聊著:我就想什麼都不考慮平靜的生活,我可以感覺到,我活著,每天確認,一遍又一遍,就可以了。感覺她經歷過一些風浪,至少不像表面上那麼單純,應該是個有故事的女同學。當時覺得影片會如此這般、如此這般地滑下去,至少在低谷停留一會兒。但導演只不過虛晃一槍。

洪尚秀對重複幾近偏執,不僅題材、角色身份、還是一些細節,比如抽抽菸、喝喝酒、談談情等基本橋段。他混合著不同的資訊源,翻來覆去地拆解、衍變、遞進或深入,有點像國畫裡的暈染,就一種細微的印象,反覆加深。掠過即興與偶然的部份,他是否「記起很久以前發生在我身上的事情,一些情景,一些困境或者丟失的記憶」?或者說他是否在尋求一種內心的工整?

水準和基礎擺在那兒,也不必要非得超越,或者對於洪氏電影來說根本不存此類心思。不由聯繫一下週圍,國內導演新片出來動不動就滿大街叫囂著睽違數年了、超越以往了,好像又端上了什麼大餐,在洪氏導演那兒根本不在話下,也不算什麼問題,就是細水長流的意思。

當故事重複,保持不變的就是改變,就像這世界上惟一保持不變的就是變化。關於重複,還有想引一段他的訪談:我不會在每部電影中尋求新元素,我不覺得需要他們,怎麼處理相同的元素很重要。使我感興趣的生活中的困境和難題變化得很少……

我覺得這段話誠意十足,當然和自我辯解無關。就像你性格里有什麼缺陷,你就會面臨怎樣的困境,而且總在某個相對特定的區域或環節跌倒,再爬起。

洪氏電影中沒有應接不暇的劇情,沒有多少年的恩怨情仇,也沒有給誰造成巨大的傷害,我敬佩他不用「大詞」。聊到這兒順便想起最近聽一檔音頻節目,主持人口中頻頻拋出一個又一個「巨大」,非此不能造句似的,而聽者在疲於應對之後麻木不仁。巨大多了,才發覺也就不值什麼了。

差不多一天加半夜的光景,兩段式的敘述里幾乎沒有閒筆,所以夜色中的佛像,和遠處傳來的鐘聲,尤為美麗。洪尚秀骨子裡有一種文藝情懷,我覺得非常可愛,比如這部電影裡的「詩人和農夫」咖啡館,再比如之前《自由之丘》(Hill of Freedom/2014)中一本叫《時間》的小說,一隻叫「夢」的狗,這樣的命名既樸實,又詩情漫溢,對應著你我平靜地、通常是平淡無奇的生活。

當劇情不再是吸引觀者的惟一制勝法寶,可能才會在乎導演或影片的獨特味道,比如風輕雲淡,比如淺淺帶過,像一杯清酒的滋味。

【04/格格不入的異數】

在2015第68屆瑞士洛迦諾國際電影節(Locarno International Film Festival)上,《這時對,那時錯》(Right Now,Wrong Then/2015)獲得國際競賽單元最高獎項金豹獎(Golden Leopard),男主角鄭在泳獲得最佳男演員獎,可謂收穫頗豐。

此時正好讀到《重複與區別——洪尚秀自評》(文:羅傑•柯扎Roger Koza;訪:朱利安•傑斯特Julien Gester;帕拉多克斯 譯),可以作為觀影指南:

洪氏電影的敘事力度是基於延緩和拉伸時間,通過延遲動作加強角色的行為特徵,並由角色間的對話加以修正。我們發現所有洪氏作品都是同一個副本,同一個語法模式。《這時對那時錯》中的一小時被復刻了一遍,像是電影在電影裡翻拍了一遍。電影場景按相同順序再次出現,在重複中產生差異性這在洪氏電影中很常見,我們無法解釋其中緣由且很大程度上這是偶然的。角色的情感發展和某些情況下的劇情發展,積少成多,微小改變將導致大的變化。任何關係或者狀態的不確定性是重復和複製遊戲的前提。(……)生活在《這時對那時錯》的場景里並不是一件壞事。這是一部平和美麗的電影,且是稀缺型電影。

有這樣一種說法,即法國導演讓•雷諾瓦(Jean Renoir)所說:一個導演一生只拍一部電影,然後他將它打破解構並且重新塑造。(A Director Makes Only One Movie in His Life. Then He Breaks It Into Pieces and Makes It Again.)

在這個隊伍中,法國導演弗朗索瓦•特呂弗(Francois Truffaut)、法國導演埃里克•侯麥(艾瑞克 Rohmer)、年輕的泰國導演阿彼察邦•韋拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)等高舉「作者電影」(Le cinema d'auteur)大旗,還有美國導演伍迪•艾倫(Woody Allen)等具體實踐者,洪尚秀(Sang-soo Hong)也在其列,而且他常被人稱作韓國的候麥,或伍迪•艾倫。

洪尚秀在韓國電影中,以及他本人都是個異數,與電影工業化和商業流水線的出品格格不入。有評論認為他「以他孤傲的獨特形式提升了韓國電影的價值」。他堅持自己的風格和主題,用一部又一部小成本文藝片實現自己的存在,不僅艱難維持著幾乎一年一部的拍片節奏,而是在這勻速中還能保持一腔對電影本身的赤誠和熱情,像是一個寂寞書寫者恭恭敬敬的作業。不迎合,也就無所謂拒絕或堅持,就是生活本來的節奏,男女本來的樣子。同時,也對那些頑強地與周圍保持格格不入的人表示敬意,我覺得那是我們內心殘存的部份。

假如你熱愛某種事物,並為其付出足夠的努力和誠心時,也許你能走到更遠的地方,遇見更美的風景。看過他許多影片,感覺到他一直在從容地尋找途中,希望他找到更加粗糙的質地,有生命力的內在核心。

【05/無關對錯】

前幾天,老Z約我去他家看電影。他開始對這種「文藝+悶片」的類型並不十分熱衷,只是近年來在我極力慫恿下偶有涉足,而且起點頗高,令我特別有成就感。對於這部片子,我並非全神貫注,有幾個段落甚至有些走神,我還說他家這麼高級的低音炮音響,若只看洪尚秀的電影太可惜了。他看得比我帶勁兒,有新奇,也有由衷的讚嘆。或許對於諸如此類的電影,我變得吝於投入。

第二次看這部電影,是幾天後在午間辦公室,沒有打開喇叭,許多時候如同默片,什麼都不會耽誤。不知何時開始,窗外飄起細碎的雪……

影評人尼古拉斯•埃利奧特(Nicholas Elliott)說:《這時對那時錯》中的比較手法則是充滿刺激性的:它通過帶領我們逐漸迷失在一個充滿可能性的深淵裡,以它的方式讓我們意識到自己處在窺伺電影中每個細小區別的觀眾席上。對於這部探討真誠的電影,這是非常有趣的安排。(《電影手冊》714期)

真誠可否存在,或許只一瞬?但片中男女的真情流露未必發生在同一時段。他們是兩個不同的小世界,帶著各自的成長印痕,未來也各有各的軌跡,此間的融合與碰撞,尤其有限。縱然某一瞬間偶然交匯,還將必然地分開。洪尚秀在訪談中畫圖說明:圖中的兩個圓圈代表兩個獨立的世界。若你相信這兩個世界同時存在,一旦你發現它們間的關聯,兩個世界就會消失。一旦我們弄清了這兩個世界的關係,它們就走到盡頭了。還好,弄清它們的關聯並不容易。若世界存在無限的可能性,所有的疑問都將有活力,像是永恆的迴響一般。

走完同一條街,回到兩個世界。想起同樣處於欲進不能、欲罷不甘情境中的徐志摩寫下的《偶然》(1926):

我是天空裡的一片雲,

偶爾投映在你的波心——

你不必訝異,

更無須歡喜——

在轉瞬間消滅了蹤影。

你我相逢在黑夜的海上,

你有你的,我有我的,方向;

你記得也好,

最好你忘掉,

在這交會時互放的光亮!

在洪尚秀的電影中,沒有什麼是不可降解的,源自偶然的,還會歸於偶然,縱然其間發生了點什麼。偶遇,有時並非是隨機抽取,假如你正在尋找相似的人。只不過偶然相遇、共度一小段時間之後沒有更好,也沒有更糟,只是有些東西不同了,那一瞬間眼中的神采,也許導向虛無,也許是希望。導演為我們描摹了一種似曾相識的開始,也似有可能的結局,至於這時對那時錯,或者這麼近那麼遠,實在是無關緊要的事兒了。

【2015-11-25】

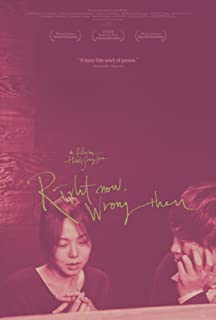

《這時對,那時錯》(Right Now,Wrong Then/2015)

導演: 洪尚秀

編劇: 洪尚秀

主演: 鄭在詠、金敏喜、尹汝貞

類型: 劇情

製片國家/地區: 韓國

語言: 韓語

上映日期: 2015-08-13(瑞士洛迦諾國際電影節)/2015-09-24(韓國)

片長: 121分鐘

又名: 錯戀(台);現在對那時錯

舉報