電影訊息

電影評論更多影評

2015-11-26 20:50:17

你能看出這是一幅革命者的肖像嗎?

《薄暮之光》中有幾處場面調度,類似地,都是先從主人公考斯迪南的面部鏡頭切換至人物群像,然後鏡頭慢慢向人群推進,像是導演阿基·考里斯馬基在代替主人公,用鏡頭去端詳和審視,鏡頭運動過程中,觀感也從主人公對相關者的視覺印象迫入心理境況。還有幾個「半主觀鏡頭」,交代過現場人物關係後,就停留在男主身上,這時,呆板的面部表情不再具有獨立存在的基礎,靜態鏡頭下是翻滾的情緒狀態……然而,在感嘆阿基·考里斯馬基精湛的技術表現手法的同時,它也只是淪為導演關懷人物的手段,深情卻不動神色,或許只有充分地理解芬蘭底層社會的生存狀態,才有自信用自己的鏡頭去代替人物視角。吝嗇的對話,細微的肢體動作,靜物繪畫般的構圖所呈現出來的平靜感,讓人感覺這個影像世界張開了雙臂靜止在原地,隨時準備給小警衛代表的所謂具有薄弱社會地位的群體以擁抱。這是影片給我傳達的人文主義精神,本該乒桌球乓的珠寶搶劫事件,以及社會對男主人公殘忍地心理侵犯和侮辱過程,始終是不悲不喜的視覺傳遞。導演沒有想通過角色個人處境的強化去激起憤怒,反而是在弱化個體象徵,悠長地描述芬蘭的社會現狀:芬蘭這個高度發達的北歐國家,差距懸殊的社會結構,為人性留足了變幻空間,歧視,敵意,傷害隨時都在打磨一個人,從價值觀到行為模式,這樣再回想影片開頭持伏特加的夜行人,就能更好的理解他們為什麼喜歡契訶夫,托爾斯泰多過普希金,為什麼他們有強烈的悲劇意識了。本來心懷驕傲感,有未來設想的警衛,一直在被動接受來自周圍的糾葛,這是發達的福利制度無法解決的問題,從監獄出來後,得到安置,考斯迪南以為可以重新開始,卻落入更大的社會困境。

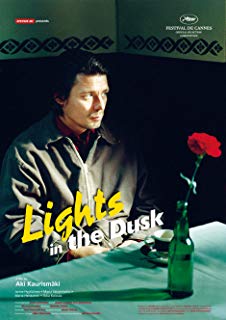

影片人物是一出恢宏悲劇的承受者,所以觀看過程一直保持著被壓抑狀態,但這種狀態在很長一段時間裡,是向上的,從警衛考斯迪南的主觀鏡頭可以看出他對自己所經受的,心存疑惑,這種疑惑不需要答案,至少當他拿起水果刀的時候還不需要,影片中僅有的「激烈」鏡頭隱含著對陰暗人性的反抗,基於的是警衛自身對光明的認識和堅持,就像影片的插曲《燈光》,流淌著憂傷中略帶浪漫色彩的旋律。導演讓鏡頭結束在這裡,受傷斜倚在車輪旁的考斯迪南,眼神開始堅定,像極了一幅革命者的肖像了。

評論