電影訊息

電影評論更多影評

2016-01-14 08:04:55

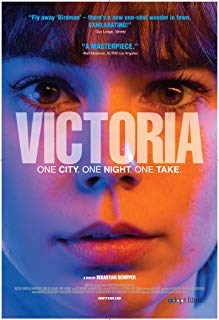

《維多利亞》:電影需要張力和侵略性

(芷寧寫於2015年12月3日)

具有創新意識同時也是備受爭議的導演安德烈·祖拉斯基曾說過:「取悅大多數人是世界上大多數電影的使命,但我不會這樣做。電影不僅僅是為人們的享受而存在的」。許多有著拍攝技術訴求或非主流觀點的影片,也往往具備這樣的個性,它們彷彿是為了承擔什麼革新的使命而存在的。

雖然不好含混而片面地將德國導演塞巴斯蒂安·施普爾歸於這一類,但他所執導的影片《維多利亞(Victoria)》確在表現形式上顯得個性十足,具有一定的視聽侵略性,在近140分鐘的時長內,只有一鏡到底的長鏡頭,也沒做任何的後期剪輯,隨著劇情的行進,衝突的升級,片中人遭遇了猝不及防的生活變故,也令觀眾感受到了貼近身心的刺激,心弦開始緊繃,且移不開眼。而一鏡到底的拍攝方式,在呈現緊張刺激的動態場面時,因難免擔心忙中出錯致使整個拍攝重新來過,會令演員產生不自覺的壓力和慌張,而這個壓力和慌張反而非常適合影片後段人物表現的需要,充滿了張力。

雖說一鏡到底已不是什麼新鮮的拍攝手法,但影片整體的完成度卻也值得主創們自豪一番,一氣呵成的呈現往往需要從業者們奉獻得更多,包括體力、腦力和協作,至少《維多利亞》的拍攝過程可以說是一次足以稱道的冒險,是一次很酷的拍攝體驗。追求形式上的完美,就需要盡力規避拍攝中可能出現的各種突髮狀況,因為太多無法預測、無法掌控的因素都可能導致整個拍攝前功盡棄,跟拍固然要給力,演員的走位、表達的水準也是重要的組成部份,可以說這是一次集體的縱情和磨礪,更能體現出一個團隊的協作能力和導演的掌控能力。

在夜色的掩映下,只用一個鏡頭,換了22個地點,在這裡,時間和空間已被合理有效的使用並壓縮了,並且,在這裡,攝影已不僅僅是個技術活,更是個體力活,攝影師端著一台佳能C300手持攝影機,因劇情的需要和人物的動態,必須迅速跟進,做出調整,以達到鏡頭畫面的最佳呈現效果,何況這部電影裡的追逐、逃跑等動態戲份並不少。據說在拍攝時一共拍了三條,施普爾選取了最後一條,大抵因這條達到了他所希望擁有的臨場效果。

在做演員時,施普爾名不見經傳,在導演的崗位上,顯得頗具才華,縱觀他的幾部作品,或許至少可以認為他是一位擅長拍青春片的導演,他所呈現的青春,有著青春的寂寞、迷亂、困惑,也有著青春的無畏、躁動和瘋狂,片中的維多利亞這個形象,似乎是寂寞迷亂困惑與無畏躁動瘋狂的混合體,這一夜最後的狂野,似乎是她對往昔十幾年鋼琴練習壓抑生涯的一次徹底釋放,也是她對來異國打工、寂寞度日的一次「報復性」癲狂,然而釋放不羈的同時,要承擔後果,年輕人總是在事後才清醒地明了。

片中,柏林凌晨的街道充滿著寂寥和「熱鬧」,安靜和「喧囂」,在這樣的夜裡,過過夜生活,搭訕陌生人,犯點小偷小摸的小錯,談點心性相吸的小戀愛,似乎非常正常……顯然這樣不緊不慢地鋪敘年輕人的生活,是有大用意的,當事件突發,當觀眾懷疑畫風兜轉、節奏銳進的時候,一鏡到底的拍攝手法則在提醒觀眾,這是一個不同尋常的故事,正在用不同尋常的方式講述。

該片的劇本只有薄薄的12頁紙,稍有經驗的人都知道,這12頁紙根本支撐不了140分鐘的戲,於是演員們有了相當的發揮空間,其中的許多對白都是臨場的即興,而這種真實生動的交流形成了十分自然的氣場,令感情來得合適,也襯托出了最終生離死別的悲慟。當然,或許正因為大部份對白的無劇本化,影片前半部份略微給觀眾疲沓無聊之感,當然,也給了觀眾長時間貼近角色生活、感知他們心性狀態的機緣,特別是女主角維多利亞那顆寂寞的渴望冒點險甚至期待「小毀滅」的心,為她最終決定加入到一場正常人唯恐避之不及的犯罪行為中,提供了相對應的性格基礎和情感鋪墊,而這些年輕人的結局可想而知,他們只是毫無準備地被迫進入到犯罪中,他們的智商情商根本不足以應對這些。

對一些觀眾而言,該片這樣執著的一鏡到底,還不加剪輯,在觀感上易造成因鋪墊過多、敘事冗長而引發的觀影難耐,影片結束時,在晃蕩了兩個多小時後,最後一個畫面為固定機位時(當然,這個鏡頭拍得很美且意味深長),相信很多人都長長地舒了一口氣。加之該片部份片段略顯誇大扭曲,於人物塑造上有著目的明確的勾勒,在評論上出現兩極分化的現象也屬正常,這也許就是導演想要的結果,畢竟他曾這樣說過:「我希望最大限度的擴展自由發揮的空間……電影不需要完美,而是張力和侵略性……」

(雜誌約稿)

評論