電影訊息

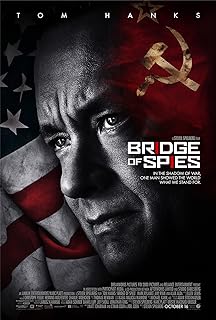

間諜橋 Bridge of Spies

編劇: 馬特沙曼 伊森柯恩

演員: 馬克勞倫斯 Domenick Lombardozzi Victor Verhaeghe Mark Fichera

间谍之桥/间谍桥(台)/换谍者(港)

導演: 史蒂芬史匹柏編劇: 馬特沙曼 伊森柯恩

演員: 馬克勞倫斯 Domenick Lombardozzi Victor Verhaeghe Mark Fichera

電影評論更多影評

2016-01-18 05:53:51

主義和情懷堵塞的《間諜之橋》

吸引我看《間諜之橋》(Bridge of Spies)的,是片名裡的「間諜」一詞。

我原本以為,這大概是一部諜戰片。

影片開始不久,劇中人物從撬開的硬幣中取出情報的情節,令我聯想起去年(2015年)在《國家人文歷史》微信公眾號上讀到的《一枚硬幣引發的疑案:蘇聯王牌間諜落網記》——該文介紹了前蘇聯王牌間諜魯道夫·阿貝爾在美國潛伏、活動、被抓捕和審判直至作為人質被交換回國的過程,頗具戲劇性,令人印象深刻——這個聯想不僅強化了我的「以為」,而且增強了對影片的期待,我相信,即使《間諜之橋》所講的故事與我讀到的文章原封原樣,也都稱得上精彩。

但是影片卻出乎我的意料。

難以想像的是,一部冠以「間諜」之名的影片,主人公竟然是律師而不是間諜;佔全片141分鐘95%的時間裡,那位魯道夫·阿貝爾的身份,要嘛是囚徒要嘛是人質也不是間諜!沒有間諜當然沒有諜戰,因此可以肯定的是,《間諜之橋》不是一部諜戰片。

《間諜之橋》的影片類型,百度百科定位為「劇情、驚辣、傳記」,豆瓣則定位為「劇情/傳記/歷史」。顯然,所謂「傳記」,並非指向間諜阿貝爾,而是指向由湯姆·漢克斯飾演的律師詹姆斯·多諾萬;所謂「劇情」,並不包括阿貝爾在美國的潛伏和活動,而僅僅側重於多諾萬擔任阿貝爾的辯護人以及成為美蘇兩國人質交換的中間人的情節。

製片人當然有權將影片冠以「間諜」之名,美國導演史匹柏當然也有權側重於宣揚美國律師的英雄事蹟,但是作為一名在網上千辛萬苦找到片源和中文字幕的觀眾,作為期待欣賞一部精彩諜戰片的觀眾,作為恰巧通過一篇文章了解故事背景的觀眾,我想說,《間諜之橋》的片名給我的觀影帶來揮之不去的違和感,正是這種違和感所帶來的糟糕的觀影感受,令我愈發以挑剔的眼光去打量和評論這部好萊塢大片,儘管從智慧財產權的角度而言,我和絕大多數中國觀眾一樣,還根本沒有影評的資格。

由片名引起的違和感,當然不是觀影感受的全部!實際上,更加令我目不暇給、頭暈目眩的,是影片傾瀉而出的各種主義和情懷:國家主義、愛國主義、自由主義、極權主義、個人英雄主義、懷舊情懷、家庭情懷、憲政情懷、友誼情懷、好萊塢式大片情懷、膠片拍攝情懷......

一部電影,當然總要表達點兒主義或情懷,以顯示政治正確。可是問題在於,在兩個多小時的片長里如此這般過多堆砌的主義和情懷,既讓影片的主題變得混沌模糊,又讓影片的內容變得臃腫龐雜;換言之,正是那些主義和情懷,堵塞了一道菜餚靈性和靈魂的自然升騰,使本應美味可口的大餐看起來猶如一盆索然寡味的大雜燴,直叫人可惜了那些鮮活的食材。

因此只能說,《間諜之橋》是大片,是政治正確的宣傳片,而並不精彩,亦算不上佳作。

不過,美國人尤其是好萊塢的大亨,跟我這個中國普通觀眾的觀感和口味似乎截然不同——最新消息說,《間諜之橋》獲得包括最佳影片在內的六項奧斯卡獎提名。好吧!在我看來,最有可能獲獎的,或許是此片的導演史匹柏,今年正好年屆古稀的他,也該拿奧斯卡的終身成就獎了。

評論