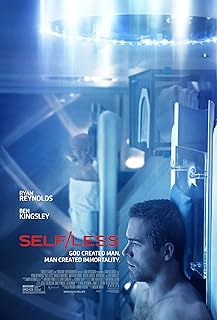

電影訊息

電影評論更多影評

2016-05-09 17:19:01

解讀《幻體》:實景角色扮演,非我之軀他人之顏

文/夢見烏鴉

這是一部描述「記憶移植」的電影,《幻體:續命遊戲》。整體三星半吧,我比較喜歡這種概念先行的作品,只是製作成本有點低。

「假如記憶可以移植」,這句話是不是聽著有點耳熟?

從高考題到好萊塢電影

沒錯,這是個暴露年齡的黃金時機,在十多年前的某次高考,一位高考出題老師腦子一抽,把我們建設祖國、一腔熱血的命題作文改成了好萊塢大片的片名,絕大多數考生面對這個「假如記憶可以移植」的作文題目時,用句時髦話來說叫做「我已方」。

這個問題直接暴露了中國電影如今為什麼不如好萊塢電影原因。如今國產狗血青春片、裝逼恐怖片、弱智愛情片的編劇們,當年估計都是看見「假如記憶可以移植」這個標題不會寫的考生們。給你們一個好題材作業都不會做,就只能拍爛片了。

話又說回來,很久以前的高考作文命題之所以火爆,正是因為這個題材好萊塢科幻電影的選題之一。

從《全面回憶》到《強殖入侵》都是記憶移植的代表作,甚至《阿凡達》與《全面啟動》,都有記憶移植的噱頭在其中。非常經典的科幻設定,是科幻電影「技術恐懼」流派中一個很特殊的「異化人性」類型。

「異化主體」類科幻電影

這類作品特徵不是很明顯,很多科幻電影中,都有比較明顯的技術恐懼因素,比如人工智慧(《機械公敵》)、生化技術(《侏羅紀公園》),而「異化主體」類作品則沒有過重的技術因素,其特徵如下:

一、技術基礎並非依照科學規律,可以是外星人技術,也可以腦洞大開。

二、電影中會出現「異化主體」的設定,是由「非己」或「他人」的異化現象構成的二元行為統一體(區別於複製人)

三、技術並不是電影探討的核心,而是主要描述技術手段之下,對行為主體和世界的影響。

《天外魔花》、《極度空間》、《傀儡主人》都是代表作,這些作品噱頭簡單,人類讓外星人「上身」,所看到的「異化主體」不是人類,而是外星人,就是「雀占鳩巢」的故事,某種意義上《阿凡達》也是一樣。它們更多是在描述異化後的現象,對「異化主體」身份的思考,這類設定倒是在恐怖片比較常見,最著名的是《萬能鑰匙》,簡單而言,就是被「鬼上身」之後,我們怎麼辦?

《幻體》也屬於此類,與很多「記憶移植」作品不同,大多數「記憶移植」類電影都是展示移植記憶因素下角色的行為,我還是是原來的我,只不過要找到曾經的過去,比如《全面回憶》。而本片討論的是自己意識在他人主體之下,對自己異化身份的確立。

「非我」與「他人」

電影中的主角是「死侍」瑞恩·雷諾茲,但其身上卻是本·金斯利的意識,典型的「異化主體」。瑞恩·雷諾茲的肉體與本·金斯利的意識構成了一個二元的行為統一體,前者是傀儡,後者是主體。

電影設定了一個觀點,把將死之人的意識轉移到他人身上,從而獲得「續命」,不過《幻體》的核心內容並不是在討論移植對主體本身的影響,而是討論對於他人的影響。瑞恩·雷諾茲的主體身份,甚至逐漸復甦的意識,本·金斯利處在這個「異化主體」的尷尬環境之下,其行為決定了故事發展走向。

電影節奏平和,主要矛盾激發點在於「異化主體」對自己的身份判斷,當後者的意識在無意之間突然強加給主人本身時,人性化的思考就成了電影的論點,意識主導主體的大環境下,對於本金斯利來說,軀體是「非我」,對於死侍,意識則是「他人」,原本的二元行為統一體變成了矛盾的統一體,好比精神分裂,一個軀體裡擁有兩種人格,那種人格主導才是關鍵。

技術恐懼VS人性至上

如同大多數技術恐懼電影,無論是人工智慧還是複製人,最終的命題還是落回人性方面。讓溫暖的人性取代冷冰冰的技術,乃是這類作品一大原則。

《幻體》也是一樣,當代科學技術的大力推廣和在技術領域上應用不足是技術恐懼的一個客觀原因,而主觀原因則在於掌握科技手段的人類,作為主體,對科技的濫用,導致危機一觸即發。

其實所有展示技術恐懼的電影裡,都具有一個共同點,就是「技術至上」的破壞性,人類處在擁有一個生產力極為先進的社會,但這一成就的代價就是人性的缺失。

《幻體》乃至所有「異化主體」電影的寓意就在於,人在技術社會中沒有主體性,只是龐大社會機器中的零件,可以隨意替換,這個軀殼不中用了,換一個就行。而造成這種形勢的罪魁禍首,並不是科技本身,而基於上層社會的人們為利用科技來達到控制人類社會的目的,在這部電影裡,被簡化成為一個要按時服用的紅色藥丸。

要知道,在現實社會中個人主義價值觀普遍存在,科幻電影即便展示了500甚至一萬年後的世界,其價值觀體現仍舊是當代的,科幻電影無疑是現實社會的一面放大鏡,不僅是一種對於未來的憂患,還是一種對人類現在的行為的警示。

科幻電影概念先行

諸如《幻體》這類科幻電影,在一個比較「硬」的科幻命題之下,電影形成了動作驚悚的模式,主要討論人性。沒有什麼大場面與特效,完全依靠故事本身發展,可以說是中小成本電影,片中出現的每一個角色,腦門上似乎都大寫著兩個字——沒錢。

然而就是這樣的作品,處在技術恐懼類電影的大潮之下,還是告訴觀眾一個較為深刻的主題。原因很簡單:完全是由於概念先行。

★首先題材內容就設立了一個不錯的框架

★隨後的任務交給一個亡命天涯般的俗套內容填補

★最後結尾溫暖的人性戰勝冰冷的技術,點題。

非常簡單且流水線的電影,關鍵在於主題設定,誰說科幻電影都是大製作,這部就不是。而這樣的電影,為什麼華語拍不出來?

因為他們當年面的同樣的高考題,都不會寫。

評論