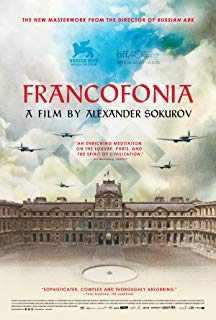

德军占领的卢浮宫/攻占罗浮宫(台)/罗浮宫法国疯(港)

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: 亞歷山大蘇古諾夫

演員: 路易度德隆科桑 班傑明烏澤拉特 Vincent Nemeth Johanna Korthals Altes Andrey Chelpanov

2016-05-28 08:31:34

羅浮宮佔領的人類

************這篇影評可能有雷************

講真第一次寫影評,只會寫直觀所見和自己的臆想。

【反正是歷史,其實也不存在劇透一說吧。】

【簡介】

這不是羅浮宮的故事,這是與羅浮宮有關的故事。主線是二戰期間被德軍佔領的法國、巴黎、羅浮宮,穿插以羅浮宮不同歷史時期中的人物與事件,但並不是單純的以小見大類的電影。正如電影剪接的一個片段中「開放期」的巴黎街頭的年輕攝影師們,對他們而言,攝影就好,無關痛癢,自有鏡頭和膠捲替他們消化時事的殘酷無奈和滑稽。導演也是如此,似乎是在拍攝羅浮宮長長的歷史時產生了很多無關的異想,也只有在此情此景下才能自然生發出這些體會。故事本身很隨意,想到哪講到哪,想起一個花絮或是一次揪心,就立刻切換鏡頭。

這是電影嗎?這是紀錄片嗎?我甚至不清楚索科洛夫究竟想讓觀眾傾向於哪一邊,或者,這就是他要的效果。關於二戰,關於德法,關於羅浮宮,關於藝術,關於時間,關於一切,不知真假,不辨虛實,只感到水一樣的憂愁,劃不開,也不知從何而來。

關於影片本身,我不知道那些專業術語該怎麼說,但是可以描述我所看到的東西。一個讓我很訝異又很喜歡的手法:長鏡頭裡畫面的變形。歷史影像資料、老照片、羅浮宮裡的藝術品等等。索科洛夫將鏡頭貼得極近,已有一種滑進景中的感覺,又將角度偏轉,將畫面彎折、扭曲,從不同角度漸漸貼近,給照片、畫調整光線明暗、進行遮蔽,靜止的畫面都活過來,延伸自己成為影片的片段。但為這些歷史資料畫面配的音:聚會時杯盤磕碰的響聲、積雪被踩壓緊縮時沙啞的吱呀聲、馬隊行過巴黎大街時的蹄響等等,卻有很明顯的不合拍、不適應。我想這並不是技術人員的失誤,而是導演很故意地在暗示些什麼,在表明這是如今對已往的重新解讀?表明如今永遠不能真正適當地看待過去?索科洛夫打破了電影拍攝時的諸多侷限,在戲中戲裡,敘述者與自己拍攝的歷史人物交流接觸;打板,甚而場記板上寫的就是Francofonia(德軍佔領的羅浮宮);直接對觀眾發問;歷史資料、特效與真實拍攝糅合不分;航拍鳥瞰長鏡頭中歷史景像與現實生活交融轉替等等。敘述者的聲音清晰又抽離,特意剝離掉多餘的噪聲,與敘述者拍攝影片中的聲音隔開,相比之下更貼近於觀眾。是現實與歷史的直接交流,也是導演與觀眾的直接交流。雖然已讓觀眾明顯感覺到敘述者與歷史交流的隔閡所在,可還在對話,還在尋求對話,還在交流,還有接觸。這是一廂情願的希望?還是對幻想破滅的調侃?所有所有的手法,原應給人以極力伸出現在的手去夠、去抓、去撈沉淪的過去的尾,執著地要與歷史相觸相知相理解的感覺。但因為索科洛夫對老照片、藝術品、光線、畫幅比變換、鬼魂等材料的靈巧運用,變得更像是一位可愛的歷史老學究在自己的歷史世界裡靜靜地漂流,不激烈,不懊喪,只是一下一下的回憶突襲帶來尖銳或是老鈍的痛楚。

「若我從未窺見過前人的眼睛,我會成為什麼人?在歐洲,歐洲性無處不在。我們並肩坐著,相互對視,發現我們都一樣。為什麼藝術,不願傳授我們先見之明?」索科洛夫借藝術閒侃了很多自己的看法,關於戰爭,關於和平,關於無奈的妥協,關於人性共通的對藝術的維護。影片主角雅克·若亞(Jacques Jaujard)和沃爾·梅特尼希伯爵(Franz Wolff-Metternich)一個是羅浮宮館長,一個是德軍藝術管理官貴族,兩人分屬敵對的兩國,因一紙法德簽署的《停戰協議》產生了交集。各自有對國家的責任,各自也有對藝術的責任。「因此市場上再次出現了滯銷品,你知道我指的是什麼嗎?它可能價值連城,也可能一文不值。但它的價格,永遠是由買方決定的。你猜得到嗎?猜不到?好好想想。我看你似乎猜不到。是和平,和平而已。平靜。和平總是可以用金錢買到,這場轟轟烈烈的戰爭在法國悄無聲息,法國士兵們紛紛返回家鄉。巴黎,有數以百計的博物館、圖書館、劇院、畫廊、學校、科技、手藝、工人、建築師、出版社、民主和習俗。你會為了所謂的原則、政治信仰、政治口號拋棄這一切,而引發一場殃及整個法國和巴黎的大戰嗎?」電影沒有詳細敘述兩人在「權力交接」後所做的事,而是在法國接受德國佔領這一大背景下,用市民生活等來烘託一種奇怪的臣服與合作關係。朋友嗎?同仁似乎更合適。「法國啊法國,你是多麼幸運,你的姐妹國家,德國,承認了你生存的權利。」索洛科夫想起了自己的國家,想起了曾經的蘇聯,相比下,蘇聯在影片中的色彩要陰冷低沉許多。屍體,廢墟,大雪,空曠的畫框,破敗的冬宮。電影結局定在館長與伯爵聽敘述者預告了自己的未來後懷著複雜的心理起身離開,並沒有延伸現實對過去的影響而變成科幻片,或許這是導演既坦白自己對歷史的臆想,又對歷史表示最大尊重的方式。

電影裡有一句話,第一次聽到就記住了。拿破崙的鬼魂說:「整個宇宙用以詮釋一件作品,卻只需戰爭來決定其隕滅何處。(The whole universe defines a work, and war alone decides where it will end up.)」喜歡前半句對藝術品的解釋,一件作品,是厚實打磨粗糙光滑的《拉奧孔》般的大理石群雕,還是輕薄交織盈透柔軟的《亞尼的死者之書》般的莎草紙,都是宇宙初始至今的凝練具化,多少多少巧合錯會托生。它們本無主人,只是借作者之心手誕生,屬於所有觀者,而一個個博物館、藝術館只是它們停宿休眠的驛站。那裡或許喧鬧或許無聊,而戰爭,卻將它們置於太多雙眼睛耽視著的錫鑞盤裡,搶奪,移運,沉沒。所以這句台詞其實也不必翻譯為「隕滅何處」,譯為「命定何處」好了。「盧浮啊,盧浮,也許,這博物館的價值遠超整個法國。誰會想要沒有羅浮宮的法國呢?誰又會要沒有冬宮的俄羅斯呢?沒有博物館,我們將如何是好?有時候,博物館看上去對週遭的一切漠不關心,只要他們能平靜就好。」羅浮宮自己沒有做任何努力,卻成為了世界的關注重心,因為自身的價值、館藏的價值,還有歷史的價值,情感的價值,回憶的價值,再去說什麼社會文化政治的價值,也是冗雜了。(在法語裡,羅浮宮是陽性,在此也用「他」來指稱。)他穩穩地座落在塞納河右岸,冷眼看著,自己雖是人類所造,卻也在數百年里眼見了自己的創造者是那樣脆弱短暫的生物,他會不理解嗎?不理解為什麼脆弱可以創造出穩固,不理解為什麼短暫可以創造出永恆,不理解自己為什麼被創造者膜拜,不理解自己為什麼偉大。「我們有如此傑出的作家、哲學家,我們的藝術家如此遠見卓識,因為我們深深地愛著人類本身。在羅浮宮,一切都是關於人類,人類的掙扎、愛恨、屠殺、懺悔、謊言與哭泣。」我們都是羅浮宮佔領的人類。