電影訊息

電影評論更多影評

2016-12-16 08:47:52

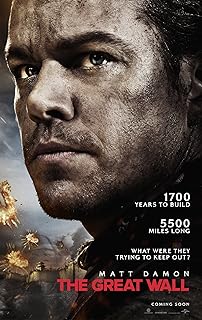

《長城》:電影本身不就是「饕餮」嗎

「中外合資電影」這個名詞我們早就不陌生了,如此國際化的詞彙總是充滿了很多誘惑性,就好像那句「中西藥結合療效好」的廣告語,讓我們能在大螢幕上同時看到自己喜歡的中國和外國的演員,或者用好萊塢的特效來講咱們中國的故事。然而中國觀眾被無情欺騙也不是一次兩次了,遠有《功夫之王》,近有《勇士之門》,背後的尷尬更像是中藥和西藥起了對抗反應,更別說時不時會有某些不要臉的國產片宣傳套路,說自己是《阿凡達》團隊打造的了。

《長城》似乎是真正對得起「中外合資」的意義了,尤其是擁有維塔和工業光魔這樣世界頂級特效團隊的資助,加上導演是我們很熟悉的國師,總會讓我們相信,特效絕對是有保障的,而即便是好萊塢的編劇,至少在老謀子的把控下,文化表達上應該不會太走偏,畢竟,演員們終於不用從頭到尾都說英文了。這樣的改變,其實是中國電影市場發展到今天的必然產物,而張藝謀順利接過此棒也不算意外。畢竟,論國際影響力,國內範圍的導演張藝謀說自己第二、也沒人敢說是第一了吧。說白了,《長城》其實就是老謀子不出國門進軍好萊塢的作品。

而事實是,《長城》真的是太國際化了,這樣的國際化,不是「中國的就是世界的」,而是原來「世界的也可以是中國的」。全片主要講一件事,人打怪獸,類似的題材,在好萊塢數不勝數,並且,通常都是以科幻片的方式出現。美國人民缺乏足夠悠久的歷史,所以總愛幻想未來,並且標榜自己在地球上的代表力和先進性,以及個人英雄主義的美國精神。看完《長城》才發現,原來美帝人民打外星人那套東西放在中國古代的背景也是可以說得通的,於是我們可以直接從傳說中找到「饕餮」的名字,設計出有青銅器質感的樣式,你看,多麼有中國特色呀。然而本質上,還是把一個通行的故事強加上了中國元素的標籤。如果以後廣電總局開放了,我們早晚有一天也會像當年打饕餮那樣去手撕外星人呢。於是長城變成了為了防禦饕餮而建的工事,本質上又和《殭屍世界大戰》還有《進擊的巨人》里建的高牆差不多。當然,咱們的長城機關重重,畢竟要對得起片名嘛,不然乾脆起名叫《饕餮大戰》或者《進擊的饕餮》好像也沒毛病。

這樣一來,好萊塢編劇在本片的存在感就很強了,全程套路滿滿,bug滿滿。比如,既然黑火藥那麼厲害,為什麼一開始一直不用,你哪怕說明一下因為黑火藥比較稀有,只有關鍵時刻才能用也是可以的嘛。呆萌同學的轉變也是有點突兀,您要非說這是真愛的力量可以抵過幾十年的顛沛流離我也是服的。「擒賊擒王」的設定實在是太《獨立日2》了,而且朋友們,這回幹掉反派的又……T……M……的是炸藥!

除了套路和bug,本片居然沒有一個配角的塑造是成功的也是蠻厲害的,是的沒錯,是沒有一個,沒有一個,沒有一個,重要的事情說三遍!請問諸位看完本片之後到底記住了幾個除了外國友人和景甜老濕之外的角色呢?記住了,只能說,你是那位演員的真愛粉。我能說直到最後字幕出來我才反應居……然……還……有……陳……學……冬老師麼!當然這也不能全怪編劇,據說老謀子自己也刪了不少戲,而角色的單薄也無形中加大了表演的難度,《長城》很有可能成為諸位小鮮肉表演履歷表上的一塊黑歷史。

如此不走心的《建國大業》式的數星星,加上簡單粗暴絕對夠份量的無腦特效場面,不乏霧霾突擊那種驚悚效果,還有各種朝你扔東西提醒你瞧瞧咱這3D多逼真,自然少不了老謀子標籤式的色彩運用,區分各個軍隊的隊服,還有最後《金陵十三釵》教堂附體的寶塔之戰,擊鼓陣仗、人海戰術、祭奠儀式又充滿了謀式行為藝術,所有這些形式上的飽滿與酷炫都塞進這短短的90分鐘正片裡,國內外通吃的圈錢意味溢於言表,這不就是「饕餮」嗎?

如果《長城》票房大賣,只能說好萊塢這種被驗證了100多年的敘事方法在今天依然是可以吸引國人的,而《長城》票房失敗,也許能說明觀眾對商業大片內容上的注重吧。饕餮吃到肉反哺了獸王就是勝利,《長城》賺到錢餵飽了投資方就是勝利,這註定是一部以票房論成敗的電影了。

最後,不知道為什麼,突然想起今年《釜山行》熱的時候,有人問中國電影跟韓國電影差多少的問題。

評論