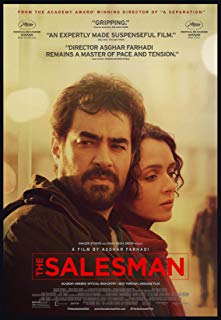

推销员/Forushande/Seller

導演: 阿斯哈法哈蒂編劇: 阿斯哈法哈蒂

演員: 塔蘭妮阿莉多絲蒂 沙哈布侯賽尼 Mina Sadati 巴巴克卡里米 Farid Sajjadi Hosseini

2017-03-06 10:04:55

情緒太多,而事實不再重要——「後真相時代」的推銷員之死

************這篇影評可能有雷************

剛剛結束的89屆奧斯卡將最佳外語片的獎項頒給了《推銷員》,伊朗導演阿斯哈·法哈蒂憑藉該片第二次摘得最佳外語片得獎項,這則消息在最佳影片的頒獎烏龍的所引發的輿論關注的襯托下顯得略為黯淡。由於特朗普簽署的穆斯林七國禁令,法哈蒂無法前往美國參加頒獎典禮,而他本人也拒絕出席的新聞在前段日子就已引發不小引起波瀾,因此《推銷員》的獲獎更是被很多人解讀為具有自由精神的好萊塢以及以學院派自居的奧斯卡向特朗普保守激進政策的一次「嗆聲」,甚至是好萊塢又一次為了體現「政治正確」做出的選擇。

回到電影本身,《推銷員》講述的是男主人公伊麥德是教授電影的教師兼職話劇演員和同為演員的妻子拉娜的遭遇,。二人正在為美國經典話劇《推銷員》進行排練,因為舊居瀕臨坍塌,不得不求助於劇組成員巴巴克向他臨時租借房間入住。前房客所遺留的物品還存留在房間遲遲未來領取,拉娜和巴巴克擅自絕定將她的東西搬出屋內,卻因此收到了前房客出言報復的恐嚇電話。在某個演出結束的夜晚,伊麥德因話劇審查的事宜被耽擱,於是拉娜決定先行回家整理房間,而悲劇就此發生。誤以為是丈夫按門鈴而沒有進一步確認,拉娜直接打開房門就進廁所開始洗澡,陌生男子乘機闖入。鄰居聽到了拉娜的呼叫和哭泣最初不以為意,最後聽到撞碎玻璃的聲音才察覺事情不妙,於是前來施救,期間陌生男子倉惶逃走,留下貨車在原地。伊麥德回到家後發現廁所一片狼藉和大片血跡,而拉娜已被鄰居送去醫院救治。遭到襲擊後,頭部受到挫傷的拉娜精神上受到了更嚴重的傷害,不願報警也不願一個人待在家中。她極力想要抹去這段記憶努力恢復正常生活,堅持在劇場演出卻因為精神恍惚而失態離場。處於鄰居同事流言蜚語和拉娜精神受挫的夾擊中的伊麥德則不斷地想要找出襲擊兇手。在鄰居口中,他得知前房客是個行為不端的女子,通過出賣身體換取錢財,而襲擊他妻子的人很有可能就是她的嫖客,而屋主巴巴克甚至也是她的客人之一。他甚至發現了兇手在家中留下的保險套、嫖資、手機和車鑰匙。通過這些線索,他找到了兇手留下的貨車,順藤摸瓜地找到了貨車所屬的一家麵包店和使用者。追隨著這輛貨車,伊麥德以搬家為藉口引誘貨車司機前往他的舊居進行審問。沒想到最後前來的是貨車司機的未來岳丈,一位白髮蒼蒼、女兒馬上要出嫁的老人。在談話中伊麥德發現老人恰好就是襲擊妻子拉娜的兇手。逼問過後,伊麥德得知老人並非受到他人指使,而是誤入他家見到正在洗澡的拉娜以為是前房客,而拉娜則受到驚嚇,在掙扎中撞到了鏡子。此刻伊麥德心中被復仇的念頭所佔據,他將老人囚禁於房間,帶拉娜前來一同指認兇手,同時要求他在妻子、女兒和女婿面前坦白懺悔。不想再次承受傷害的拉娜以分手要挾伊麥德不要向老人的妻女說出真相,而老人則因心臟病發倒地。倉惶之中,老人的妻女和女婿趕到,他年邁的妻子以為伊麥德夫婦救了她丈夫而連聲道謝。伊麥德在尷尬中最終未向其妻女吐露真相,而是把老人單獨叫到房間,把車鑰匙、手機、錢和保險套還給他,用一個耳光將所有羞辱一併還給老人。無法承受巨大壓力的老人在下樓過程中再次心臟病發,生死未卜。故事也在拉娜的出走中,走向終結。

「後真相」的奧斯卡:情緒太多 而真相不再重要

在我看來,《推銷員》獲獎,遠非其背後的政治局勢那麼簡單。無論從內容主題、藝術價值和現實意義上來說,《推銷員》都是一部值得推薦的電影。雖然它所講述的故事更多反映了伊朗社會的知識分子的困境,其中所包含倫理道德衝突更多地與宗教和習俗有關,但法哈蒂電影所一貫傳達出來的人文關懷恰好指向與當今社會所焦慮的問題:情緒太多,而真相不再重要。

「後真相」是牛津字典2016年的年度關鍵詞。它的含義是事實發生什麼不再重要,人們對事件所產生的情緒超過了事實本身。標誌性的事件是讓傳統媒體大驚失色的」意外「——英國居然脫歐,特朗普居然當選。

在電影中,妻子被襲擊的事件給男主人公伊麥德的生活帶來了天翻地覆的變化。在男權佔據主導地位的伊斯蘭社會,非婚性行為被視為違法,而女性在除丈夫之外的男人面前裸露身體都被視為不貞潔的行為。因此無論究竟在廁所發生了什麼,無論妻子是否真的遭到強暴,對於伊麥德來說他所受到的名譽損害都沒有區別。鄰居閃爍其詞的問候,無一不流露出對於拉娜乃至伊麥德的同情,在和沙納薩利夫人的對話中,伊麥德不經意得知最初發現拉娜的是她的先生:「你如果當時在現場,看到你妻子在廁所時的遭遇就不會覺得無所謂了。沙納薩利先生打開廁所門的時候,差點以為她已經死了」,這更是無形中放大了對他男性尊嚴羞辱。思想保守的鄰居在問候伊麥德夫婦的同時,也激烈地表達出對於買春賣春行為鄙夷和指責,某位太太就言辭激動地說道:「警察應該把那些人統統關進監獄,好好懲誡。」 這句話的指涉對象並不僅僅是施暴者,同時也是針對行為不端前房客。好事鄰居的流言蜚語傳到了劇組成員巴巴克那裡,於是整個劇院都知道了拉娜的遭遇。伊麥德身邊社交圈子裡,無論是目睹事情經過的鄰居、或是僅僅道聽途說同事,無一不認為拉娜的遭等同於被強暴無異。被訴諸於個人情感和信念所引導的輿論困擾,伊麥德逐步釋放出內心中被知識分子面具所隱藏的男權意識,憤怒和復仇情緒進一步升級,因而才會一意孤行,釀成之後囚禁、審問以及羞辱的導致老人心臟病發的悲劇。

《推銷員》的故事中,真相併沒有被篡改,也沒有被質疑,只是變得次要而服從於情感和偏見。在消息傳播的過程中,相比較於相信真相,人們似乎更相信感覺 ,相信自己的憤怒和恥辱,相信自己的受到傷害。而這些被情感和觀點所左右的流言,反過來作用於伊麥德本人,只願意去聽 、去看想聽和想看的東西。他不願意相信老人是無意闖入他家,不相信老人沒有發現家中陳設的異樣,對老人的家庭和困境熟視無睹,並拒絕將此事訴諸司法而執意要通過「以血還血,以牙還牙」的方式私下解決。這樣一個悲劇故事,儘管不牽涉網路時代、媒體和公眾,但它所刻畫的人性仍然具有廣泛的現實意義。從某個側面也折射出當代社會情感重於真相的失衡特徵。在這個資訊爆炸的時代,謊言、緋聞、留言廣泛流傳,呈現出真相的樣子,而真相本身變得不再重要。相較於主流媒體,網民更願意相信彼此,如出現與自己立場相悖的證據,人們傾向於無視這些資訊。

「後真相」這個詞同樣適用於《推銷員》獲得今年奧斯卡最佳外語片獎的事件。人們更願意相信,《推銷員》獲獎是因為其政治意義而非出於藝術的考量,是為了向特朗普政府顯示自己自由平等的姿態,而忽視這部電影本身的故事和價值。有媒體曾這樣報導:「儘管《推銷員》本身無關政治,但獎項的歸屬仍然引起了一部份業內人士的質疑,每一部入圍最佳外語片的影片都被與自己毫無關聯的政治局勢所裹挾,評委們有可能是為了反對特朗普和他荒謬的移民政策而把票投給《推銷員》。」如此暗示好萊塢在評獎過程中從政治角度考慮取代了藝術判斷,但我認為將《推銷員》獲獎歸因於「政治正確「的觀點顯然有失偏頗,並沒有對電影本身給予足夠的尊重。

戲中戲的鏡像:推銷員文本的互文意義

《推銷員》用較大的篇幅表現男女主人公一同參與演出的話劇《推銷員之死》。一方面,導演法哈蒂向這部他早年多次排演經典作品致敬。另一方面,用角色教授電影、排演戲劇的情節,隱喻自己的導演行為,這就形成了一種戲中戲的三重鏡像結構:表現美國大蕭條時代小人物悲劇的《推銷員之死》隱喻電影中兩性關係和中產階級的自由夢想的破裂,電影中排演戲劇的伊朗知識分子則隱喻導演自身在伊朗的處境艱難。

從結構上來說,這樣的戲中戲的編劇手法非常巧妙和精緻,打通內外,聯通現實和虛構,相互映照。但從文本意義上來看,同樣表現中產階級悲劇的《推銷員之死》與《推銷員》本身的互文顯得刻意而有失準確。通過《推銷員》,導演明確想表達的是伊朗知識分子所面臨的多重困境。危樓的瀕臨倒塌、陌生男子闖入襲擊是生存意義上的困境,而和話劇被審查、街坊鄰里同情之餘流露出的微妙情緒、拉娜不願報警坦誠受害以及伊麥德無法放下芥蒂對妻子愈加疏離則是社會意識形態的枷鎖。這種意識形態的枷鎖也體現在「性」的不可言說上,從頭至尾不曾出現的前房客實則以其他形式存在於電影中,伊麥德掃過她衣櫥時髦暴露的服裝、輕佻花哨的涼鞋時流露出不悅,鄰居討論及她時流露出蔑視和巴巴克在電話錄音中的言語調戲,無一不是以隱晦地方式暗示她妓女的身份,但除了「不檢點」之外,從沒有人真正點破這一點。拉娜在廁所的遭遇也成為一種不可言說之痛,拉娜自己希望將這段遭遇抹去,伊麥德的耿耿於懷,巴巴克的旁敲側擊,但事實上並沒有人直言道破那天晚上的事實真相。

儘管受到良好的教育、食用西方式的食物、過著現代化的生活,但伊朗知識分子的生活並沒有與傳統完全斷裂開來。從某種意義上來說,話劇劇場才是一個真正與外界割裂的孤島,在虛構的語境裡女性可以假裝不用頭巾遮面,妓女可以光明正大地出場。然而這終究是一個建構在凌空創作上的世界,返歸到生活中,他們一個個仍然囿於宗教習俗、社會法則,在逼仄狹隘的意識形態壁壘中處處碰壁,傷痕纍纍。

而這和《推銷員之死》在內容上並沒有產生更大的關聯和共鳴。《推銷員之死》是美國劇作家阿瑟·米勒創作的一部兩幕劇。作品描寫的主人公是有三十餘年推銷經歷的威利,逐漸在現實生活中失去事業能力的推銷員,把自己的一生都執著於他所認知的「美國夢」,並不懈地為之付出,然而夢想和現實生活的斷層使得威利最後自殺,為了死後的保險賠償給家人帶來福利。電影中著重植入的是《推銷員之死》中妓女與哈皮的對話、威利和妻子琳達的對話和威利葬禮的橋段。話劇本身有著強烈的現實批判意義,也許熟悉阿瑟·米勒和話劇劇本的法哈蒂對這部劇有著自己的解讀方式,但以威利和琳達夫婦對應伊麥德和拉娜則顯得意義不足,對應年邁的老人和妻子則意義過剩。美國夢的破碎背後是大蕭條的時代背景和美國夢的誇大和欺騙成份,從文本意義上並不能準確地和伊朗知識分子所面對的危機銜接得上,因而戲中戲的鏡像設置在結構上雖精巧,但在用意上未免有刻意和生硬之嫌。

舉報