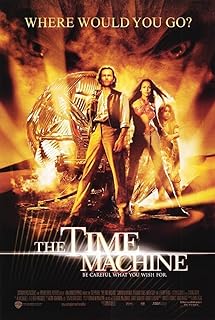

时间机器/时光机器/时光凶间

導演: 高爾沃賓斯基 賽門威爾斯編劇: H.G. Wells David Duncan (Ⅱ)

演員: 揚西艾瑞斯 蓋皮爾斯 傑瑞米艾朗

2017-03-24 20:32:40

http://zassili.blogspot.tw/2013/08/h-g-wells.html

************這篇影評可能有雷************

網誌圖文版 http://zassili.blogspot.tw/2013/08/h-g-wells.html

___________________________________________________________________________

科幻電影,時空穿梭是極受歡迎的題材;改變命運(《黑洞頻率》、《蝴蝶效應》、《扭轉奇蹟》)、或拯救人類(《魔鬼終結者》、《迴路殺手》),時空穿梭已成為科幻的神主牌,怎麼拍怎麼賣。《回到未來》三部曲,更奠定王者地位。歸根究柢,穿越之所以能讓觀眾買單、片商爽歪歪,無非抓緊了一個想像:「早知當初,是否如此?」當文明進入現代化後,地理空間、訊息傳遞、各種物質皆已被征服,慾望無窮的人們便開始把歪腦筋動向「時間」。

《回到未來》,馬蒂便駕著DMC-12跑車,扭轉雙親的過去、兒女的未來。《回到未來》雖為時空穿梭經典作,但論「血統純正」卻是不叫好也不叫座的《時光機器》(The Time Machine, 2002),改編自英國小說家H. G.威爾斯(H. G. Wells, 1866-1946)1895年出版的同名小說。在H. G.威爾斯創作《時光機器》前,世上並無時間旅行之作;甚至可以說,人們將「時間」作為探索的對象,是近代的產物。

以宗教角度來看,多神(泛靈)信仰中萬物有靈-各種自然現象、物質皆可以透過神話構築人的認知體系。因此,泛靈信仰有著無限擴張的本質:即任何現象皆應有對應的神祉。也因此,「時間」作為自然流逝的抽象概念,對古人而言亦屬於「不斷向前的單線發展」-用古人話來說,便是「逝者如斯夫,不捨晝夜」、翻譯成白話文「流水它帶走~光陰的故事~改變了我們~」。如希臘神話的命運三女神,便是透過編織、丈量、剪裁等動作,展示人的命運與時間的流動。猶太教發展出的一神信仰,更直接將世界的發展軸線,自創世紀直接書寫到最終審判,世界的始與終皆有定數。由此看來,古人對時間的發展概念一向是聽之任之,視為不可逆。

但至十八世紀起,宗教世俗化與人文主義的興起,使這套「自然時間」逐步鬆動。工業革命後,每項事物都在破除神秘;征服視野到達人所感知的每個角落。也是在此背景下,宗教被新時代撂下,人本精神(科技倫理)尚未趕得及與科技發展相呼應,「科幻」也在此背景下誕生。

科幻小說的源起,多推崇瑪麗雪萊(瑪莉 Shelley,1797-1851)於1816年在日內瓦湖畔別墅,與詩人雪萊(Percy Shelley, 1792-1822)、拜倫(George Byron,1788-1824)的鬼故事大賽中,所構思出的《科學怪人》(Frankenstein, 1818)(註一)。十九世紀科幻的先行者尚有美國詩人愛倫坡(Allan Poe,1809-1849)、法國科幻巨匠凡爾納(Jules Verne, 1828-1905,代表作《環遊世界八十天》、《海底兩萬里》等)、與英國的H. G.威爾斯。

與奠基於科技發展的凡爾納不同,H.G.威爾斯的作品流露出濃濃的「B級」味(請參閱好來屋電影台無限放映的災難片);火星人入侵地球的《世界大戰》、發明透明藥水的瘋狂科學家(《透明人》)、生物改造的(《攔截人魔島》)。只要看過相關作品,便可知H. G.威爾斯的B級味,皆來自對科技的不信任;持有先進科技者,必當傲慢、殘忍、蔑視倫理,最終自毀。以此而言,這位科幻小說家,反而是個反科技論者。

再回到電影《時光機器》。相信看過這部片的人,都會為前後風格不一感到困惑,也不解主角的解救新世界的動機,與未來世界的單薄。首先呢,電影前段「搶救未婚妻」的橋段,為電影原創,原作中博士發明時光機純屬科學實驗。至於後段未來世界為何崩解為部落社會、與主角的淺薄動機,是因電影刪除了H. G.威爾斯的創作核心:科技厭惡與社會主義思想。

原作中,公元802,701年,人類已克服了疾病、糧食等問題,人們無須勞動只需玩耍度日(22K表示羨慕)。於此生活的部落為「Eloi」-他們外觀有如小天使,沒有複雜的智慧與爭端,保留下來的只有兒童的單純美好,全無惡念。表面上看,這是每個烏托邦構想的終極境界-重返伊甸園。但,事實上,這個世界仍有另外一個部落「Morlocks」。Eloi不須勞動卻享有物資,是因為Morlocks在地底仍維持生產線,製作生活必需品。但在這個沒有貨幣交易的世界,Eloi付出的代價是「肉」身-作為勞動者的糧食。

在H. G.威爾斯的設計中,地上居民與地底民各代表了資產階級與無產階級、有產者與勞動者的最終型態。資產階級整握了所有資源(美好的地上),無產階級便於不見天日處製造生活用品。此種穩定的供應關係,自資產階級過度安逸、退化為天真無害的Eloi後,便開始逆轉:

「人類已經自殺了。人類讓自己堅定不移地走向舒適和安逸,以安全永恆的均勢社會為口號,人類實現了自己的希望。」

「我們忽視的是自然法則,即廣博的才能示對於變化、危機和麻煩的補償。與環境完全協調的動物是一種完美的機制。在習慣和本能失效以後,大自然才乞靈於智慧。」

電影去除了這項前因後果,使得兩方的部落的「未來感」與「寓意」被拔除,純粹降格為《阿凡達》、《強卡特戰紀》等異星世界,降低的電影內涵。H. G.威爾斯以階級鬥爭建構未來世界,也暗喻了另一項科幻想說大宗-反烏托邦。所謂的烏托邦,是今人以現有的社會觀、經濟觀,建構想像中的理想世界。而反烏托邦,並不是對理想世界的對抗,而是對現今體制的攻訐-《一九八四》、《我們》對應於共產主義,《美麗新世界》對應於科技掛帥。也許是為了「政治正確」的考量,抽去反烏托邦元素後,使H. G.威爾斯的精神蕩然無存。強行加入的愛情與冒險要素,無助於提升內涵。

______________________________________________________________________________

註一:《科學怪人》除了創立「人造人」此一經典形象外,更重要的是「科技」與「人性」的人格分裂;科學怪人與其創作者Frankenstein博士,實互為表裡。這種手法影響了後世的《化身博士》、《綠巨人浩克》等作。李不才希望哪天在椰子打到,會撿起這個題目。

閱讀參考:《威爾斯科幻經典》,中國:人民文學出版社

舉報