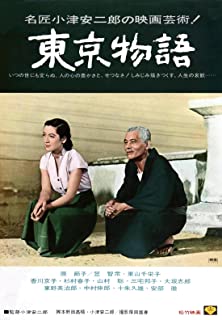

電影訊息

電影評論更多影評

2017-04-12 01:09:58

不編故事也不喝威士忌的日子是浪費生命

此文並不是這部電影的影評,而是關於小津的一生。

莫使金樽空對月的小津

關於喝酒,杜甫說李白一飲三百杯後,便自稱是酒中仙,堅守「人生得意須盡歡」這一信條的藝術家可是不勝枚舉。小津安二郎在完成《東京物語》的劇本時,還在日記末尾綴了句:「完稿。103天。喝空43個酒瓶。」他不僅比日本其他主要導演喝得多,還把喝酒這種習性視為獲得藝術創作力的源泉,若是能穿越到美國東海岸的「邋遢喬」酒吧,他估計要和海明威稱兄道弟、對酒當歌。小津在完成劇本時向來不喜單槍匹馬,作為他的左右手的編劇野田高梧,不僅能與他在工作上配合默契,而且在性情上也如出一轍。我們能從小津和野田的日記上看出,這個對劇本和演員要求苛刻的導演,竟然也有幽默活潑的一面。他在完成《浮草》之後的日記本上記錄著,這部作品並非得來全不費工夫,單看廚房中琳琅滿目的空酒瓶,就能明了這期間他和野田熬夜通宵其實是在杯酒話人生,可不是打發時間自甘墮落呀。小津鍾愛威士忌也是出了名的,在他的電影裡,酒吧都取名為若松或LUNA,而威士忌又是必需品。美國大詩人約翰·貝里曼總結得非常好,「不編故事也不喝威士忌的日子是浪費生命。」小津是真的既懂生活,又懂人生。像野田這樣高山流水覓來的知音,在小津過世之後,也緊隨其後陪他去另一頭飲酒了。酒逢知己千杯少,難怪小津的母親曾打電話向野田抱怨,擔心他從早到晚不停喝酒會把身體搞垮,但也無計可施。後來小津索性在蓼科買了一所山間別墅,和野田在那裡寫出了《晚春》之後的所有電影的劇本,當然也是為了方便喝酒。

靜物是情感的容器

在東方傳統藝術中,有一種表現手法叫做「留白」,為的是營造意境美。小津從孩提時代就慢慢懂得東方構圖的規則,那些看似普通和日常的靜物並不是用來象徵什麼,而是用來承載情感,起到移情作用。早在佈景完成前,小津就開始對著取景器忙個不停,以期達到理想的效果。後來拍彩色影片時,他親自挑選所有的室內物品的陳設,包括榻榻米邊緣的色彩,以及用於裁縫和服的布料等,甚至常從北鎌倉自己的家中帶來些物品(《彼岸花》中大量的道具就是這麼來的)。無論是擺放一隻名貴的「備前窯」茶壺,還是放置一隻空的啤酒瓶子,他都一視同仁,小心謹慎。現已是著名導演的筱田正浩,回憶起在為《秋日和》擔當助理導演時的情形時,也不禁感慨小津對道具的擺放已經到了令人覺得不可思議的地步,他站在那一直琢磨這些小物件的位置,直到整體構圖讓他覺得愜意為止。對小津而言,場景連貫性的打破是經過周密的安排和深思熟慮的決定而達成的效果,否則觀眾能一眼洞穿真相。他最中意的顏色是紅色,例如《彼岸花》中的紅色茶壺,或是《浮草》中的紅色燈籠,他有意在影片中以這種顏色來強調某些場景。還比如一些用於轉場的道具,像自行車、花瓶等等,這些靜物作為情感的容器,既容納了觀眾的情感,也引發了觀眾的情感,讓人霎時明白電影和人生所講述的是什麼。

獨特的劇本創作方法

小津曾說,拍電影,最困難的環節就是寫劇本。在他的劇本手稿上,鮮少看到描述性的文字,幾乎都是用圖畫來交代人物的關係和動作,這多少都得益於他業餘畫家的身份。然後把這些連環畫製成一張一張的卡片鋪在桌子上,場景正式安排妥當,才開始寫作對白劇本。劇本最初的創作構思並非小津和野田憑空想像出來的,和小說的創作原則一樣,多半要有個「藥引子」,或是取材於小津本人的真實生活,或是道聽途說來的故事。比如《獨生子》就來源於小津的個人經歷。《小早川家之秋》的雛形是一個瀕臨死亡的男人突然不治而愈。《早春》裡的故事是侵華戰爭之後,小津從亡友的遺孀那兒探聽來的。《蘿蔔和胡蘿蔔》是小津聽聞池田忠雄提起歌德的一句話:「最可鄙之事,是愚弄別人的幸福」,從而萌生靈感。之所以會創作《秋刀魚之味》,是因為碰巧讀到PHP上的一篇關於軍事道德重整的文章。小津在撰寫劇本的第一部,實際上是決定角色分派,他特別注意演員的性格,而非演技,他認為「導演要的不是演員釋放感情,而是如何壓抑感情」。小津對演員有這樣的要求,是因為自少年時起便觀看了大量的西方電影,他格外欣賞亨利·方達在約翰·福特鏡頭下的表現,也欣賞威廉·惠勒把貝蒂·戴維斯的性格詮釋得令人眼前一亮。他認為,作為個人的演員的真實性和成形中的人物的真實性應當是重合的,原節子就是最佳例證,許多人說她徒有其表不會演戲,而小津卻覺得她的表演最合乎「壓抑」,而非「釋放」。

表現手法哀而不傷

卓別林在有聲電影問世之後毫不客氣地說,自己在啞劇方面是首屈一指的,於是他又拍了人生中最後一部無聲片《城市之光》。電影中的流浪漢被賣花盲女誤認為是百萬富翁時,把一朵白玫瑰插進了他的上衣口袋,卓別林立在那裡無聲地笑著,靜靜的笑從他眼裡流出來,像眼淚似的流了一臉。這個片段永恆地鑲在了人們記憶中,也留在小津的心中。他深信,即便沒有對話沒有獨白,電影也可以把人世間的悲欣哀而不傷地表現出來。盧溝橋事變後,他作為日軍一員身在中國,親臨兩軍交戰,看著追擊炮彈咻咻飛來,聽著機關槍和大炮轟轟隆隆,在這些聲音和風中,修水河畔的杏樹花自顧自洋洋灑灑地飄散下來。世事大夢一場,人間幾度新涼,這樣的對比反而更加襯托出戰爭的悲壯。小津不光把這種文法應用在電影的畫面和人物對話中,在配樂上也從不囉嗦,他不讚成悲劇只用悲傷的旋律、喜劇只用滑稽的曲調,他希望音樂的選取可以起到雙重的感動。悲傷的場面襯以輕快的曲調,反而更增加悲愴感,觀眾通過一件件閒聞瑣事的疊加緩慢而又深切地體察到導致整個家庭分崩離析的根源。在小津的電影裡,總是能看到父親或母親孤伶伶地坐在空蕩蕩的房間裡,鏡頭並沒有聚焦在他們的面部表情上,而是遠遠地觀望著,背景音樂和窗外的綠樹鶯鶯語、平江燕燕飛更契合。小津是在克制中講述著愛、別離、孤獨、蒼老和死亡,人們雖對生活失望,但也報以微笑。

心有猛虎,細嗅薔薇

就像姜文說的:「不好(四聲)潘金蓮,你成不了西門慶。」小津從少年時代起,就拿電影當食糧。他不愛讀書,卻愛看谷崎潤一郎和芥川龍之介,不愛日本電影,卻對西方電影痴迷。他執拗任性,沒有按照父母的旨意去念大學,對於按部就班營營役役的生活不屑一顧,堅定不移要當電影小導演。後來他放棄小學老師的工作,回東京托關係進了當時著名的電影公司松竹,當起攝影部的助理,那年只有二十歲。即便那個年代去拍電影會被鄙視成不務正業之徒,他憑著一腔孤勇,也要做出一番事業給家人瞧瞧。功成名就之後,他明白拍電影和當導演都不是一蹴而就的,心境也已不同往日,回答後輩的詢問時說:「先做好學生的本分,讀書為先,再來談導演的修習。」小津最感興趣的,就是說不完道不盡的日本家庭。他很像同時代的畫家喬治·莫蘭迪,畢生以花瓶、玻璃杯和瓶子進行素描、蝕刻畫和油畫的創作。小津曾說:「我是『開豆腐店的』。做豆腐的人去做咖喱飯或炸豬排,不可能好吃。」把炸豬排和賣豆腐放在一起已然混淆大眾的視聽,這兩種味覺的共存反映了日本飲食文化中的對立關係。小津看起來似乎更親近簡樸日常的味覺,但濃郁厚重的食物也常出現在電影中,就像《秋日和》裡面中村伸郎和北龍二之間的對話,「羊棲菜、胡蘿蔔、香菇、豆腐」和「牛排和炸豬排」都能讓老人流口水,《麥秋》裡的主婦三宅邦子和二兒子同樣喜歡吃豆渣。這些細節告訴我們,小津風格絕不是為了強調在日常性的簡樸和儀式性的濃郁之間單純的二選一,只吃豆腐的人是不可能勝任導演之職的。

他的身體裡住著一個老靈魂

小津雖然說過自己比清水宏更有做丈夫的資格,可是清水很早就結婚了,製片廠的導演中只剩他還是單身漢。他一生未婚,和母親同住,母親為他挑選定製和服、指點他洗滌衣物,打理生活起居。這不禁讓人想起失明後的博爾赫斯幾乎完全仰仗高齡的母親,一邊照顧他的衣食住行,一邊謄寫他人生中最重要的作品。小津在追憶母親時寫過一篇名叫《這裡是楢山》的文章,傳說某個赤貧山村為減少吃飯人口,把家裡年過七旬的老人送到楢山等死。他和母親住在北鎌倉高坡上的房子裡,出入都要爬山,母親似乎已經認定這便是楢山。母親過世後,他在日記中寫下,「山下已是春光爛漫,櫻花繚亂,散漫的我卻在此處為《秋刀魚之味》煩惱。櫻如虛無僧,令人憂鬱,酒如胡黃連,入腸是苦。」他的外甥長井秀行說:「我覺得叔叔藝術成功的秘訣就是一生獨身。」這位俳句大師將這種難以言表的悲涼訴諸在電影中,便是一幕幕的男婚女嫁,孩子紛紛離開大家庭,只留下老人。他並不是抗拒什麼才一直單身,其間也與幾位女子傳過婚訊,為小田原清風樓的藝伎森榮寫下「獨自一人,手持你遺落的舞扇,打開了看,合上了看」的是他,把原節子推上影壇最高峰的也是他,原節子在小津去世後息影,終身未嫁。小津不是什麼情聖,他再庸常不過,生於嚴父慈母的大家庭,從小便習慣母親的呵護,又囿於母親的管控,希望有生之年好好伺候她。母親去世後,孤苦無依的小津時常喝得酩酊大醉,一年後便與世長辭,墓碑上只有一個字:「無」。或許人們會說小津看到的世界十分狹窄並且世俗,但他從個體出發,去探究大環境下的人們如何自處,而這個大環境的實質究竟是什麼樣的,觀眾自己去看好了,他不在意。 舉報

評論