2017-04-20 00:39:15

深田晃司的「幽冥影像」

************這篇影評可能有雷************

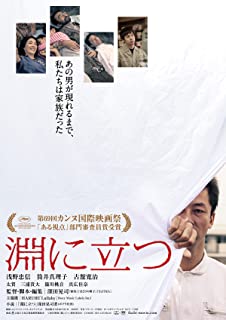

深田晃司在這部電影中展示出的風格,並不是一蹴而就。《河畔的朔子》(2013)完全是一種日常化的影像記錄,以日記體的形式講述了一個高考失利的女孩如何在一個海邊小鎮度過夏日時光。這部電影多少會讓我們想起侯麥或洪尚秀,他們都執著於用對話來刻畫日常生活的質感,其中沒有任何讓人感覺驚懼的東西。在接下來的《再見 》(2015)中,電影一開始的搖鏡將攝影機的目光對準躺臥在沙發上的女主角身上,從這種普通日常景像中已經誕生了一種恐懼感。在這部帶有想像性質的災難片中,深田晃司為我們展現出一幅末日圖景:核電輻射導致日本民眾逃亡海外避難,只有女主角與一個機器人遺留在這片被遺棄的國土。死亡籠罩著整部電影。仍然在摸索風格的深田晃司用一種傾斜變異的鏡頭來表現這種驚懼感,無疑會讓我們想起索科洛夫的風格(《母與子》《浮士德》)。而《臨淵而立》,或許讓他真正找到了自己的風格。

我曾用「幽冥影像」來稱呼空間-影像的某一類形態,其代表是河瀨直美與阿彼察邦的電影。兩位亞洲導演都在影像內部創造出穿越生死的景觀,讓電影的維度擴展到前世與來生。死亡籠罩在他們的電影之上,並在最日常的生活影像中並置進對死亡的恐怖體驗。在河瀨直美的電影中,攝影機微微的晃動模擬夭折孩子的視角(流露出無知與新奇),而阿彼察邦則用固定鏡頭來模擬超脫者向塵世的觀望,為的是剔除現實的蕪雜,達致超驗的情境。前者的「向死而生」恰與後者的「由死觀生」形成鮮明的對照。這也難怪,在這兩位導演的電影中,總會出現死亡的意象。因為死亡在帶走目光的同時,也在潛在地銜接影像。

這種創造影像的方式最早出現在安東尼奧尼的電影中:藉助於「消失角色的主觀視點」對脫節空間進行銜接。比如在《吶喊》中失去蹤跡被主人公尋找的伊爾瑪,《奇遇》中在島上離奇失蹤的女人,《一個女人的身份證明》中出走的女人。安東尼奧尼讓他的人物在電影中消失,並通過他們的目光將脫節的空間貫穿,突破了傳統電影模擬成人視角展開的敘述,我們因而被籠罩在一種靈異的、內心的目光之中。但安東尼奧尼構築影像的方式仍然受制於對一個理性、富有情感的成人的設定,真正對此突破的是河瀨直美與阿彼察邦。在河瀨直美的電影中,脫節空間是被那個夭折的孩子或已故的耄耋老者的視角所銜接,而不再是安東尼奧尼電影中那個「消失角色的主觀視點」。而在阿彼察邦的電影中,取而代之的是一位塵世的超脫者形象。

那麼,深田晃司的電影是否也可以被歸入「幽冥影像」呢?《臨淵而立》中,最為日常的家庭影像同樣也被賦予了恐懼之感。一開始籠罩在這個家庭中的是那個被殺死的無名者的目光,八坂第一次突然出現在戶外白晃晃的日光下,其身影被襯衫白色的光暈所柔化,喚起的正是這個潛在目光的感知。我們可以說,自始至終,攝影機的鏡頭都被這層目光籠罩,並將脫節的空間進行了假銜接。而女兒在影片過半時流著血躺倒在地,死亡的目光被深化,雖然我們後來發現女兒並沒有死,而是變成了植物人,但一個植物人的感知同樣脫離了正常成人的普通感知。這是生成-弱勢之人的方式,與河瀨直美和阿彼察邦,或是德·奧利維拉在其電影中創造的已然半入塵土的百歲目光是相通的。

比較下另一位同樣著迷於刻畫日常表象下恐怖與懸疑之感的日本導演黑澤清,也許會更加清楚。雖然恐懼同樣也能夠在影像內創生,但方式卻很不相同。黑澤清的鏡頭依然只具有一種機器功能,它並未像在河瀨直美與阿彼察邦電影中那般為觀眾提供嶄新的感知方式。在他的電影中,空間僅是一種物理空間。因而當黑澤清要讓亡靈進入影像時,他需要加入一些技術方面的處理,比如讓光影產生明顯的變化,或使用畫外的配樂來讓虛幻與現實並置於同一時空,這些是發生在《贖罪》與《岸邊之旅》中的情形。而深田晃司已經不需要這些簡單又蹩腳的方式,無論是《再見》還是《臨淵而立》,電影一開始恐懼就已經存留於最日常的影像深處,並慢慢地滋生開來。因而,當深田晃司幾次在影片後半程藉助於八坂的幽魂來表現章江的幻覺,實則墜入了黑澤清式簡單伎倆中。深田晃司完全有能力像阿彼察邦那樣在同一場景中並置入現實、回憶或幻覺,並令其難以分辨。而當他開始像某些糟糕時刻的河瀨直美那般故弄玄虛的時候,觀眾瞬間逃離了對「幽冥影像」的體驗。而這正是我們可以詬病深田晃司的地方。