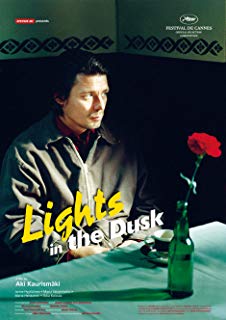

電影訊息

電影評論更多影評

2007-11-27 16:34:27

殘酷現實的寄望

看完《薄暮之光》我心中再次產生一種看電影很久沒有的拔涼拔涼的感覺,太他娘的孤獨、太他娘的絕望、太他娘的走投無路了,還他娘的讓人活嗎。而本片的底層主人公還生活在我們認為社會複利巨好的北歐,芬蘭呀!就像我看了摩爾的《醫療內幕》講述美國人在醫療內幕中的掙扎,也會想到,這還是在很多人艷羨的美國呀!所以,因為以上原因,這兩部片子在我看來簡直就是驚悚片了。

片中的主人公考斯蒂南在片中的表現,特別是前半段的舉動讓人的感覺用中國俗語講就是――廢物。片子一開始就顯得無比孤獨,被工友們看不起,酒吧想去搭訕又被冷漠的拒絕,想來些「義舉」又被暴扁,談戀愛又悶蛋的不行讓我看著都著急。於是,一個下層人士的形象和境遇被勾勒出來,他不富裕、孤獨、敏感、又很阿Q,一再說目前的工作是「暫時」的,目前的住所是「暫時」的,和很多底層人士一樣,他對自身的處境有些忿忿不平,他甚至有著一份孤傲而敏感的心,因而他身處底層,與上層保持隔離,同時又與同一階層的人格格不入,這也就使得他顯得更加孤獨。其實,片子一開場就揭示著考斯蒂南這樣的人的困境,他一開始就被工友們看作一個「娘娘腔」而鄙夷,在同一階層中他找不到同盟,雖然他有些生硬的試圖親近他人。接著,他來到一個顯然比較上檔次的酒吧,而非工友們去的那類酒吧,這表現出了他的微妙心態,他認為他本該,同時也終將成為上層社會的一份子,但是殘酷的是他與那個環境顯得格格不入,依然只能沉默而孤獨的在一個靠近廁所的角落觀望。而與烤肉店老闆的言語更表現著他的心態,開一家以他的名字命名的警衛公司是他的夢想,或者說一種自我安慰和防衛的心理武器,讓他可以在孤獨中表現一種自尊。

而突如其來的米爾亞的「愛情」讓我以為導演要給主人公一絲出路或者說前面的鬱悶都是鋪墊,光亮即將顯現(片名不都叫《薄暮之光》嗎?)。但是,很快,我的幻想如同考斯蒂南夢想一般破滅,不提考斯蒂南那約會中的笨拙表現讓我感覺就是真談戀愛這樣也沒戲,更別說這本來就是一個精心設置的騙局了。導演有些「可惡」的是,他總是不時讓米爾亞顯得一絲將要良心發現,讓我感覺光亮還是會出現的,但是她最終還是幫助同夥完成了一次盜竊,並嫁禍於考斯蒂南,而考斯蒂南在最好令人費解的沉默的表現更現出一種徹骨的絕望,而他依然敏感而孤傲,所以他沒有歇斯底里,他只是呆若木雞,甚至帶著些自我毀滅的走入監獄,將烤肉店女老闆的來信撕掉是他自我毀滅的進一步表現。

影片的結尾繼續著殘酷的基調,當他出獄後找到一份工作,可以平淡的繼續生活時,卻再見米爾亞和她的幫派成員,於是他丟掉了工作,於是他笨拙的試圖用一把小刀「復仇」,換來的卻是一頓暴扁。沒有出獄後的溫情,沒有重新開始後的轉機,沒有報仇雪恨的暢快,考里斯馬基為我們展現的是真實而殘酷的現實。看到這樣的電影會讓人有種特別的感覺,首先倍覺親切,哪怕它發生在遙遠的國度,同時你會感覺一絲沮喪,考里斯馬基細微的捕捉到了一些平民們的共性,比如或多或少的孤獨,比如一種對自身地位的不滿和隨之而來的一種自戀和敏感。考斯蒂南給我印象最深的就是他的一種心理和現實的落差,他的經歷是與那種奮鬥的「美國夢」大相逕庭的故事,我們也像他一樣希望過上富裕的生活,希望擺脫貧窮(這裡指的是一種相對貧窮,一種永遠向上比的財富對比)的命運,豪宅、好車,從小時候父母們就寄望於我們這些,在學校里我們也這麼自我寄望,到職場上我們也這樣拚搏,很多人都不能達到這樣的目標,於是我們成了父母,於是我們繼續寄望於我們的孩子。但是,我們大多數人又不會過的太慘,考斯蒂南是一個極端的例子,但是卻又是最能激起我們強烈共鳴,甚至恐懼的例子,他經歷的那種孤獨,那種寒冷,那種絕望,是否也是我們在奮鬥中恐懼的失敗結局?好在考里斯馬基不是絕望的那麼徹底,被打後虛弱的考斯蒂南畢竟還有一個對他帶著愛的烤肉店老闆,在他彷彿走入絕境時,畢竟還有一個女人在乎他,當影片最後他倆的雙手握在一起時,已經心裡拔涼了一個多小時的我不願在對此做什麼深入的解讀,我相信在大悲後考斯蒂南將有大悟,我相信絕望後他將迎來希望,我相信他將與烤肉店老闆一起在一個烤肉店裡幸福的生活,看來雖然大團圓的結局有時讓人膩味,但是確實是殘酷現實下最好的寄望。

http://hi.baidu.com/doglovecat/blog/item/79b83da8ed474bb2ca130c10.html

評論